书法:忙于手上,闲在心中

“闲”是中国文学上一个非常有趣的特点,也是中国文人乐于提倡的一种精神状态。

“闲”这种状态在三国两晋时期就已经出现,竹林七贤中的嵇康就是一位不参与世俗纷争、醉心于琴棋诗赋的“闲人”。之后的谢灵运更是沉迷于旅行,寻山水、觅佳句。而陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”的志趣,惹得后世文人纷纷效仿。

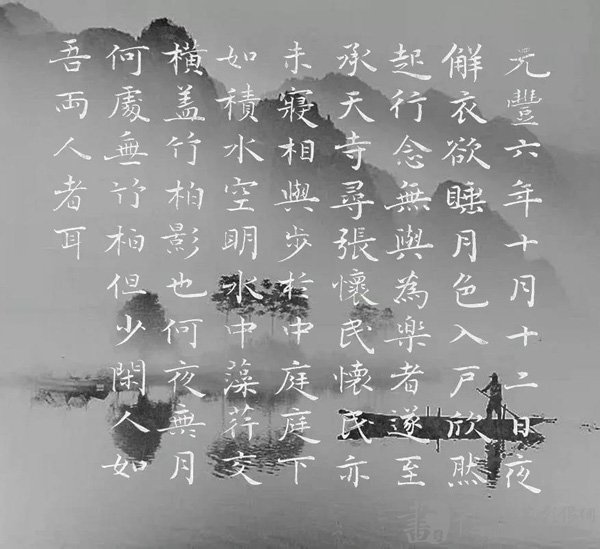

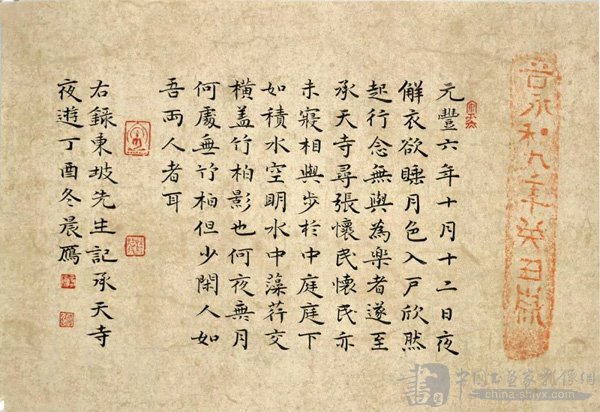

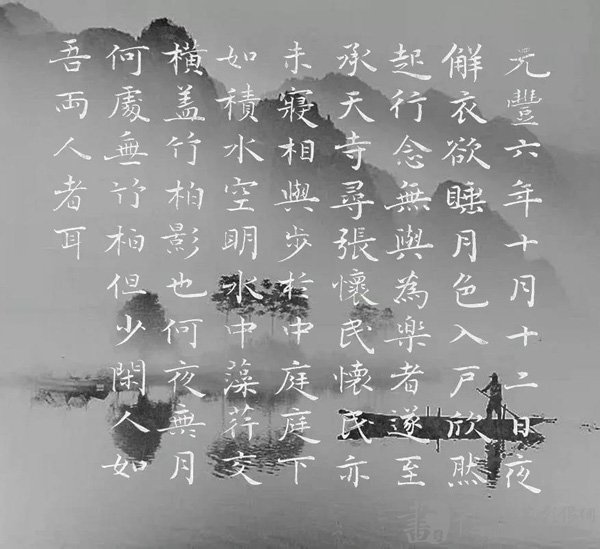

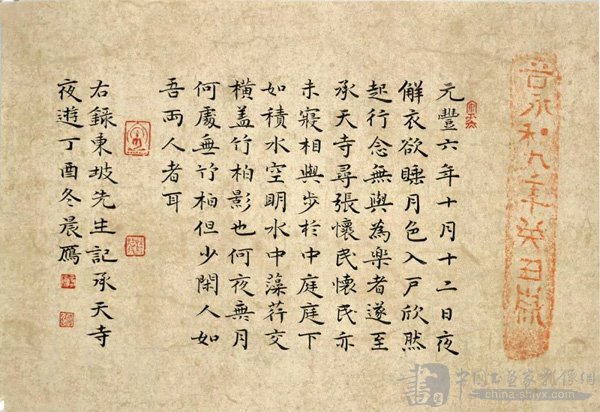

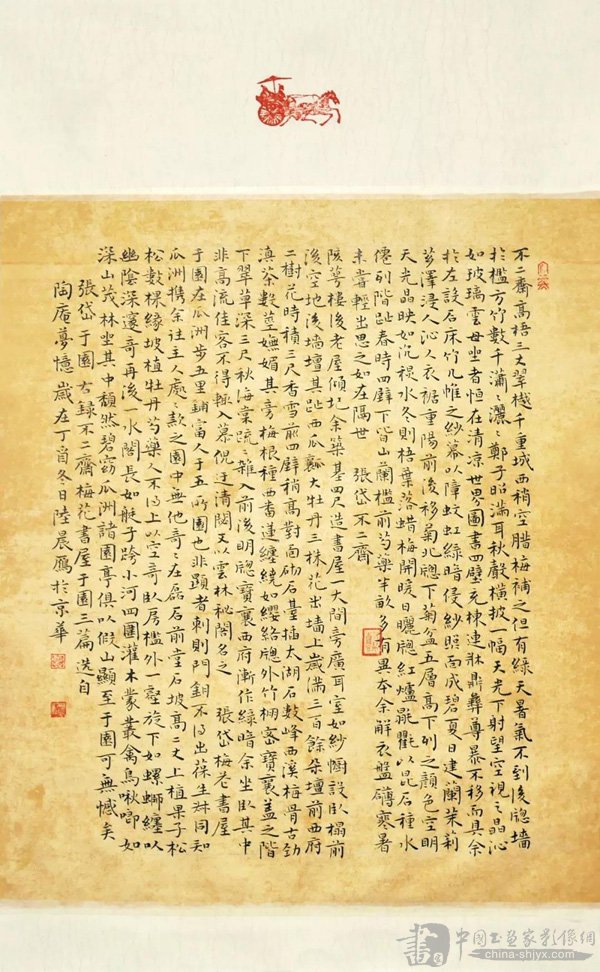

陆晨雁,小楷,苏轼《记承天寺夜游》

作品尺寸:38×24cm

(局部)

宋代苏轼在《记承天寺夜游》中也自称“闲人”,听起来也豁达,不过多了一份心酸。元丰二年七月,御史李定等摘出苏轼有关新法的诗句,说他以诗讪谤,八月,将他逮捕入狱,这就是有名的“乌台诗案”。经过长时间的审问折磨,苏轼差一点丢了脑袋。由于好友范镇、张方平等的营救,案件惊动两宫,十二月苏轼获释出狱,被贬到黄州任团练副使,但不得签署公事,也就是说做着有职无权的闲官。元丰六年,张怀民被贬到黄州,他是苏轼的老友,初到黄州时寓居位于黄州的承天寺。这便是苏东坡的“闲”,是现实促使他悟出的一种精神境界。

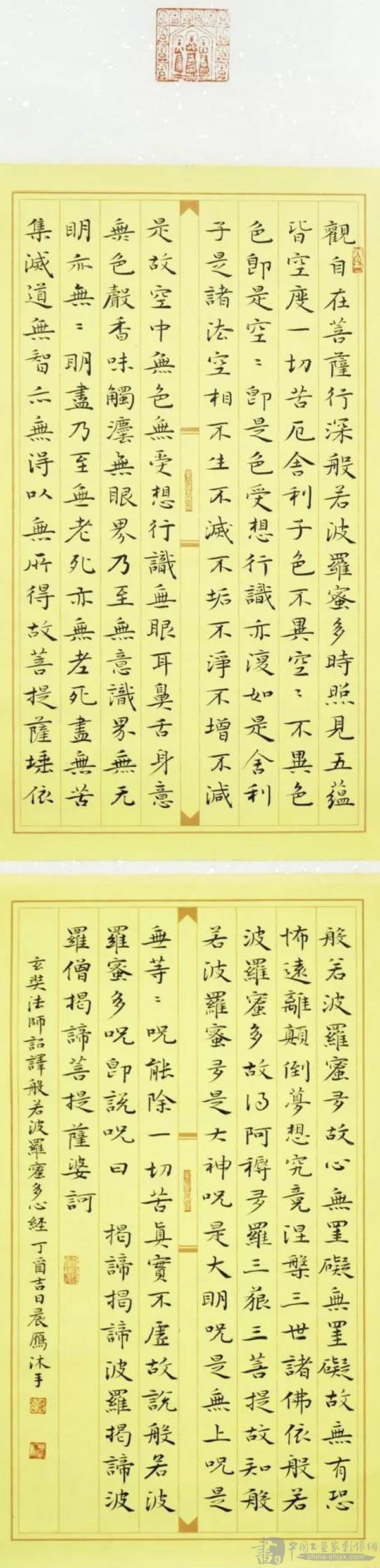

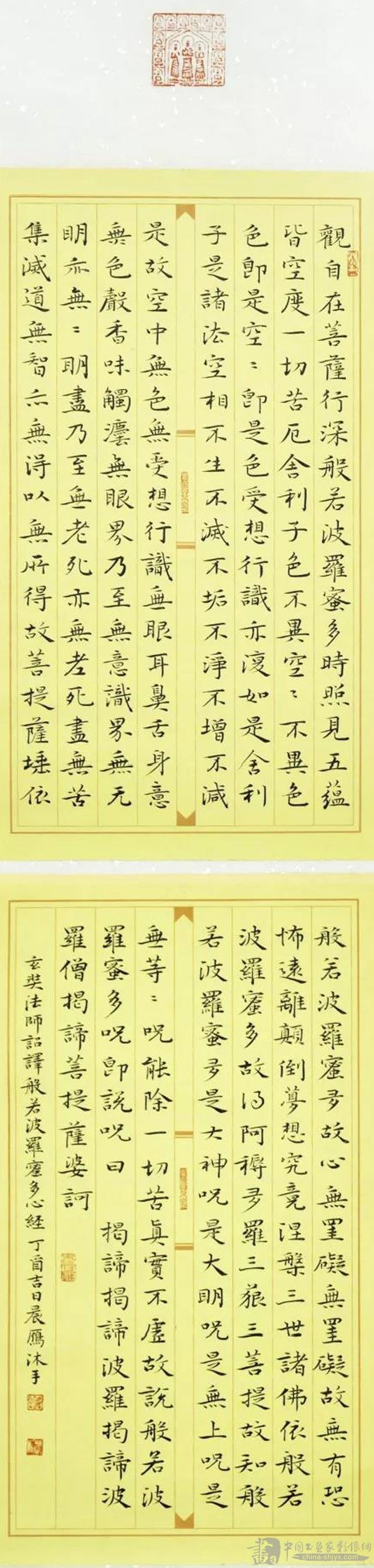

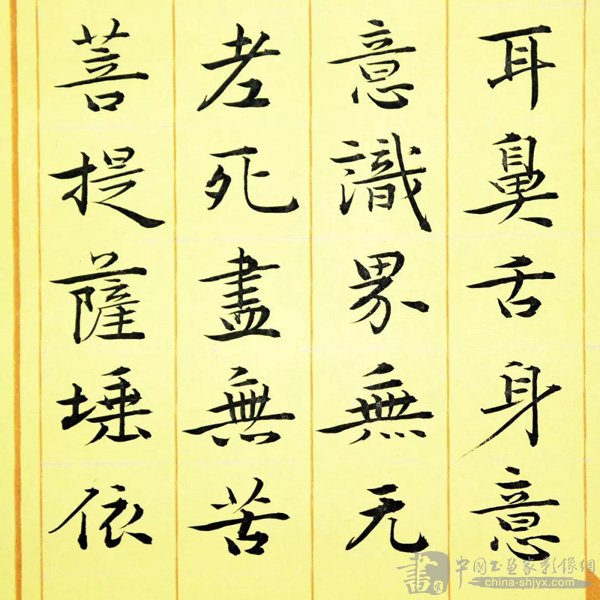

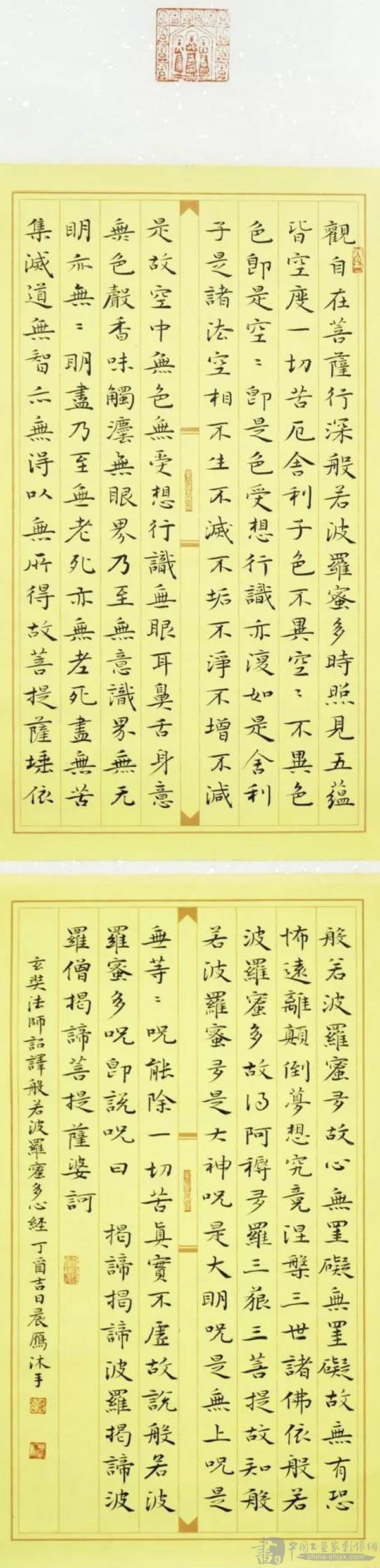

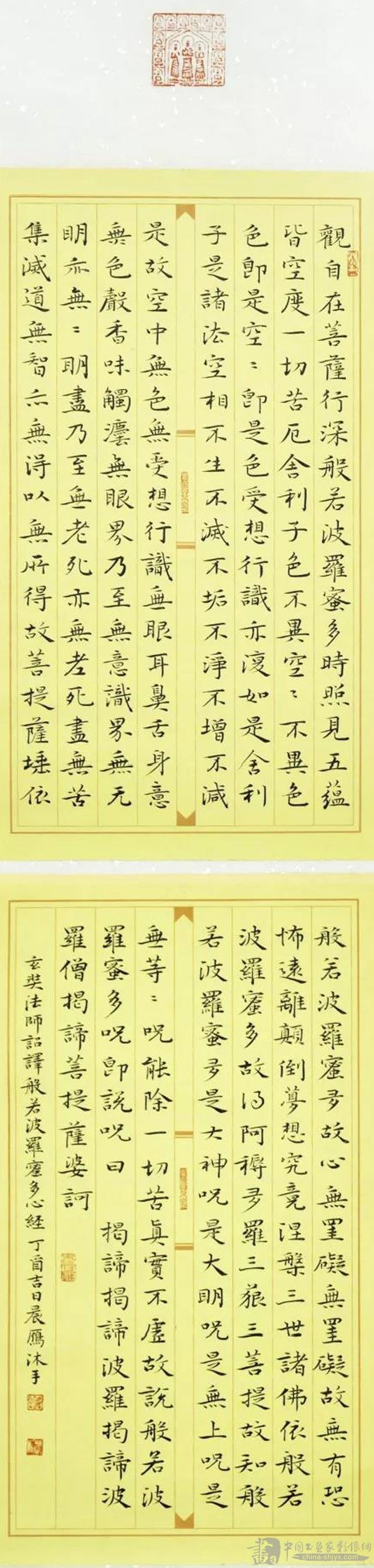

陆晨雁,小楷,《般若波羅蜜多心经》

作品尺寸:23×94cm

(局部)

到了明末清初,闲人已经成为文人的一种常态。自明初以降,江南士人屡遭朝廷的刻意贬抑。至明中后期,朝廷党争日趋激烈,政治环境更加险恶,特别是到了天启、崇祯年间。迨至清初,江南士人又遭文字狱、科场案、奏销案等接二连三的打压,导致江南民间流行“探花不值一文钱”的慨叹。面对艰难的政治处境,许多江南士人往往萌生退隐之志,追求一种品茗、赏卉,悠游林下的闲适生活。

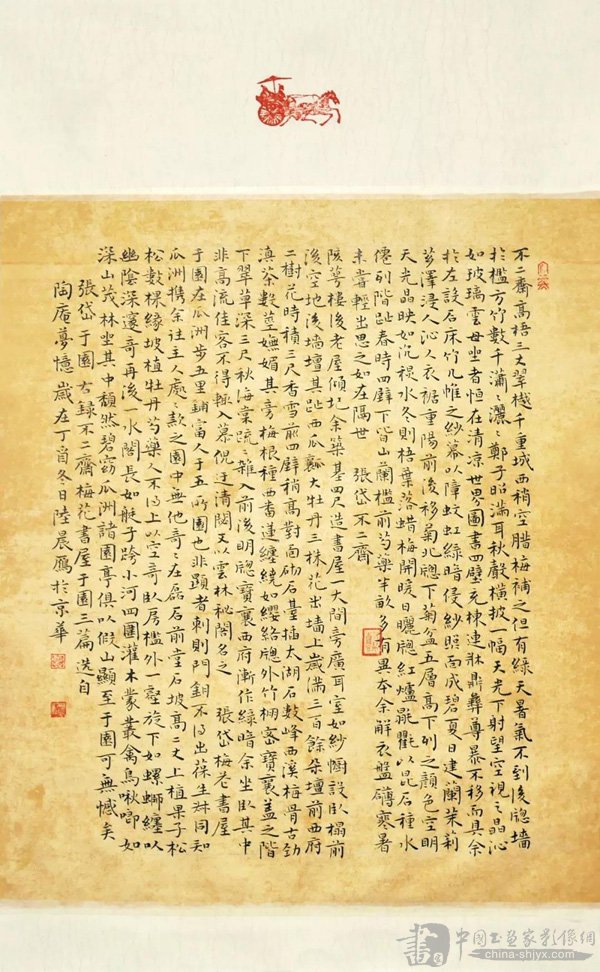

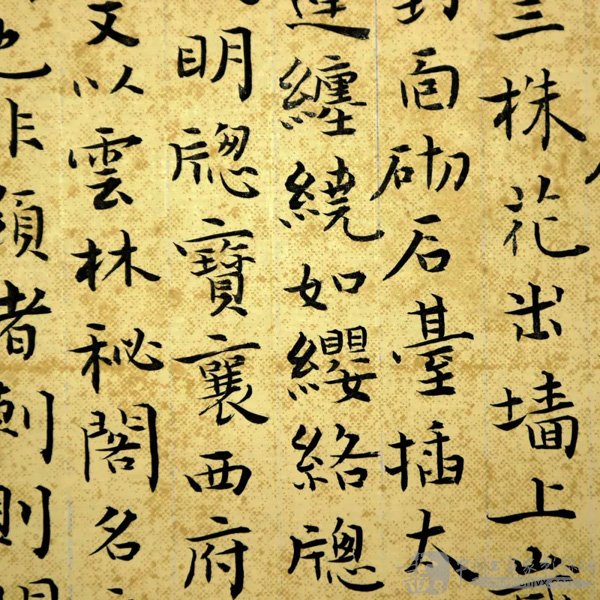

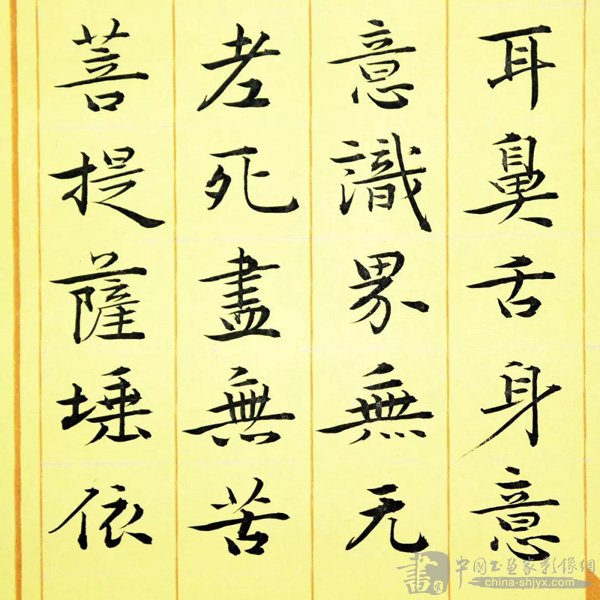

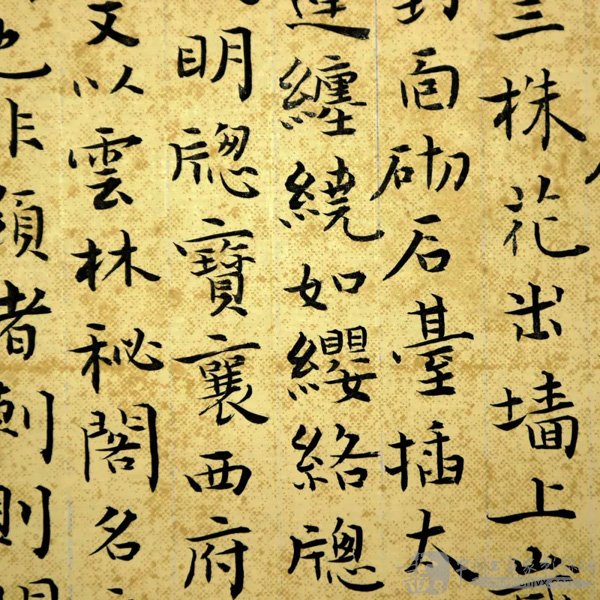

陆晨雁,小楷,张岱《陶庵梦忆》文选

作品尺寸:35×56cm

(局部)

看到这里不少人就要吐槽了:“文人的闲,因为他们有钱,闲得起!”当然这也是见解,现在的“闲”越来越没有味道了,有钱人的“闲”是种慵懒,而穷人的“闲”成了浑噩。

诚如余光中先生所言:科技是忙出来的,艺术是闲出来的。闲或者静,当然不是懒惰倦怠、无所事事,而是俯仰自得、游心太玄、从容不迫的出神境界。只有闲下来、静下来、沉住气,文人才能挖掘人生的潜在、解剖社会的全貌,才能出淤泥而不染濯清涟而不妖,才能文思泉涌、妙笔生花,文人的文章才能机智闪烁、谐趣迭生。

【责任编辑:Fui】

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国书画家影像网的立场,也不代表中国书画家影像网的价值判断。

上一篇:名家:张大千山水,最是养心静气

下一篇:名家:齐白石画论——从细小之物绘出艺术的最高境界