解析:中国画的特点

不是文人大约画不好中

国画,因为没法通达笔墨的精神内蕴。没有文化而成为

中国画家,是20世纪才有的事。为什么呢?审美标准发生了变化。

宋以来,诗画一律的观点成为主流。苏东坡称王维:“诗中有画,画中有诗”。诗,不直白,以比兴手法抒心志创设境界,这需要丰厚的文化积淀。

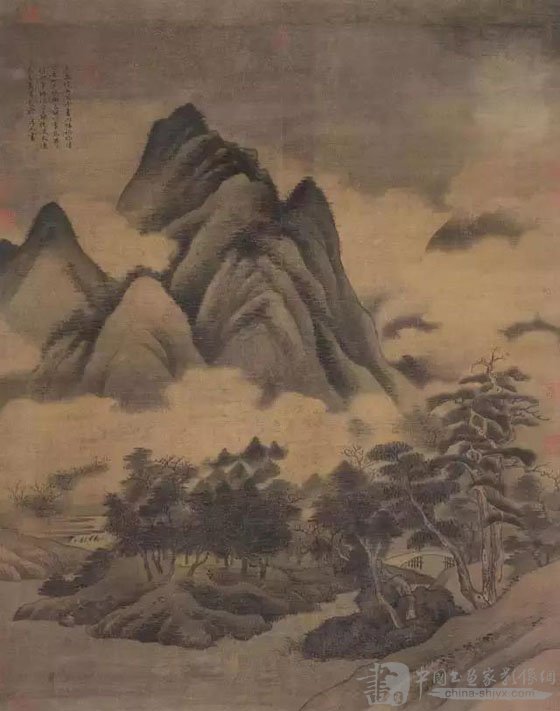

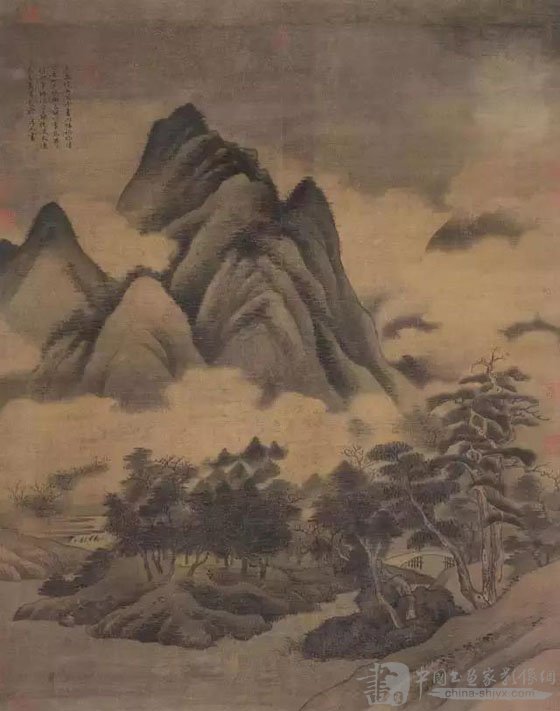

元 高克恭 画春山晴雨轴

诗与画的密切关系,历代画论皆有论述。元代以来的大画家几乎都能诗,有些甚至是优秀的诗人,如倪云林、八大山人、唐寅、文徵明、徐渭、恽南田、郑板桥、吴昌硕等等。画贵有诗意,自宋以来成为风气。

“诗画本一律,天工与清新”,苏轼在《宝绘堂记》中说:“君子可以寓意于物,不可留意于物。留意于物,虽微物足以为病。”“寓意于物”是超越物质占有的审美胸怀,否则就是病了。脱离了“形”的桎梏,用意象的手法去寻找诗的境界,是人的精神的解放。

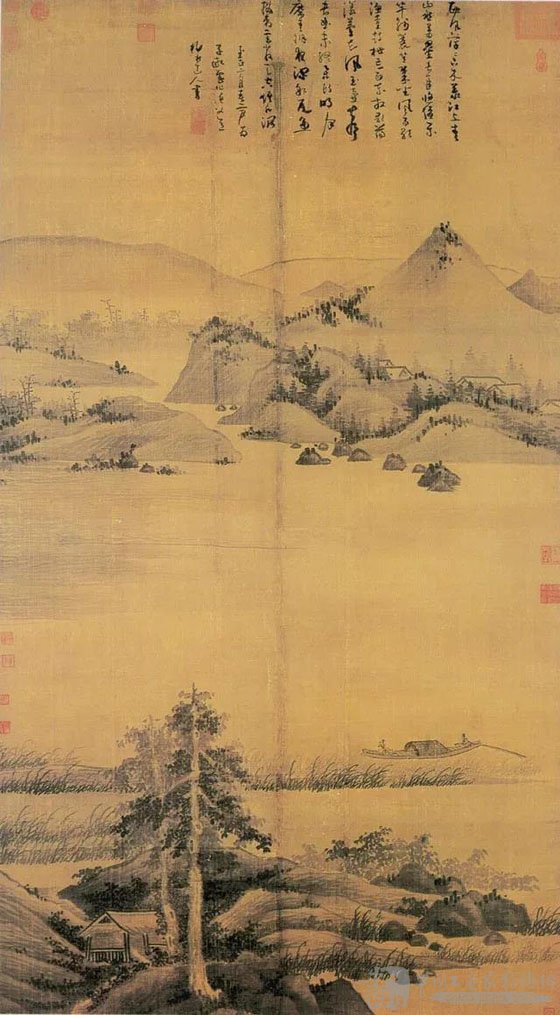

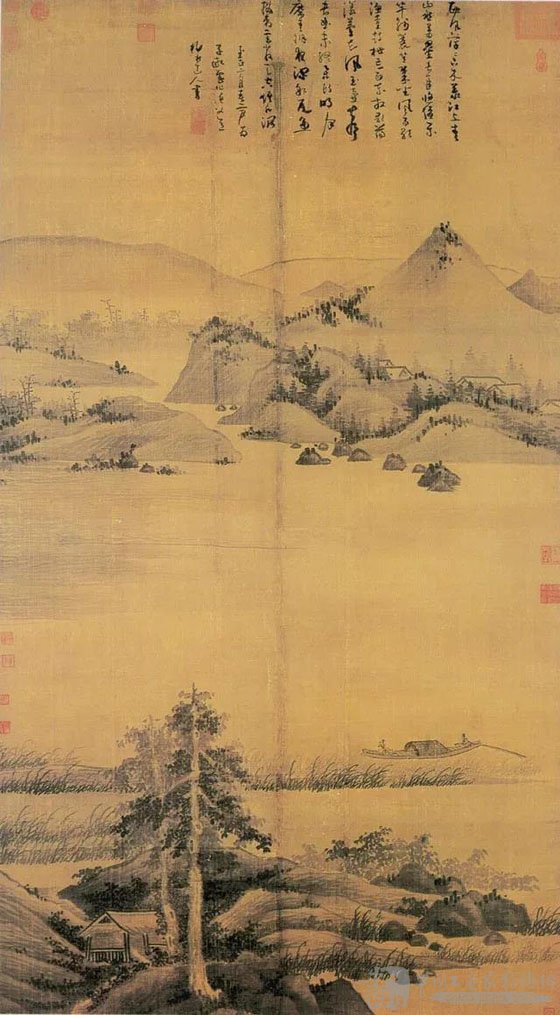

元 赵孟頫 双松平远图

中国画第三个特点,也是最独特的一点即笔墨性,这也是与西方绘画迥异的。西洋画画色彩、画造型、画明暗、画解剖、画结构、画透视。中国画不画这些东西。20世纪的中国画向西洋画靠拢,用我们的毛笔画结构、画比例、画透视,什么都画。西洋人认为你并没有超过

油画,从这些元素看确实没超过油画。所有“重大题材”用油画都能画出来。当然,我们用中国画画重大题材,做了一个我们祖先极少做的事情,这也是20世纪画家的骄傲。但是,中国画最擅长的不是描摹和再现生活,而是颇为抽象的写意,或者说重意象或心象,对具体描绘却没有太大兴趣。

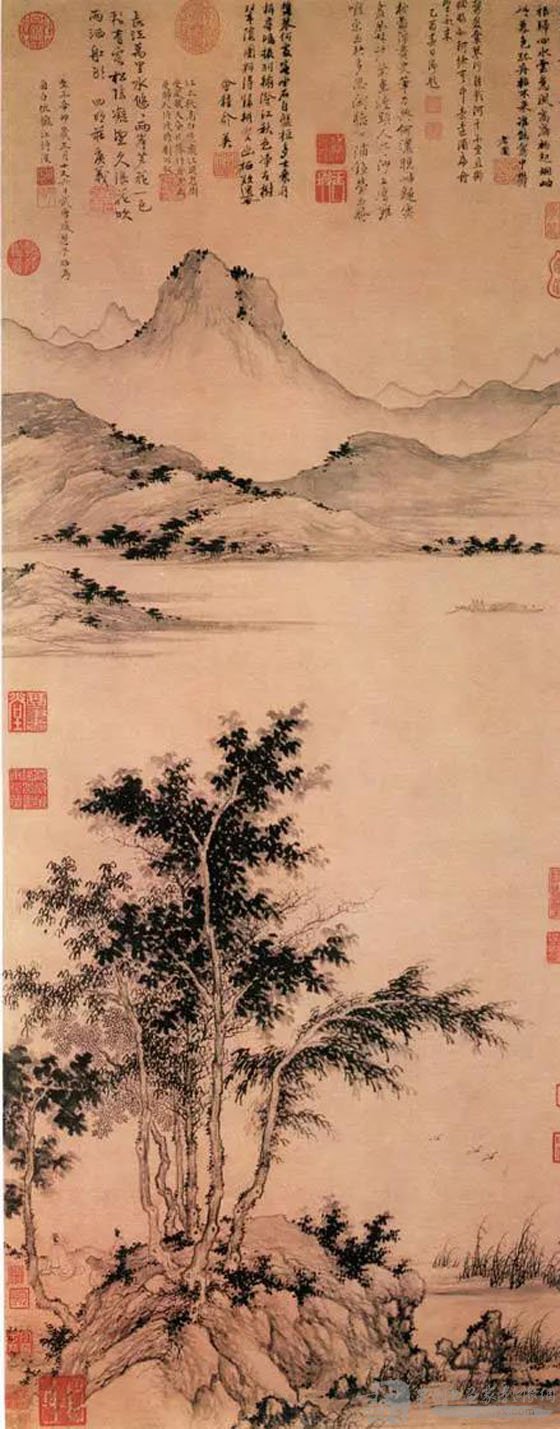

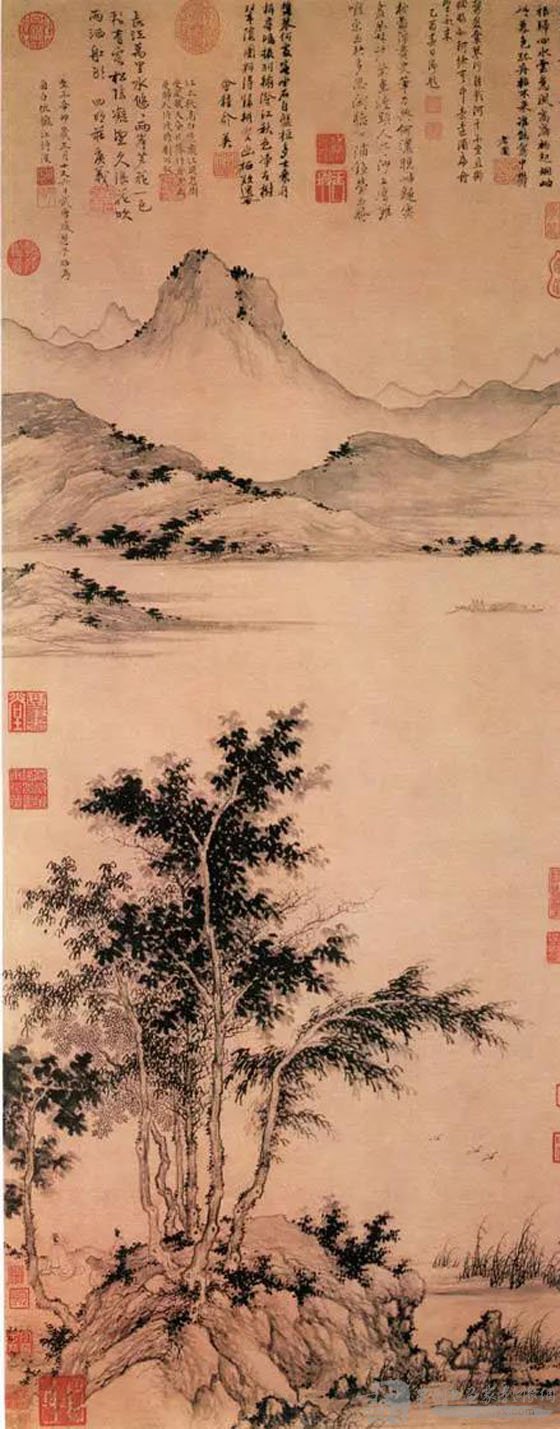

元 吴镇 渔父图

中国画的笔墨性具有两个特点:一个是书写性,即它是“写”出来的。西洋画也画线条,也可以画得很准确、很流畅,这不是中国画的“线”,中国画中的线有起伏顿挫,畅缓疾徐,完全是情绪记录,它跟

书法是一个道理,是书写出来的,它从书法中来,所以赵孟頫说

书画同源。

中国画用笔有忌讳,笔落到纸上,忌尖、忌滑、忌流、忌浮。做人能尖、滑、流、浮吗?当然不能。反过来,忌板、忌结、忌刻。板、结、刻当然也不好。我们凭朦胧的感觉看画,这些判断应该是不困难的。人轻浮,用笔也会轻浮;人张狂,用笔也必张扬虚浮,所谓画如其人。

元 盛懋 秋江待渡图

笔墨性的第二个特点就是程式性。程式性在20世纪遭到了最大的诟病。程式性是什么呢?打个比方,京剧角色分生旦净末丑;京剧表演手段有唱念做打;伴奏有三大件:京胡、月琴、鼓板。可不可以不这样?可以。钢琴伴奏《红灯记》,就不用三大件了,也很好听。但难以久远地流传,是只能轰动一时,今天再也听不到钢琴伴奏京剧了。《四郎探母》《拾玉镯》用钢琴伴奏试试?肯定不行,因为违背了京剧的程式性规律。成熟的艺术样式往往都具有程式性。

中国画也有程式性,画水、画石、画树皆有规律,山水、花鸟、人物亦有用笔规律。写字从永字八法入手,从颜体进入,或者先临《兰亭序》,均有学习的程式。王羲之的老师卫夫人讲皮肉骨筋脉,实际上就是她的教学程式,这样学字才能理解至深。

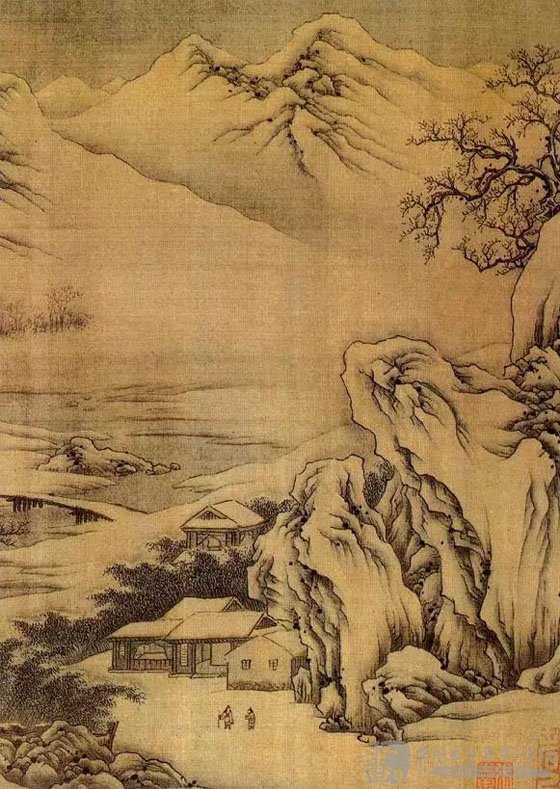

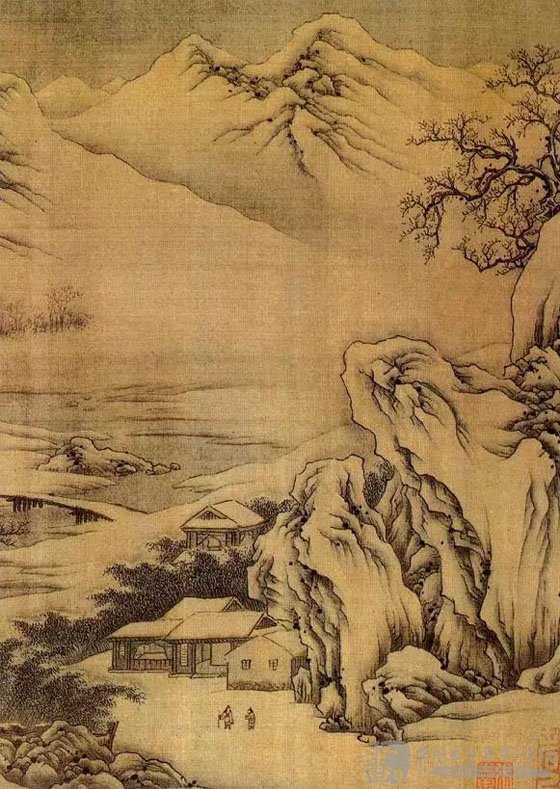

唐 王维 江干雪霁图卷 局部

山水画的功用是什么?这是关系到中国画观念的重要问题。清代画家王昱在《东庄论画》这样论述:“学画所以养性情,且可以涤烦襟,破孤闷,释躁心,迎静气。昔人谓山水画家多寿,盖烟云供养,眼前无非生机,古来各家享大耋者居多,良有以也”。把画画当作是一种娱悦心灵的方式。

养生,是笔墨文化的一大属性。

古代画论许多处论述与山川同呼吸共和谐者可享高寿,所以中国古代的大家不乏高寿之人,如黄公望活到89岁,文徵明活到91岁,忙忙碌碌的董其昌都活到82岁,八大山人活到80岁,80岁以上的山水大家比比皆是。在我看来,中国画是“衣食足”以后的精神追求,摒弃功利之心才有好的笔墨,它属于精神范畴。除非有极高境界,可以在清贫饥馑的条件下作画,历史上一些高僧做到了这一点。齐白石也做到了这一点。中国画能用来养气、养神,养生颐年,并能提升境界,中国画对社会精神质量的提升有重要作用。

【责任编辑:Fui】

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国书画家影像网的立场,也不代表中国书画家影像网的价值判断。

上一篇:书法:起笔三法,学习书法的关键环节

下一篇:赏析:为何钟馗那么受画家欢迎