苏轼比米芾大14岁,两人交往不多,但绝对算是知己。他们有两次重要的会面,后果都很严重:第一次见面,苏轼给米芾指出了一条光明的大道;最后一次见面,却成为两人的诀别。

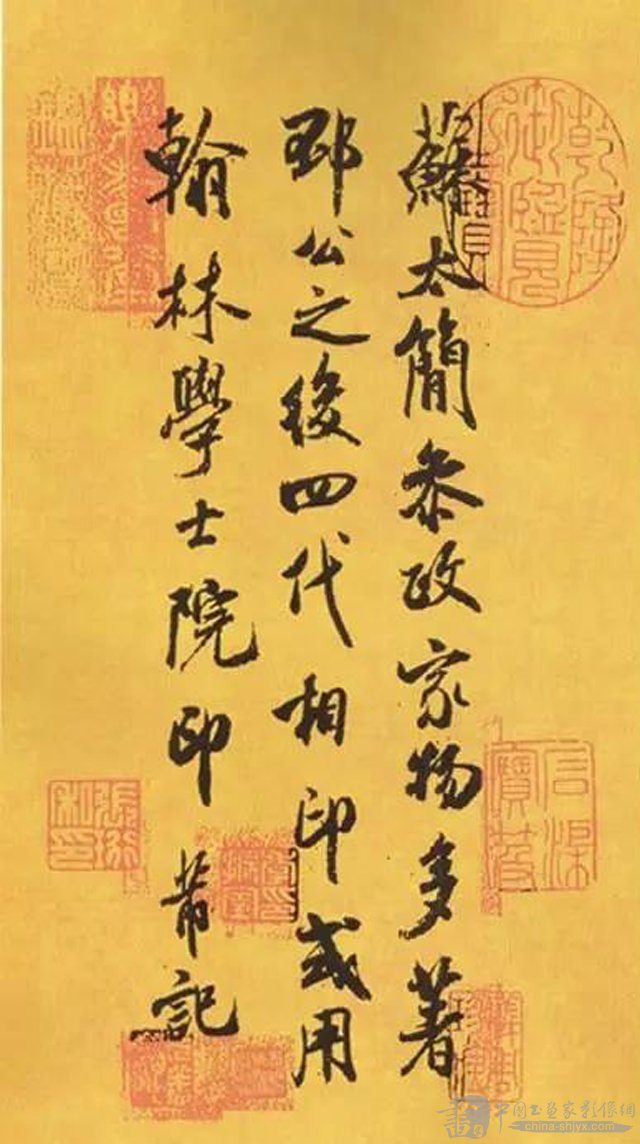

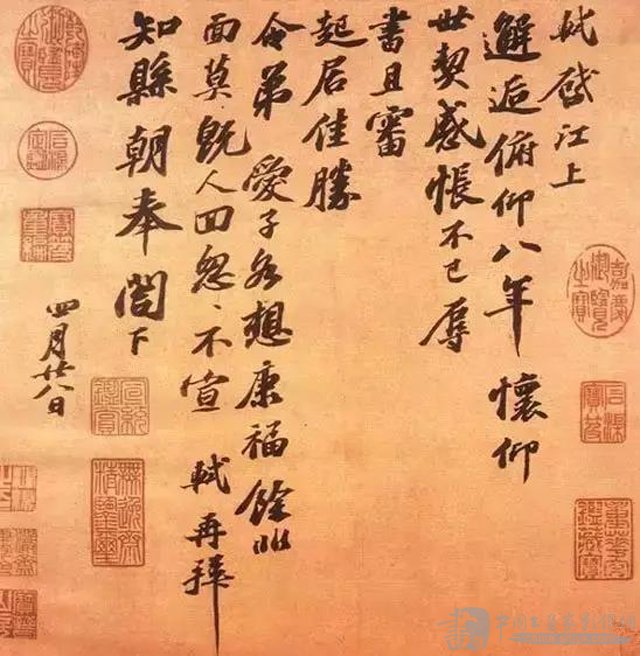

▲ 《参政帖》米芾书。纸本,纵30厘米,横12.2厘米,行书三行,27字,款署“芾记”。现藏上海博物馆。

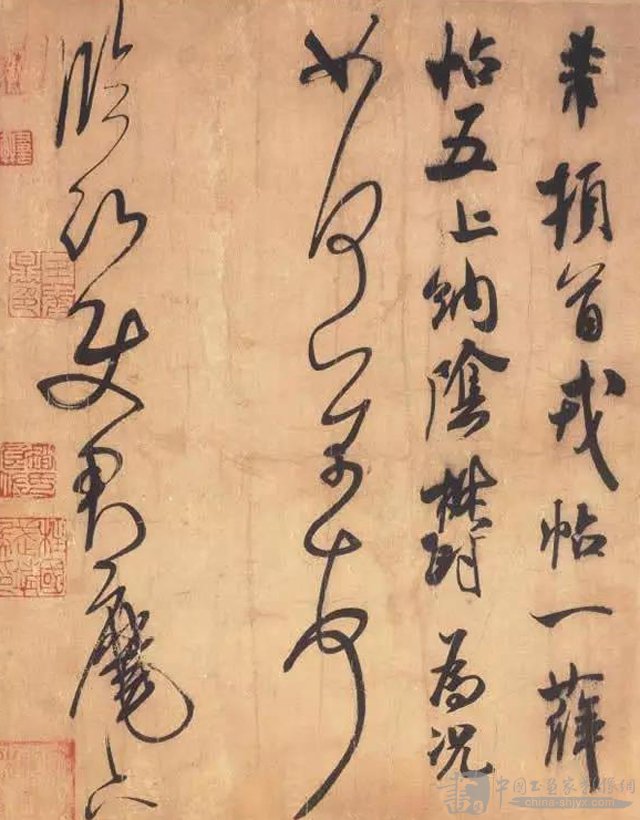

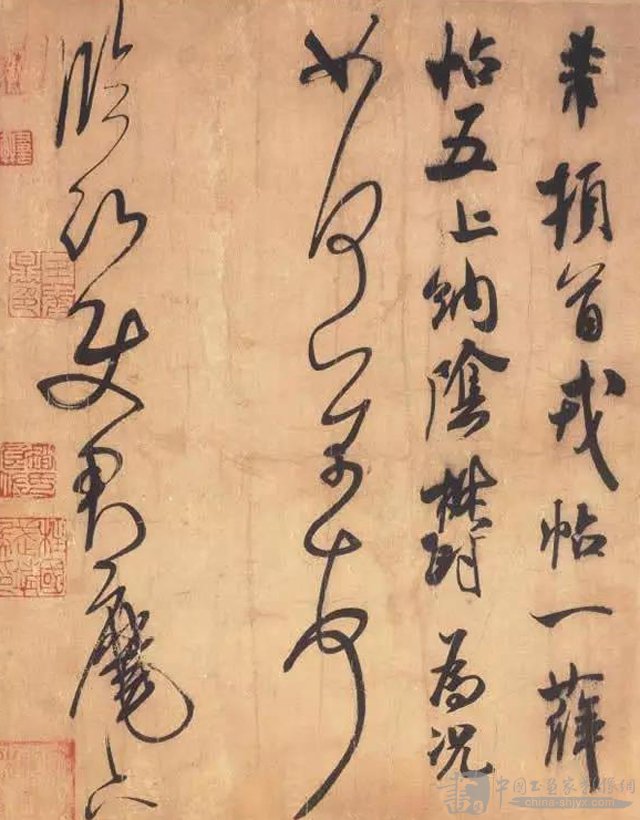

▲ 芾《临沂使君帖》,又称戎薛帖。

行草书。纸本。本帖为信札一则,纵31.4厘米,横25.1厘米。台北故宫博物院藏。

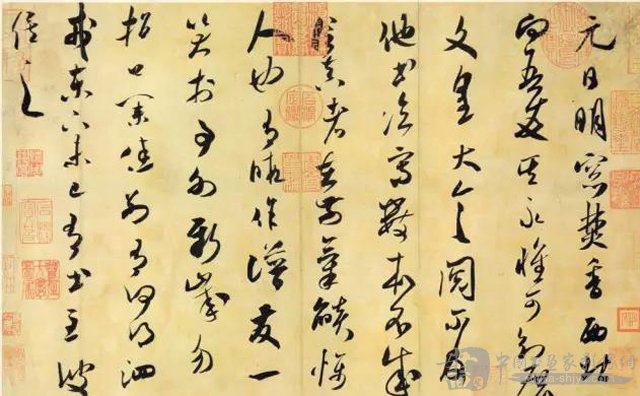

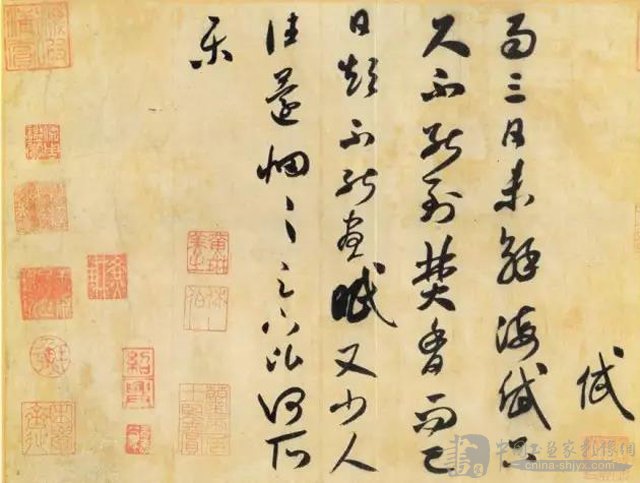

▲ 米芾《清和帖》,亦称《致窦先生尺牍》。行书八行。纸本。信札一则。纵28.3厘米,横38.5厘米。约书于北宋徽宗崇宁二年(1103)五月。台北故宫博物院藏。

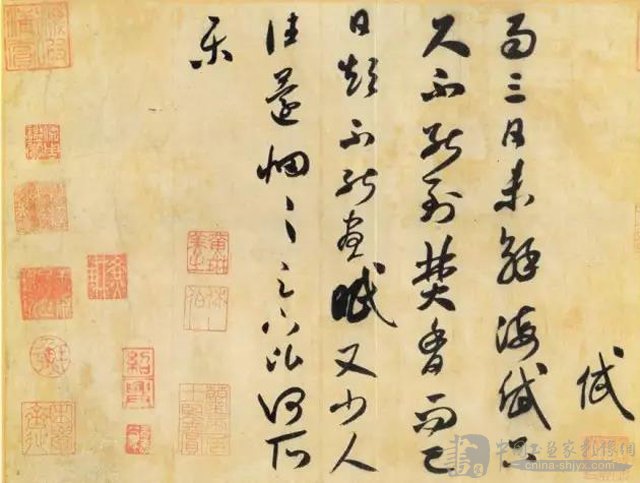

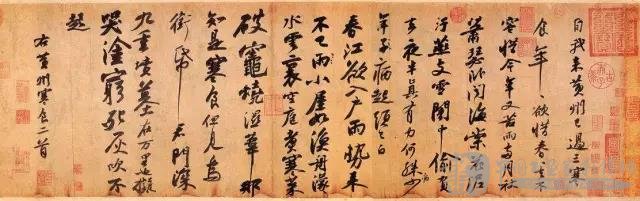

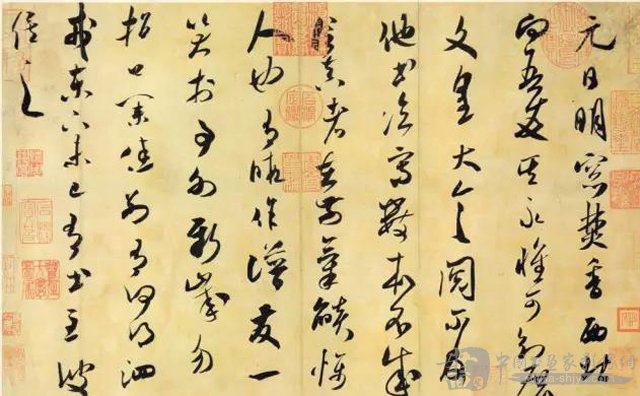

▲ 米芾《焚香帖》,草书,纵25.2厘米,横25.2厘米。日本大阪市立美术馆藏。

▲ 《元日帖》,高25.2厘米,宽40.5厘米,约书于宋元符二年(1099年)。现藏日本大阪市立美术馆。

第二次握手

1101年,饱经磨难的苏轼从岭外回归,来到南京,见到了米芾。此时苏轼64岁,米芾50岁。

游览金山时,有人请苏轼题词。苏轼说:“有元章在。”米芾说:“某尝北面端明,某不敢。”苏轼拍拍他的背:“今则青出于蓝矣。”然后米芾开始自语,缓缓道:“端明真知我者也”。端明是苏轼的官职,端明殿学士。

这个故事告诉我们,在过去的20年里,米芾书法突飞猛进,而人也越发狂放了。

这次会面后不久,苏轼开始闹肚子。米芾也曾送药,但是并不见效。六月,在江苏仪征的东园,苏轼再见米芾,两人彻夜交谈,喝了过量冷饮。两人在一起呆了十天时间,聊得十分痛快。然而苏轼的肚子始终不好,告别米芾后转往常州一个月后,苏轼客死此地。

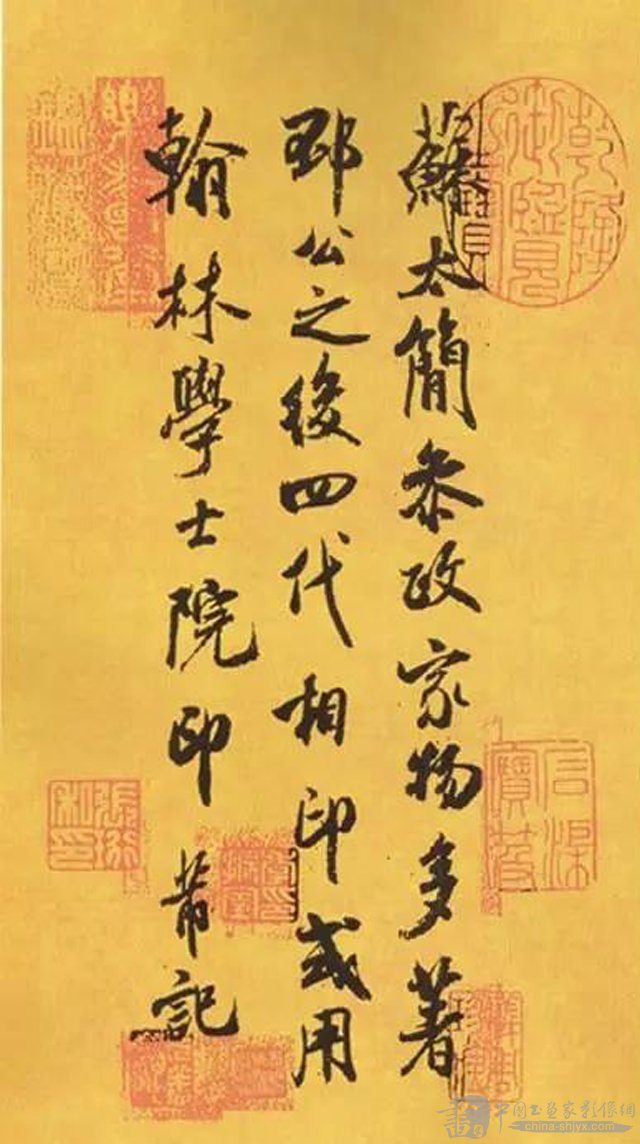

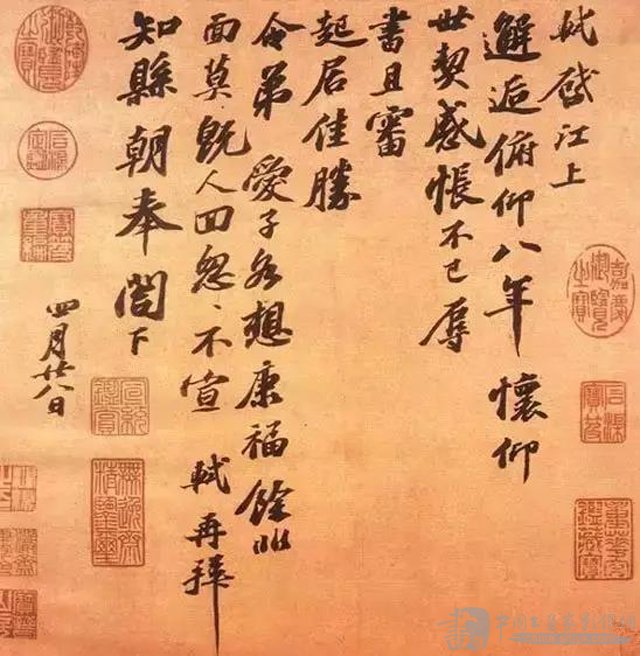

▲ 江上帖 《江上帖》又称《邂逅帖》,9行,58字。今藏台北故宫博物院。

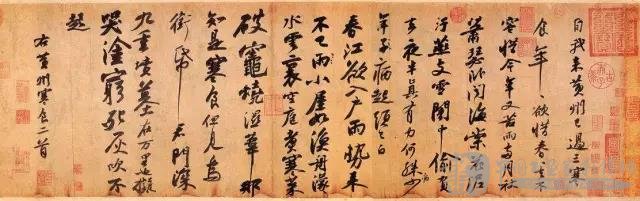

▲ 《黄州寒食诗帖》 苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,横34.2厘米,纵18.9厘米,行书十七行,129字,现藏台湾故宫博物院。

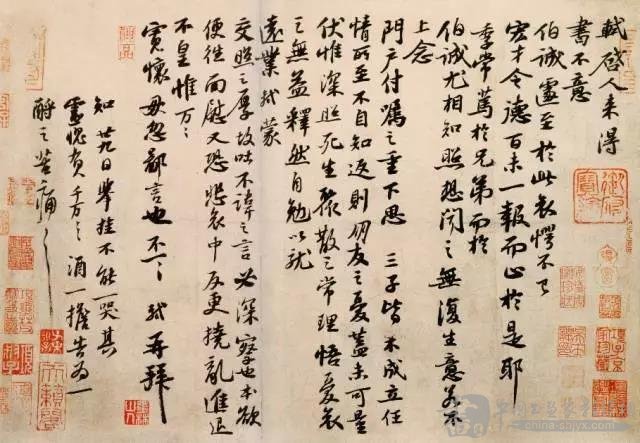

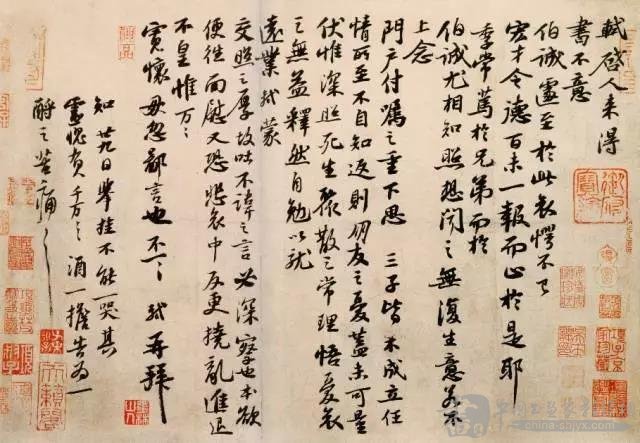

▲ 《人来得书帖》 纸本,纵29.5厘米,横45.1厘米。正文行书十六行,共192字,款署“轼再拜”,但未署发信年月。现藏故宫博物院。