序言(一)

中国画讲究画品如人品。我常说,要想画出铮铮铁骨的硬朗,心中得有百折不挠的精神。什么样的胸襟,画出什么样的画。这一点在王国兴身上体现的也是较为充分。

王国兴是我中国画研究院首届高研班的学生。他有着较强的造型和绘画能力,山水画作品也透着严谨、质朴和厚重的气质,犹如他的性格。这也是我比较喜欢他的原因。近些年看到国兴的画有了些许的变化。绘画中增添了一些轻松和帅性的元素,画面也多了些亮丽。这些变化看得出并不是刻意和生硬的无病呻吟,而是他多年来不断学习探索的结果,更是自然的发自内心的情感流露……

中国画的好画常在有意无意间画出。画画,太有意义拘谨,太无意义潦草,有意无意之间最是难得。话虽完成,意犹未尽,恍兮惚兮,人在画外,神却在画中。希望国兴在将来的中国画创作中,能够尊重内心,从于造化,争取进入更高的艺术空间……

序言(二)

岁月如梭,日子过得真快,与国兴相识一晃已十几年了,初识国兴时他还是满头乌发,如今竟已两鬓花白,而他的画竟然比他的人变化更大,已变成另一个国兴,一个与我初识时的印象俨然有些陌生的国兴。

国兴的画的变化如追溯其源头应当是时代的趋使,时代的变化应当是一切变化的原动力,没有人可以置身之外,也没有人可以逃匿或者规避,但变化的幅度、变化的节奏、变化的风采以至变化的深刻性却都源自个人,源自每个艺术家回应时代变化的自觉,很显然国兴是自觉回应时代变化的勇者。

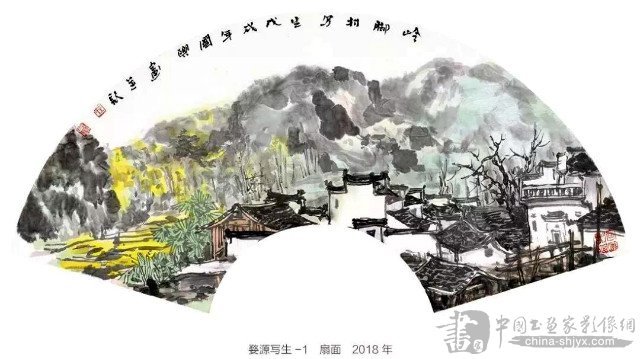

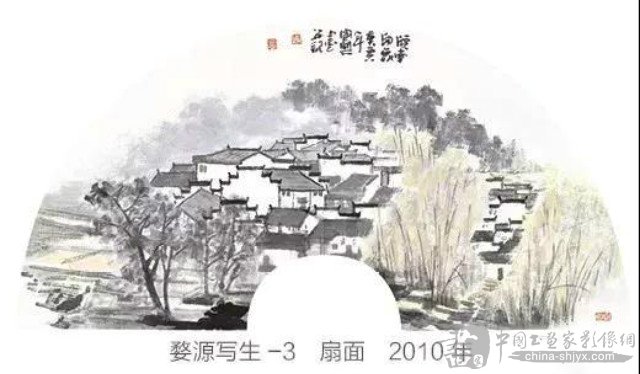

因为回应时代的变化国兴搁置了对待传统图式的眷恋,而将身心义无反顾的投入黄土高原,投入江南水乡,投入那亿万普通人身在其中、乐在其中的山山水水,足迹所及包括陕西、山西、河南、云南、福建、河北、山东、青海、宁夏、浙江、江苏、安徽、江西诸地,那些地方的山势、田垄、阡陌、窑洞、粉墙黛瓦、小桥流水渐次成为他的画面的主题,在持续走进这些地域的过程中,国兴渐渐画出了自己,令人欣慰的是这个过程还在继续,而国兴的艺术的面貌亦在这个过程中逐步变得起清晰起来。

风格的独特性今天已成为评价一个艺术家成就的主要目标,殷切希望国兴在这方面步子迈得再大一些,再坚定一些,这应当不仅是我的期待,也是国兴对自己的期待。

王国兴,1963 年生于河北雄县,中国美美术家协会会员,秦皇岛市美术家协会副主席,中国清绿山水画院副院长,中国人民大学画院王国兴工作室导师。北京国画艺术家协会副主席。先后就读于中国画研究院、清华美术学院。作品参加国内外多次学术邀请展,并出版多部画集。

画展

2000 年

入选“抒北京情,圆奥运梦”中国画大展(炎黄艺术馆);

入选“世纪之辰”中国画联展中国——俄罗斯(中国美术馆—莫斯科)。

2002 年

参加河北美协主办《水墨三人行》展览并召开研讨会(秦皇岛)。

2003 年

入选庆5.23 延安文艺座谈会50 周年全国美术作品展

2005 年

入选第二届“人与自然”全国油画风景与中国画对比展;

入选抗日战争胜利60 周年全国美术作品展;

获“长江颂”全国中国画提名展优秀奖;

获“大湖情”全国中国画提名展优秀奖。

2006 年

获“纪念长征胜利70 周年全国中国画大展”优秀奖;

获“纪念李苦禅大师诞辰100 周年暨李苦禅艺术馆开馆全国中国画提名展”优秀奖。

2007 年

获“纪念内蒙古自治区成立50 周年暨‘草原情’中国画提名展”优秀奖。

2008 年

参加“走进自然”中国画名家全国巡回展(秦皇岛、南昌、重庆、黄山、锦州)。

2009 年

参加“走进自然”杜大恺清华美术学院师生联展(山东艺术学院美术馆)。

2010 年

参加“走进自然”杜大恺清华美术学院师生联展(珠海古元美术馆)。

2014 年

参加“中国当代水墨名家作品展”(东京国际美术馆)。

2015 年

参加“东方精神、学术新风”中国山水画学术邀请展(深圳关山月美术馆);

应邀前往联合国日内瓦总部,参加纪念联合国成立70 周年“蓝色生命之星”庆典活动。

2016 年

参加“黄山之约”中国画名家邀请展;

参加纪念中国共产党建党95 周年“水墨心象”中国画作品展(南京站)。

2017 年

参加“两岸翰墨迎新春”海峡两岸当代书画名家作品展(山东高塘);

“北疆亮丽风景线”巴彦淖尔写生作品展(内蒙古临河);

“故园·新区”雄安新区著名画家精品展(雄安)。

2018 年

“一带一路”中国著名艺术家走进老挝作品展(老挝万象);

北京市文联“运河的回想”艺术家大运河采风写生展(北京通州)。

2019 年

参加“画者文脉”全国书画名家邀请展(民族文化宫)。

永远的黄土之恋

文/徐恩存

博大精深与厚重内敛的中国文化中,一个永恒的主题便是乡土之恋,并由此演绎出丰富多彩的样式:高山流水、田园山庄、山林丘壑、烟雨雪霁等等,如此,乡土主题被诗意化了,被情感化了,并在约定俗成的符号中浸满了画家的主观意识,融入了生命体验,精神启悟和心灵感动,这个乡土之恋的核心是对精神家园的向往和寻找,对“乡关何处”的追问和憧憬。我们在画家王国兴的山水作品中,读到的正是这些。

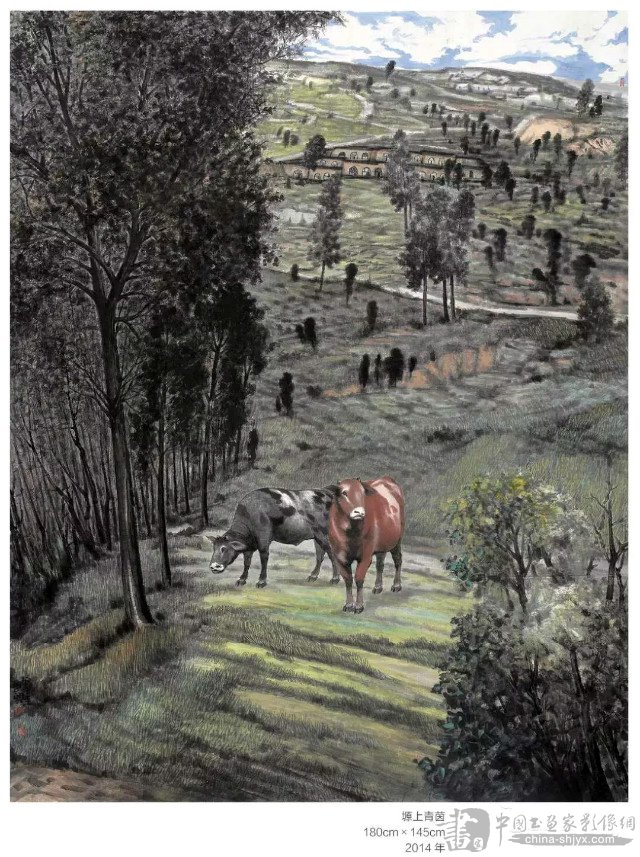

王国兴的山水画主题始终围绕着乡土之恋展开,其代表性作品便是对西北黄土高原风情的表现:在这些作品中,渗透着浓浓的乡情,在意象符号之间,在笔墨之间都漾滥着亲切的乡音和淳厚古朴的民风,那些极其朴素、单纯的丘陵、窑洞、院落、塬上等乡土景物风情,都被画家情感化了,处处都表现为内心的意绪和文化关怀一个十分明显地事实上,王国兴本着“越是民族的,也就越是世界的”这一理念,把西北风情和黄土高原文化结合起来,使之从物质生活层面上升到对生存思考的精神层面,使其价值、意义远远超出作品本身,甚至给人以类似高更的“我们从哪里来?我们是谁?我们到哪里去?”的思考,这是十分有意义的,也是极为深刻的西北风情和黄土高原文化,是华夏几千年悠悠历史的见证,它蕴含着太多太多的历史之谜:

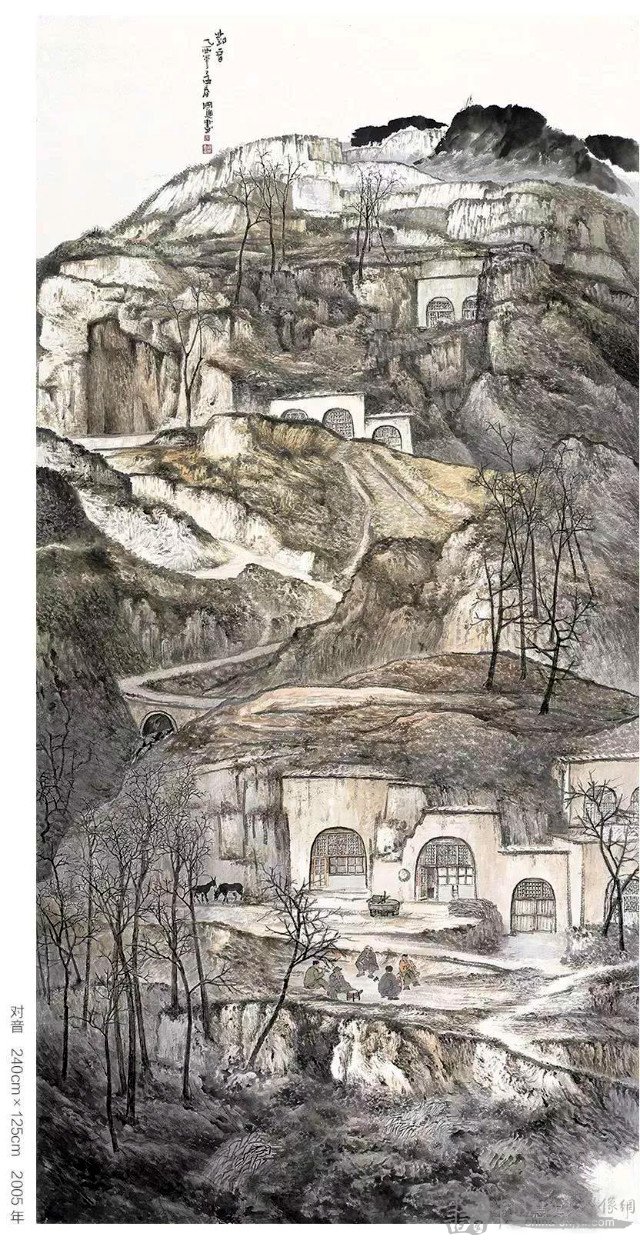

王国兴以中国的语言艺术化的表现黄土高原乡土诗意和文化风情,并形成了自己的风格、特点。他在艺术上取得了突破表现在——画家以小写意为主要风格取向,把山川、丘陵概括、归纳为几何形体的不同形状的迭加与组合,然后以点、线的笔墨积加、书写方式,强调其厚重、平实与苍茫的感觉:在结构复杂、多变的画面中,黑、白、灰的关系构成了視觉的多样性,而万山丛中的家园——窑洞、院落、小径及放牧的羊群等,都折射出人与自然的相互融入、互为依托的不可分离的状态,同时,也以特定的情感方式营造了精神家园与心灵栖居的原生态美感方式。稍加注意,便可发现,王国兴用笔十分平实质朴,凝重单纯,用墨苍润兼备,虚实互动,且特别长于复杂画面的结构,然而却浑然完整而又统一:这里,可以见出画家对自然的感受能力,对笔墨技法的敏感把握对复杂画面的宏观控制能力。

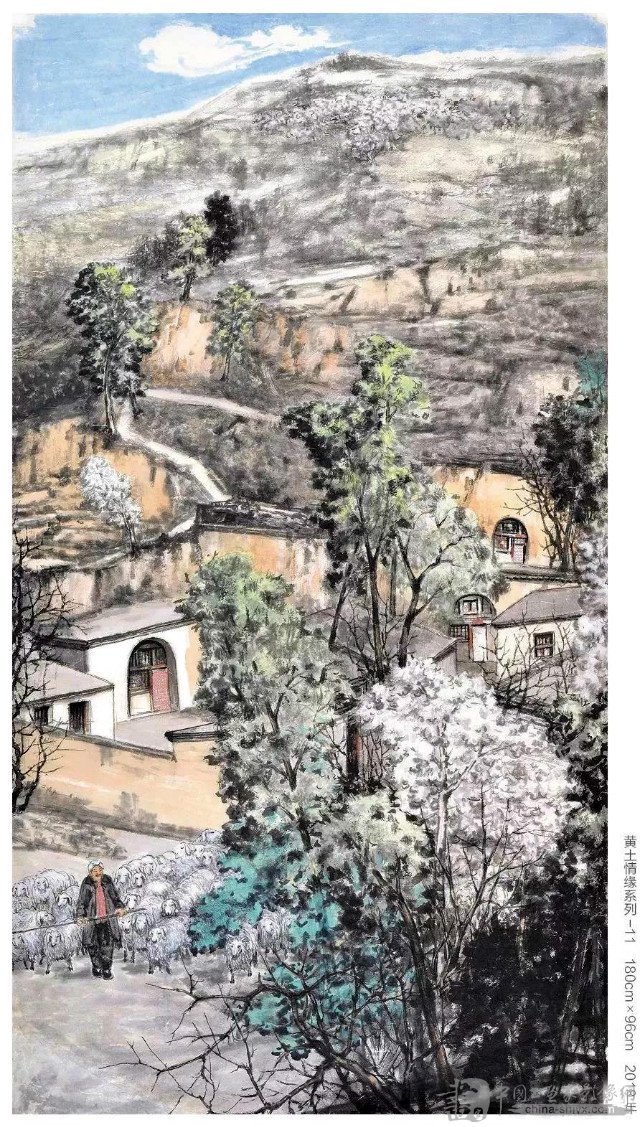

尽管画家以笔墨语言表现了黄土高原的粗犷、厚重与苍茫,营造了历史感和文化感,但其中不乏氤氩与含蓄,如《源上清音》《西部风情》等等,都在率性之中,造出对南北山水画优长的汲取和综合的特点,枯湿苍润、虚实繁密,静中有动、动中有静、互补互渗、互融互动,造成画面生机郁勃的势态和生生不息的充满生命力的景象。

形式结构与笔墨语言和密度、难度、复杂性和多变性,造成了王国兴作品的庄严气象,透过丘陵、山川我们看到的是生命坚韧与顽强的图谋和表现,王国兴排斥机巧与矫情,他的作品中没有技巧的炫耀,没有经验的重复,而是充满了原创性的陌生感和新奇感,甚至他以大智若愚、大巧若拙的方式去营造纯粹的形式结构和艺术图式,他的作品表明了这一切。

王国兴的山水一连几天给我们难以忘怀的印象是—他坚持让艺术回到人的生存境遇之中,回到文化关怀之中,他坚持着一种看似古老的乡土之恋,而在事实上,他坚持的是一种艺术理想;所以,他是一个带着现实世界生动信息和丰富能量而成就自己艺术的画家,他依靠了乡土的广阔的深邃、依靠了现实世界的内在本质力量,去展示他心中的精神家园景象。

在王国兴的作品中,面对现实就是面对历史,所以,他的《河曲印象》等作品的基本状态是一种孤独的记忆方式,它们远离现代文明,可是现代文明正是从这里一步一步走过来的,因此,画家的《西部风情》与《塬上清音》等作品,不仅仅是一幅幅西部风情的山水画,还是一种被唤起的文化记忆。

在特定意义上,王国兴的乡土之恋在转换为绘画的形式、结构、语言中,还蕴涵了一种伟大的度量,一种人生彻司和对世事的静观……然而,一切又是那样的平静,不动声色和安于现状,应该说,这是画家的高明之处,他摆脱了既定的经验模式,以独立思考的方式,用自己的眼睛去观察世界,表现世界而这个世界又是他内心世界的折射。

总之,在艺术面临的诸多价值选择中,王国兴作出了自己的回答。

再“搜奇峰打草稿”

文/霍 昀

绘画艺术,不论是昨天、今天、还是明天。每个艺术家,都在自己艺术创作演进的过程中,永远会面临一个不法逃避、更无法越过的问题。那就是,如何在继承传统的基础上,怎么样走出传统,确立新的不同与传统,拥有自我特色的艺术风格,来展示传播给同时代及后人,这就是为什么?在艺术史上,很少选择相同风格作品与艺术家,基本条件和最终理由。古往今来,进入艺术史里的艺术家和他们独特风格品质作品,宛如一座又一座挺立秀美山峰,让后人敬仰崇拜。他们在继承传统的基础上,又能走出传统,清醒而自信的坚定自我的为艺之路,构建自己艺术主张和面貌,才是艺术家正确又唯一的出路,做到这一点确实很难也很苦,所以优秀的艺术家,才显珍贵,让人敬佩。

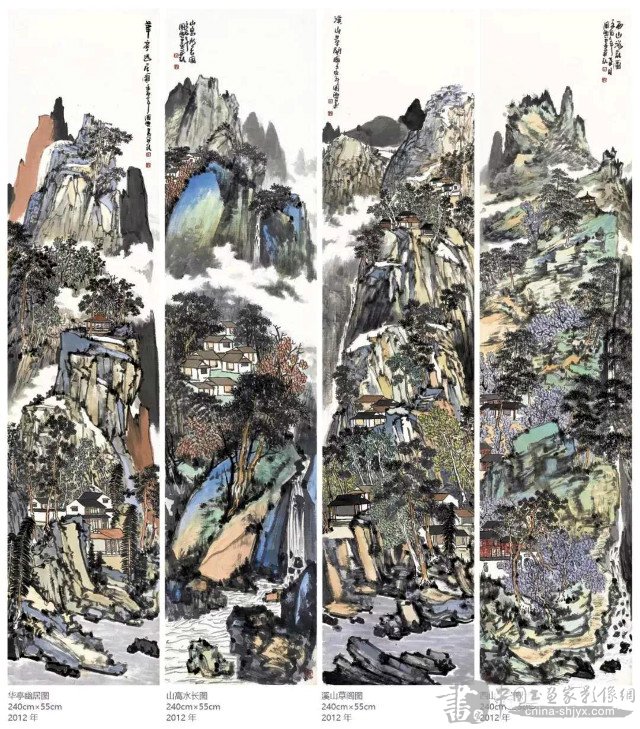

画家王国兴,在中国画创作过程中,是位清楚明确自己画什么,怎么画,并自信坚定走着自己的艺术之路。从他早年的黄土高原作品的传统东方精神探问,到今天江南与高原的现代意识表现,形成王国兴国画山水艺术,传统笔墨情致与现代形式意味的互触,峻冷深遂,简约散淡的艺术风格。

王国兴的艺术挌局,是开放包容的,兼容并蓄是他的艺术特点,他喜欢石涛"搜尽奇峰打草稿"的艺术主张,这句话也成为他艺术追求的理想,石涛搜尽的奇峰,是文人情致笔墨趣味,不拘一家传统,一家风格。王国兴搜尽的奇峰,则是在石涛艺术主张的基础上,开放的兼容西方绘画的造型方法和构成手段,丰富了中国画艺术表达与形式。王国兴在艺术形式构建与内容的表达上,不是选择一方景致,一方水土,一种图式去重复的描绘,而是描绘他喜欢感动的自然美好,不论北方南方的山水,还是人物,都成为他真诚表达自己心性的艺术探求与追问,他把传统文人笔墨情趣与现代构成意味融合贯通,形成他中国画的艺术特色和品质。

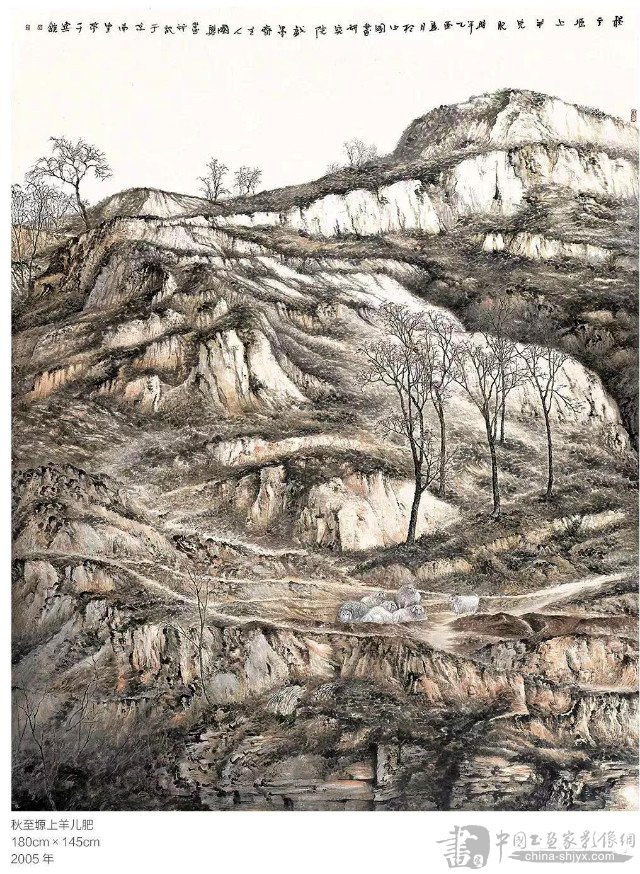

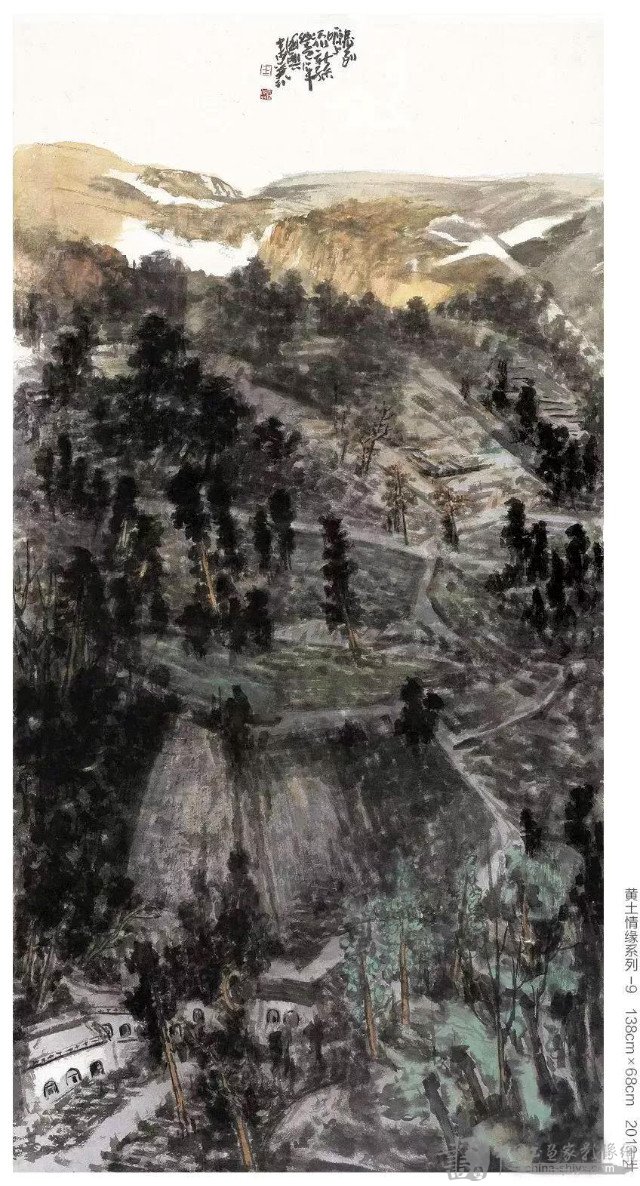

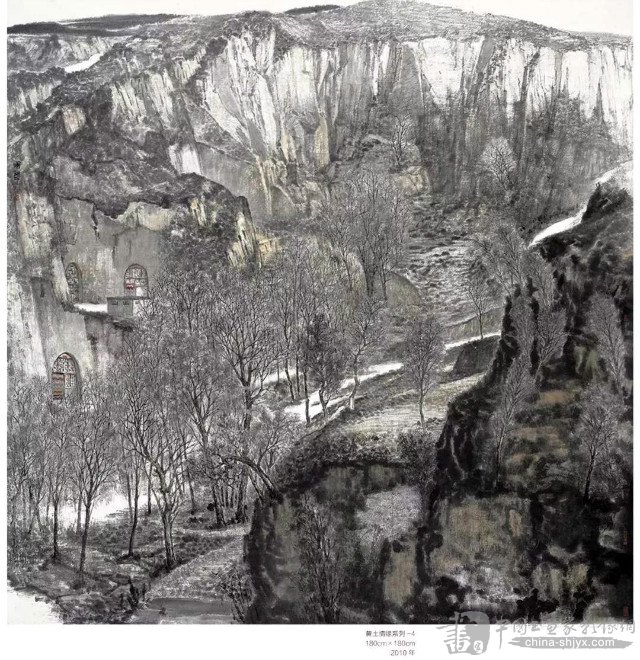

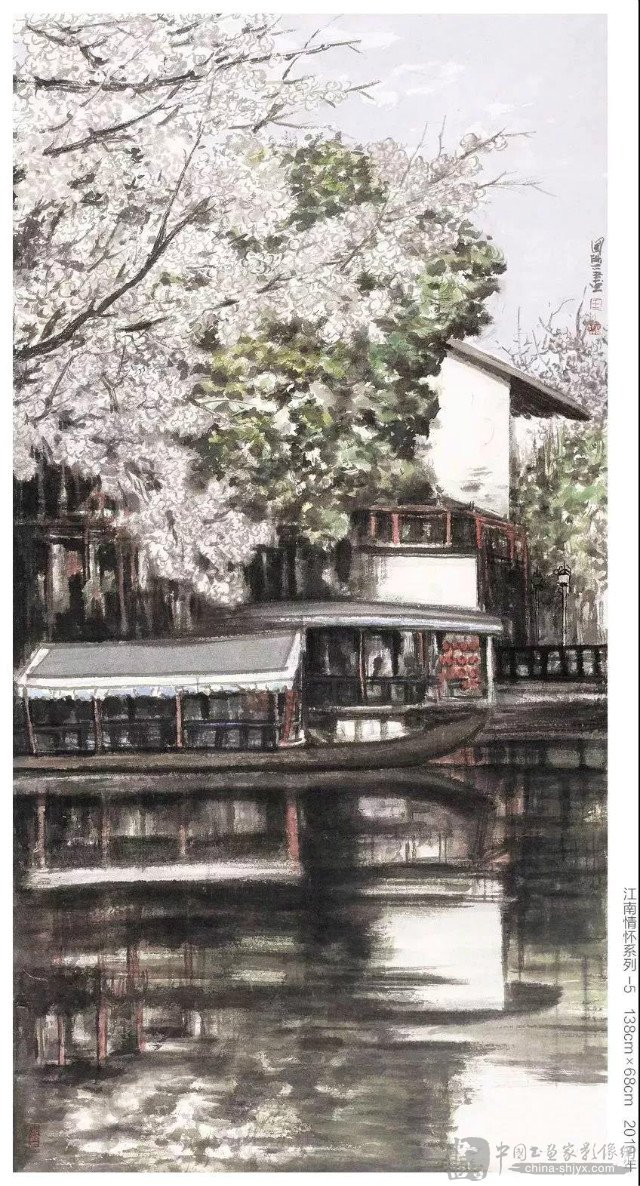

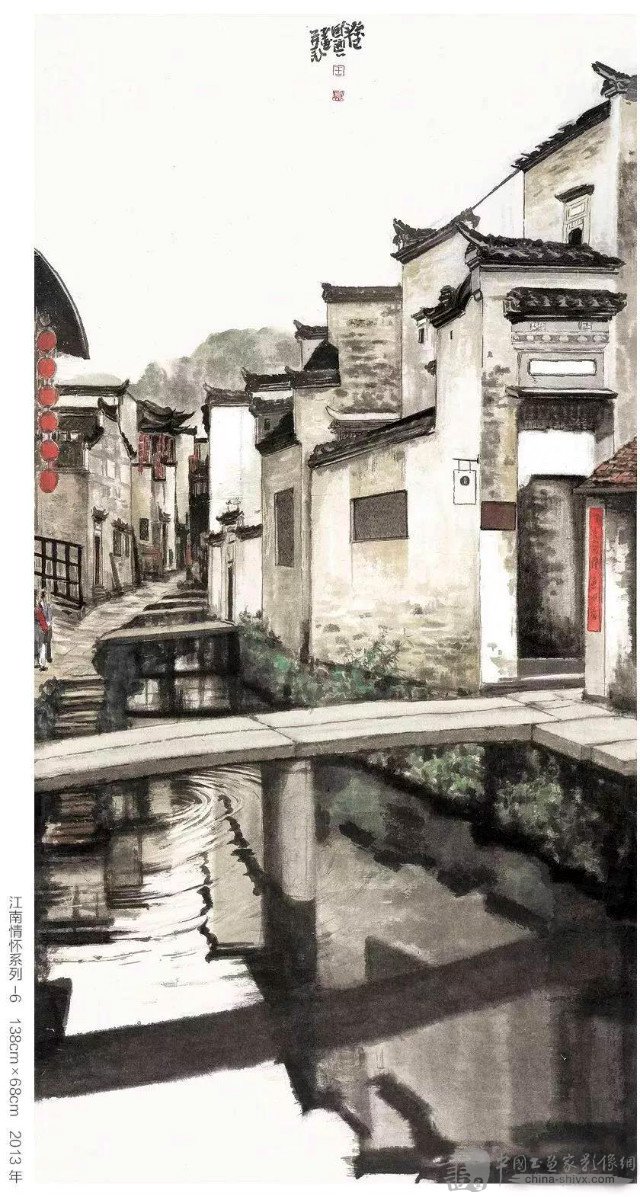

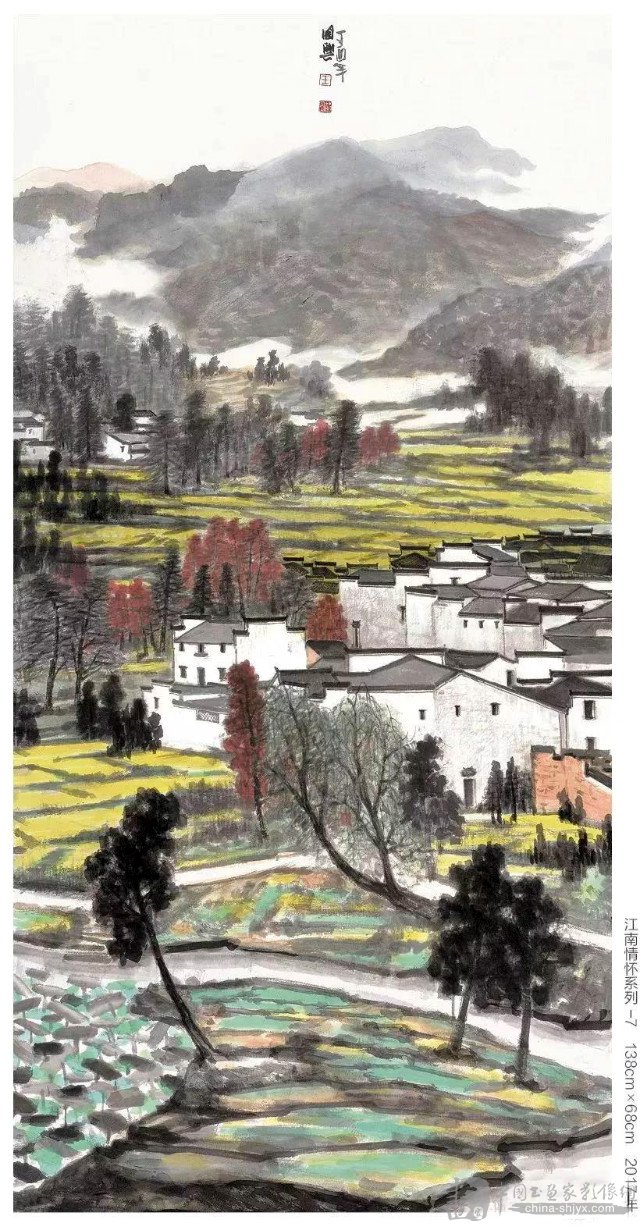

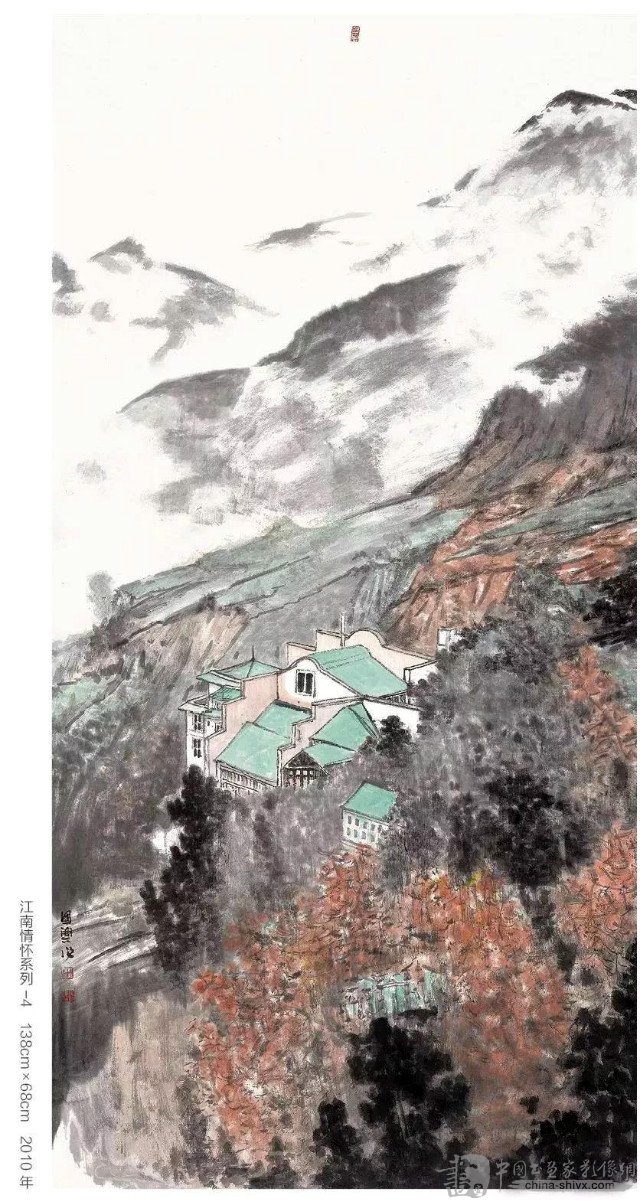

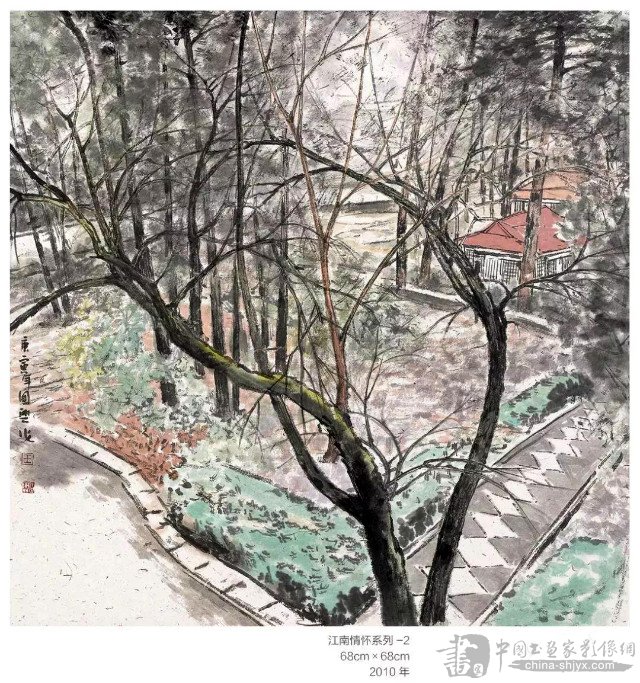

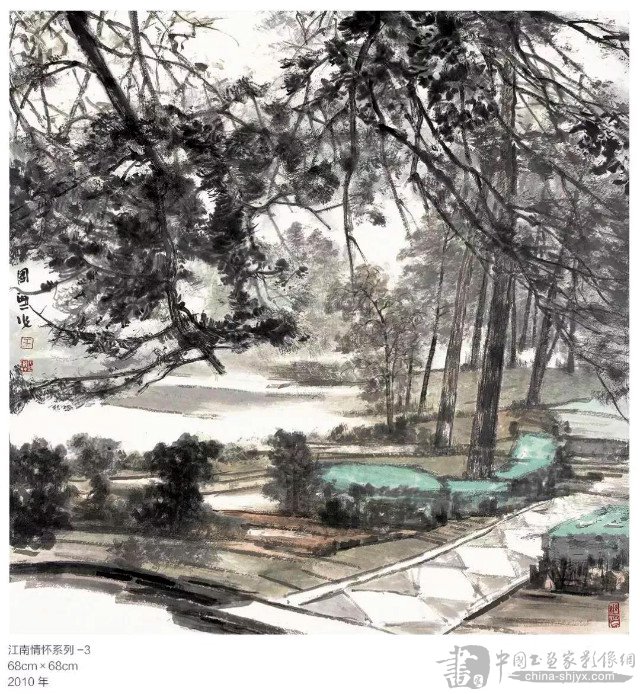

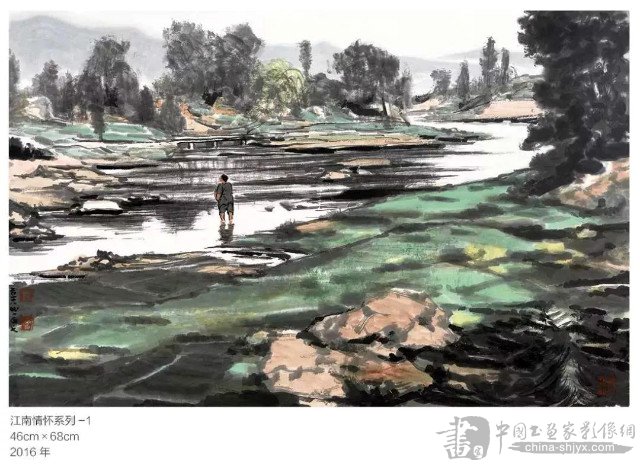

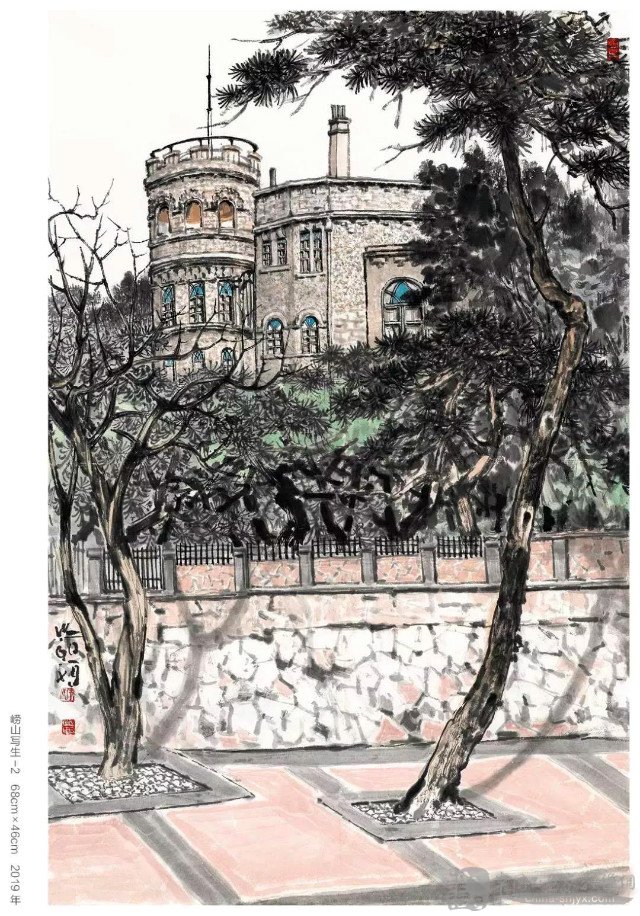

王国兴的国画艺术,从他两个艺术表达语境阶段来研究鉴赏,我们可以清楚感受到的艺术魅力与艺术价值。一,黄土阶段,王国兴创作的以表现黄士高原系列作品,如《塬上人家》《秋至塬上羊儿肥》《对音》等在全国美展中获奖的优秀作品,被美术界同行认可与观注。黄土高原,做为独特地理风貌和厚重悠远的人文精神,成为艺术家心灵朝拜的精神圣地。风沙厚土,寂寥空旷,高吭的秦腔信天游与面朝黄土背朝天坚忍不拨,乐观豁达的风骨,成为中华民族的文华地标,也成为艺术创作源泉。黄土高原入情入理也入画,她丰富变化的地貌形态的点、线、面节奏韵律,起伏变化的沟、岇、岭、坡、窟洞等,丰富的地貌表情,构成中国画形象、笔墨、情感述求的艺术条件,王国兴以艺术家的敏锐与深情,表达出他对这片厚土喜欢与热爱,认真而诚实的刻画出他心中的黄土高坡。王国兴这个时期作品特质,主要是对传统笔墨探研与修练,同时也隐显的传达出,传统笔墨造型向现代笔墨造型转型的意识进程中,成功的进入传统又清醒自已要走出传统,不能成为古人,要成为自已的艺术家的责任担当,从黄土系列作品中,王国兴做到了,不同于古人,也不同于他人,而是他自己。如果说王国兴第一阶段是以黄土为主创作时期,第二个阶段艺术创作,开始表达江南山水。江南山水与黄土山水,在特质上是完全不同两种精神质地,江南的小桥流水,柔美轻声,婉约多情,氤氲空蒙。诗意的江南,一次次演义着才子佳人的多情故事,传统的文人画家多出现这里,因为江南自然湿润和人文的优雅,使得江南的传统中国画,成为中国传统文人画的主要生产中心区域,中国山水画有南宗北宗之说,王国兴是北方人,虽性挌里透着北方人豪气,但情感上又流动着柔软的温情,我们通过王国兴表现江南作品,能够感受到他的这批作品里,潜在的自我存在创作意识而独立于他人个人情怀。传统南宗山水,以笔墨情趣来传达画家心中扰伤柔美的情感愁绪,而王国兴的江南山水,没有小我自在的愁弱矫情,而是温暖阳光又淡定直率的,形成了他山水的风景化,风景的山水化的现代水墨构成意味,使得南宗山水,在新时代的文化语境转化中,找寻到传统艺术向现代艺术推进的可能,他的水墨现代意味探索与努力,是有意义和价值的。

在我们对于王国兴这两个阶期的艺术梳理和研究时,虽感觉他的艺术,在视觉图式上有所不同,但内在精神情感是一至的,在艺术表达上是流畅而完整统一的,山水的南宗北宗的历史界定,有其历史价值和理论贡献的,在开放多元的今天,山水画的南北宗论,也有它局限性,当今的山水画应该走向更为广阔远大,多元开放,兼容并蓄,才是当今中国山水画与山水画家应该拥有胸怀和理想。

从王国兴一路走来的艺术道路和艺术成就上,不难看出他在中国画创作过程中,探索实现自己艺术主张自信与纵容,王国兴的山水画作品,不矫柔造作,真诚率直豪气。这和他的为人为事,天性品格是一至的。做为画家,能够做到我中有画,画中有我。实为难得也真的不容易。相信王国兴的未来,是值得我们期待的。

2018,11月于三竹堂

黄土情缘系列

江南情怀

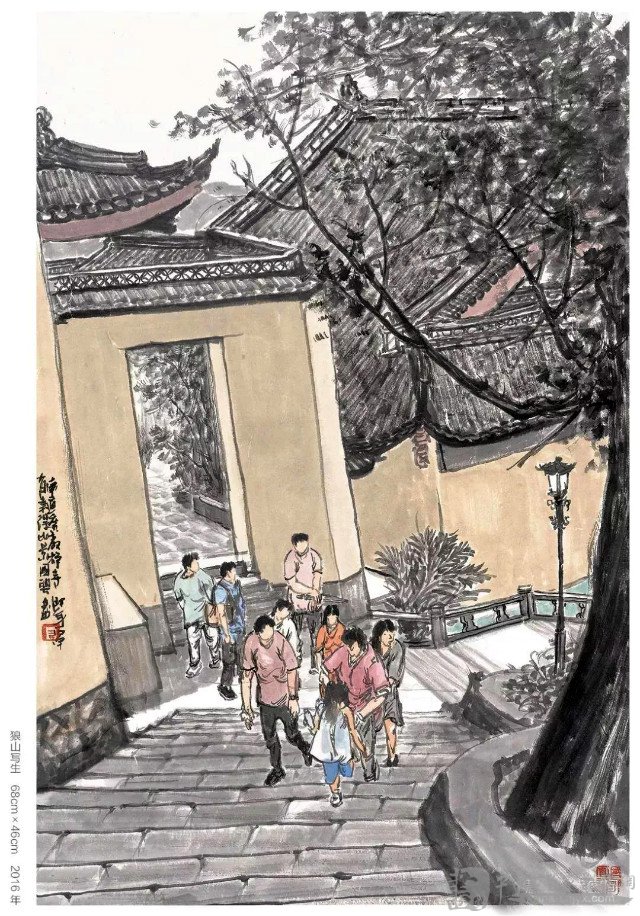

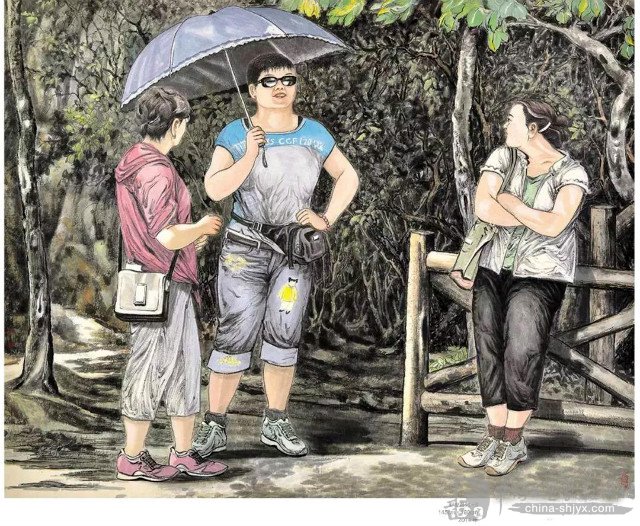

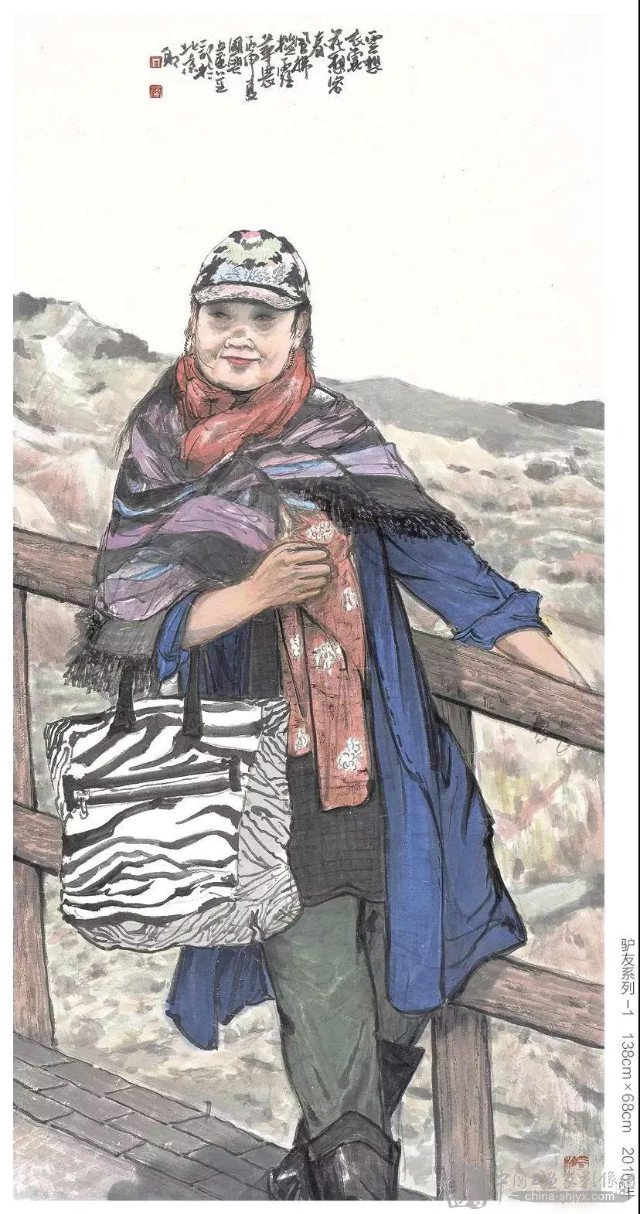

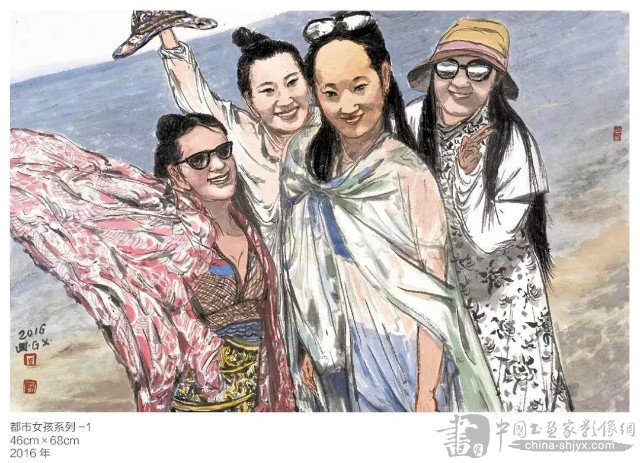

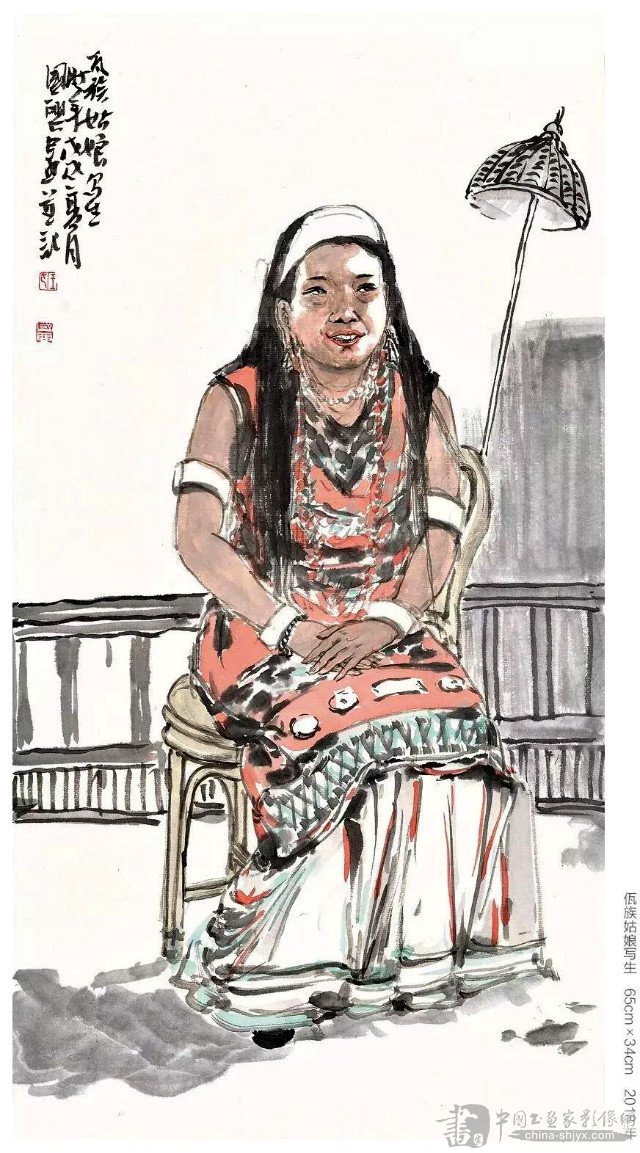

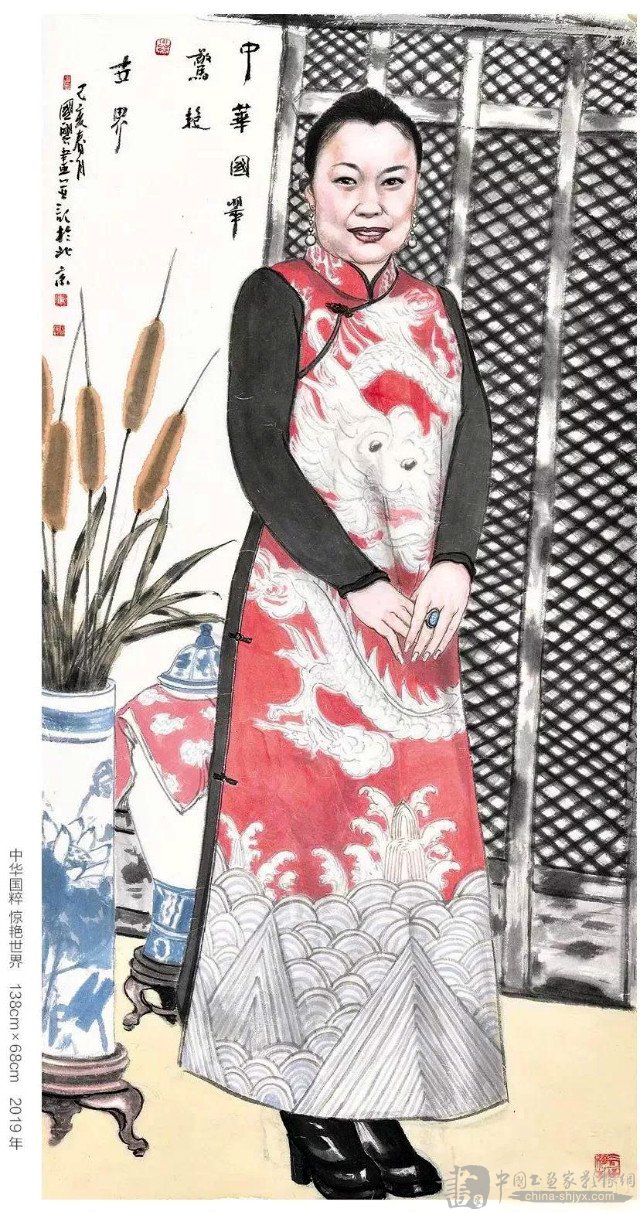

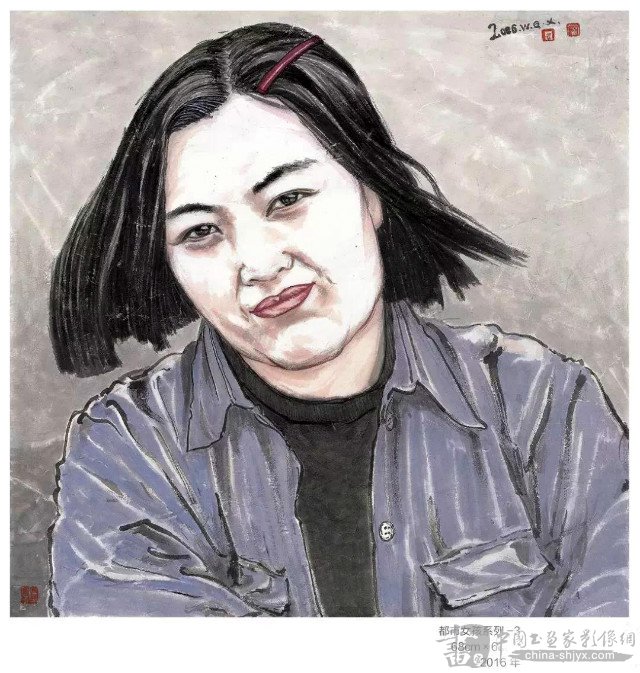

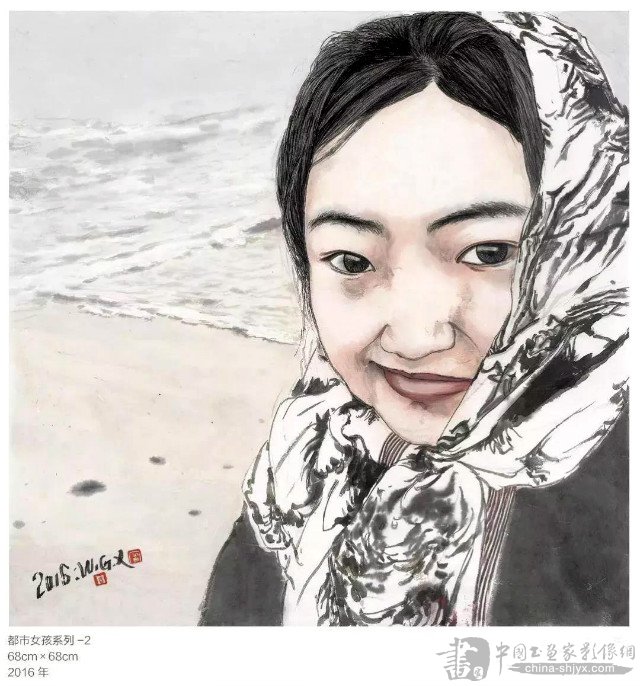

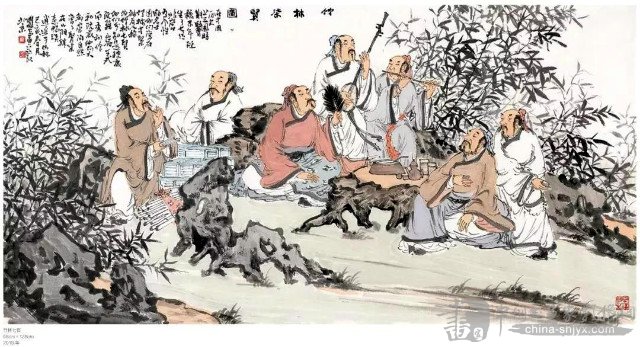

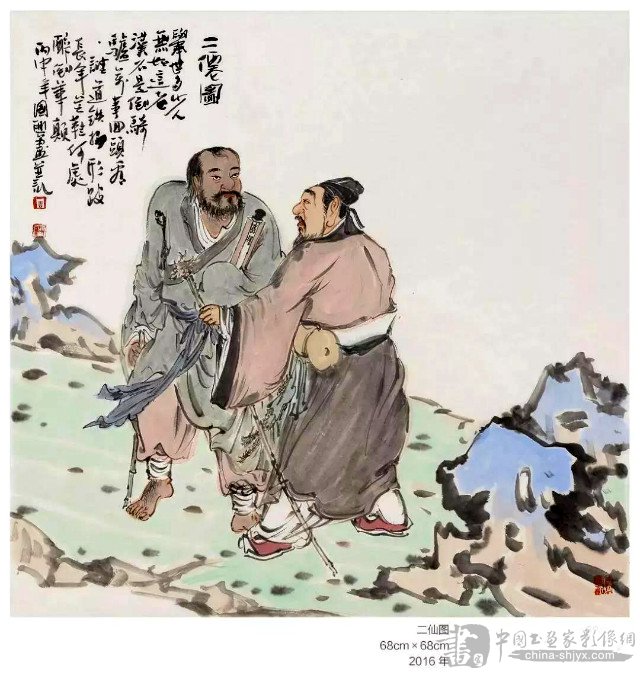

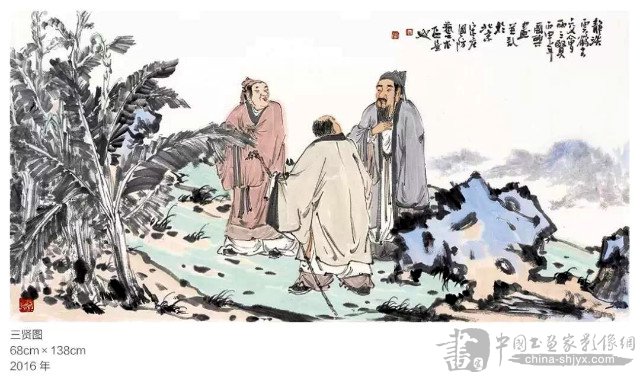

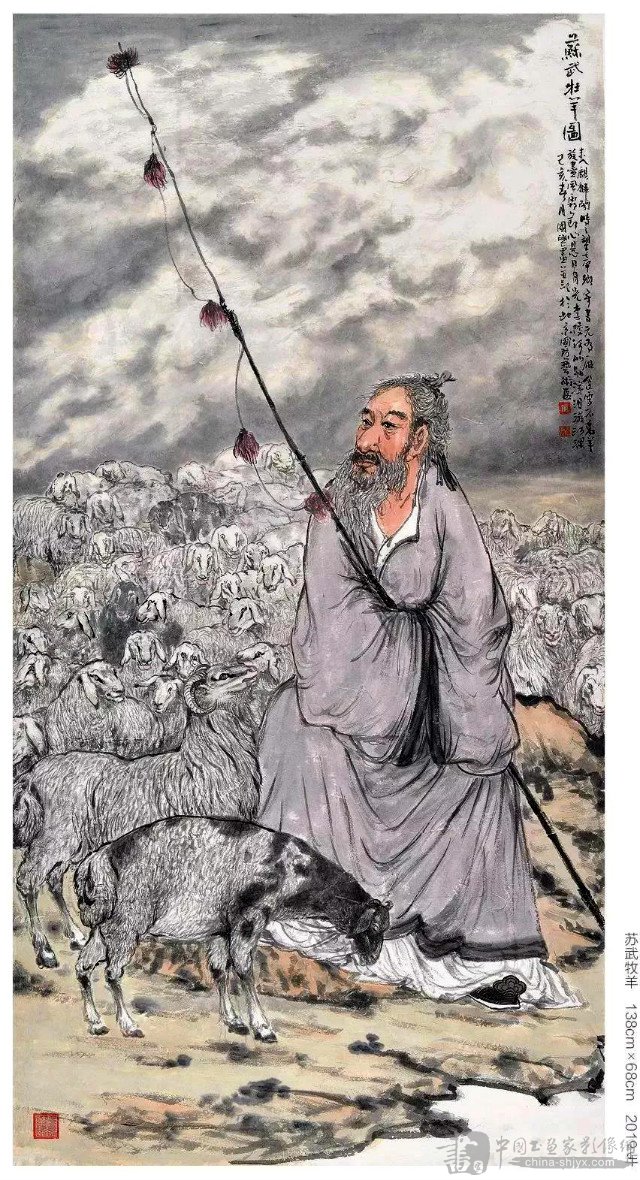

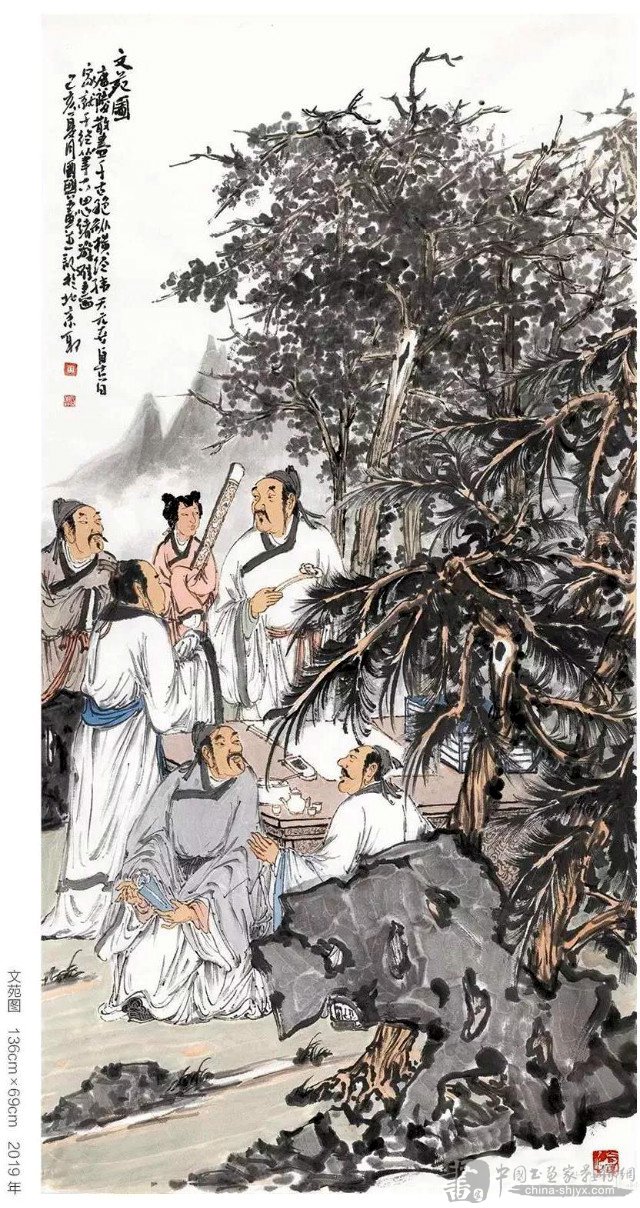

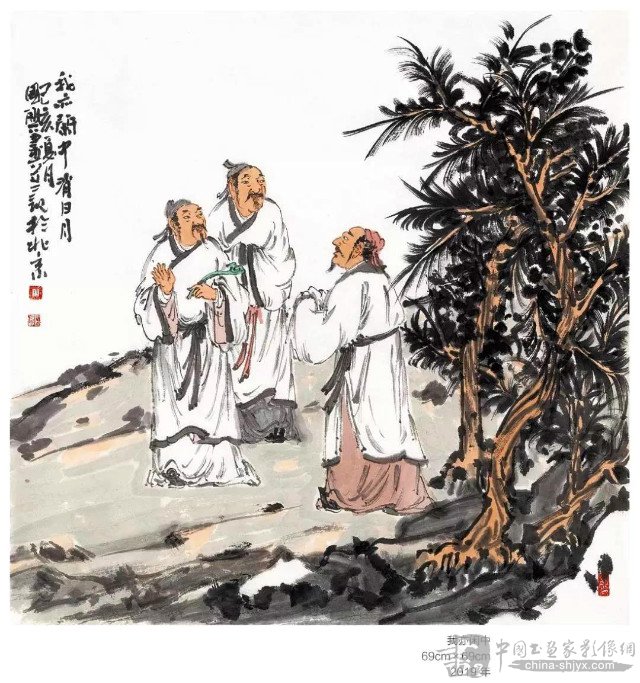

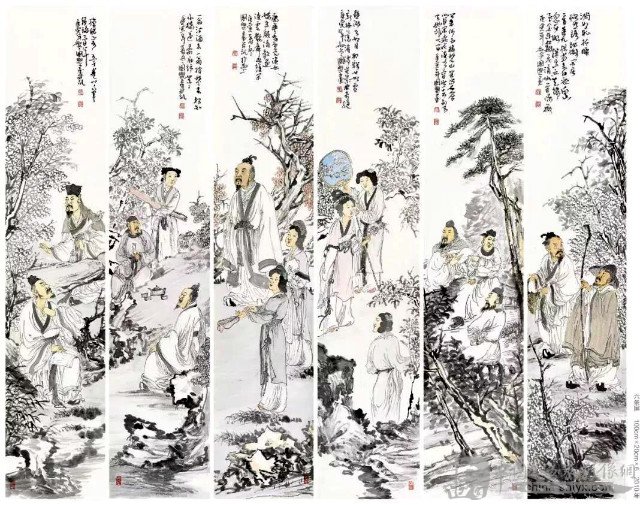

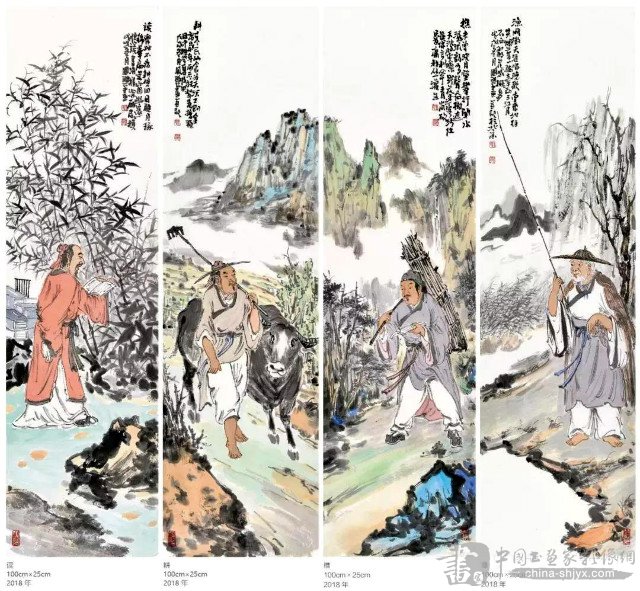

经典人物

林泉的啸声

文/薛 和

品读国兴近年来的艺术创作,无论是表现黄土高原的塬上景观,还是游历庐山的自然风情,或者是近期的人物画创作。

其谨严慎思的构图布局,迷离清远的笔墨关系,无不展示出画家“观化”自然生态和社会生活的审美精神取向。在他的系列山水、人物画图标里,始终努力寻找其内心的山川林壑,松风江涛,以及人物图像的样式,并逐步形成他清断的自然观和美学观。很显然,国兴在系列山水画和人物画的创作中所体现的美学态度有着单纯而明确的目的性和方向感。国兴面对百般景物图的林泉丘壑,在解决与大自然对话的自我修炼的过程中,形成了“登山则情满于山观海则情溢于海”(苏东坡语)的以情入画的笔墨叙事载体。比如他在与陕北黄土高原的对话中,试图寻找一个能表达自己的笔墨形式感,探索求证原创山水画的语言体系。这正是中国艺术家“坐观化物”“以法致道”的精神出处,这里,一个画家淡远高致的心境体验,给我们留下的不仅仅是那一幅幅散发着土腥味道的亘古莽原。

就中国画而言,笔墨的灵魂是画者自身灵魂的真实折射。在国兴的水墨语言系统里,他倾心于笔墨在宣纸上的物象体现,而不是表象客观的反映,并透过自己的眼睛,真正传达大自然的内在和本质。那些散落在面纸上夺人心魄的自然之境,荡漾着国兴悲天悯人的自然关怀,体现出一个画家对山林岩壑的倾情贯注和人道与天道。国兴的山水审美价值观当然纯粹而精一,且充满着对大自然的尊敬和崇仰。在表现大自然“取法乎上”的过程中,以“君子之交淡如水”的放松心态,向自然索取自己需要的艺术给养时,也以精神的放达而给予自然深厚的回报。我以为,这正是国兴面对自然山川的真诚态度。

山水的由来,本质上是都市人(或者说是文人墨客)们厌倦于喧器烦闹的城镇生活,寻求精神放达,情绪松驰的精神出处。艺术家的手绘作品,给喧哗的都市人以调节精神自由的释活剂。在品读山水的过程中,人们的心神情感由画中的山川空明而遥垠,人们的思绪亦随着丘壑清逸而引伸。正如清代张潮在其《幽思录》中所言;胸藏丘壑,城市不异山林,兴寄烟霞,阎浮有如蓬岛。

画者,展现创作者之心性也“天地之气,暖则生,寒则杀。故性气清冷者,受享亦凉薄。唯气和心暖之人,其福亦厚,其泽亦长。(《菜根谭》)我在国兴的山水画和人物画中看到的是一个气暖心和、平平实实生活的人。没有机巧、没有卖弄、没有显摆,自然而真实。笔墨显然已经成为了他生存延续的轨迹,并展示出他所表达的“骨法用笔”或“墨分五彩”的内涵。在他的作品里,处处交织着上下千年笔墨传承的因果,却又分明处处散发着对于自然山水“取乎于象、发乎于心、达之以神”的以“天地为宗师”恭敬而虔诚的书写和描绘。换句话说,构成国兴真诚的林泉之心的图示,已经不再是设置在画面里黑、白、灰的关系,而是一位画者对自然山川的一种精神上的信赖迷恋,一种笔墨中的旷达诠释。

品读国兴笔下悠远散淡,夕岚迷漓的庐山系列,实在是品味一种淡远的心情一份悠然的心态。其描绘的自然空间,大概也是他游览庐山之境后,心有所得,追求自然风致的精神出处吧。从这个意义上说,国兴所追求的林泉之旅,在一定程度上代表着当代国画家对大自然的人文价值取向和寻求精神家园的执着心态。

我向来以为,只有优质的生态环境,才是艺术家吟诗作画,寻求艺术创作状态的良佳空间。试想,在一个水泥森林般压抑的冷冰冰的都市,抑或霓虹闪烁、噪音肆虐的恶俗之地,你能吟咏出像王维:“清浅白石滩,绿蒲向堪把。家住水东西,浣纱明月下。”这样空明清远、天然静幽的意境么!而我读国兴作品的心境体验是把身心带回大自然,寻找一处“空山不见人,但闻人语响”(王维诗)的林泉佳地,彻底放松劳顿的身心,悠然于林泉丘壑,谛听于空谷清音,吐呐于山亭文会。看一看,到底大自然带给我们一些什么样的心绪和感受。对于整日游离在喇叭声咽,超大分贝的都市里的人们,宁心静气地体味一番自然的啸声。这恐怕是城市小区里那点人造的林园景观所无法比拟吧!人在自然中诗意地活着,似乎已成为我们现代人梦中的奢望!

我们只有,抑或只能在艺术家所表现的自然中感受生命与自然,生命与景观,生命与园林的间接交流;而或在画家笔下的山水画或人物画图像里,品读身在丘壑的山水清音,兴寄烟霞的林泉啸声;进而在想象的图像空间,翻阅原本应该属于我们人类的栖居地。无疑,这是国兴山高水长的笔墨情怀给我及道友们的欣然提示。

当然,既期望国兴于未来的画作中,把对林泉丘壑,山川峰峦的激情回赠于他所热爱的大自然。在“师诸物,未若师诸心”(范宽语)的同时,求证于自然与笔墨间的联系,使笔下的群山苍茫沉雄,林木荟薇苍都,空亭翼然有声,云气吐纳穷动。清唱心底深处对自然的感恩,使一幅幅作品成为山川灵秀、烟霞动荡的焦点和山水精神聚集的处所。也更期待于他笔下的林泉生发出他对大自然生动而清醒的认识,进而创造出具有时代特征和自己鲜明的艺术风格式样。

画说国兴

文/张 楠

国兴姓王,河北人,生性豪爽,狂放不羁。为人坦诚且直言仗义,标准燕赵侠士风度。深得画界同道普遍赞誉。

2004 年入中国画研究院李宝林工作室深造,后又同时入住京华南苑黄亭子,虽不同出师门,但志趣相投,遂为知己。

国兴的绘画,追寻的是一种骨子里根植于黄土地的文化溯源情结,那种对黄土地尤其是对山西、陕北地域性地貌特征的刻画,会于心而行于手,描写精微,手法细腻。

那种静态的物象似乎述说着千年的历史沧桑的变迁。因此,王国兴在不断发据自己心灵深处的精神积淀,逐渐发现了一种原生态的无意识的自我,这就引发了他对土地、生活、命运的普遍追问。是的,在他的画中,所表现的结构之自由、行笔之果断、落墨之大胆,并不能遮蔽其良苦用心和深思熟虑。在其作品中,对山川自然的状写以不再是简单意义上的刻画,而是熔铸情感的升华。群山静矗在夕阳的余辉里。面对自然山川阴晴云雨的变化,画家舍弃了作为心像之外的太多的铅华,只是静观的看待作为艺术表现的物象。他研习古人,广收博取游离于传统与现代之间,以墨线和谐经营着自己的水墨天地。

当代绘画语言的表达,存在一种“失语”的错位,尤其是山水画,表现精神的沉沦使得山水画凸现一种空前的表面繁荣景象。但这种虚假繁荣并没有掩盖作为当下文化对传统绘画语言的追问与补课。作为一个有责任感的山水画家,王国兴并没有一味的复古,而是运用古人的笔墨语言来表现自己的性灵。崇尚自然,画风古朴清新。

这是当下画家难能可贵的质素。中国山水画几千年的历史其实就是对传统的解读和对自然山川的再认识,我们守着前人的笔墨,但又能从传统中解脱出来,再加上对自然的体味,就是创新。没有一成不变的传统,更没有一成不变的创新,也许今天的创新就是明天的传统。对画家而言,只有深刻的认识传统,了解传统,用最大的功力打进去,然后再用最大的功力打出来,只有这样,才能最大限度的理解绘画的本质。王国兴就是从传统中走出来的一位画家,早些年曾从事微雕绘画的技艺,使得画家对绘画含盖量的理解超出国画水墨本身的意蕴。

求精求细,“尽精微,致广大”,成为画家从艺的终身追求。读了很多他的绘画,大多数还是以表现生活为主,比如,(秋至塬上羊儿肥)、《对音》等,既有生活场景,又有笔墨精神。同时还拜读了一批《十渡游记》系列写生画作,都很精彩。

画家在一篇《谈对中国画的感悟》)的文章中这样写到:“体会也就是体悟,师古人,师自然,师造化,天地人三者合一,一代宗师石涛说“搜尽奇峰打草稿”虽几字,意义深远,有谁能悟真谛,苦于思维,乐于画中,悟是最重要的。”是啊,国兴对于绘画的认识,绝非只停留在笔墨技巧上,而是对笔墨的感觉有着更深的理解与表露。他讲究笔墨的缘起的真正动因,以朴素的方法解决现代绘画的难题。他的创造目的就是把笔墨的难题变成笔墨的动力,并解决传统与现代融合的矛盾。这就是画家悟的结果和追求所在。其实,王国兴的绘画语言是丰富多彩的,但整体上有着趋同的感受,骨子里那种散淡、叛逆的性格无形中提升了其绘画格调。在画家深深向住的“闲适”、和“平和”的背后,是一种源自艺术传统传承的自信和本来就属于画家天性的自负。这种自负是对绘画本体语言、笔墨情趣、绘画格调、章法布局等诸多要素的整合和梳理。因此,在这个层面上来看画家的发展,有着深远的意义和不可限量的前景。