中国书画家影像网:王界山·黑墨团中天地宽

黑墨团中天地宽

文|王界山

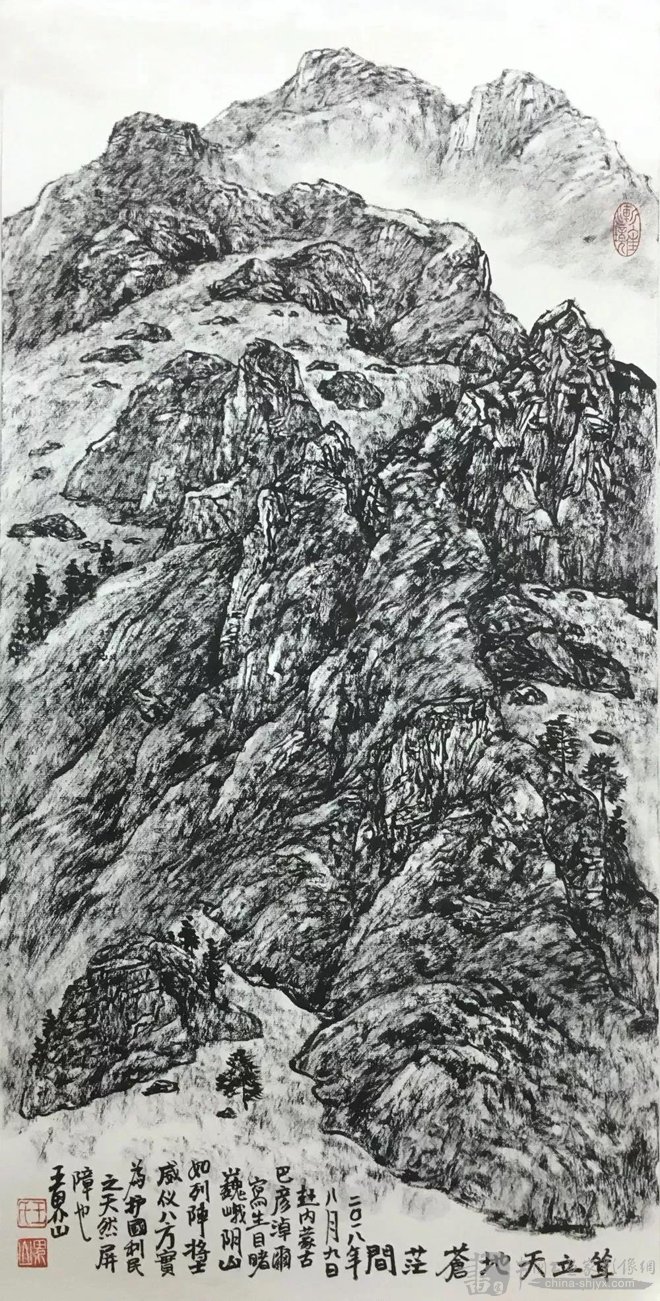

“润含春泽,干裂秋风”,恰似形容天地之间的大自然呈现于焦墨画卷之中的万千气象。“黑墨团中天地宽”,在这纯化的黑与白的表现之中,朴素为美的人文情怀及负阴抱阳的哲学思辨,使之焦墨用笔在施墨表现时,始终运用大道至简的黑白笔墨,在一种矛盾的对比中寻求和谐统一、圆通共存。

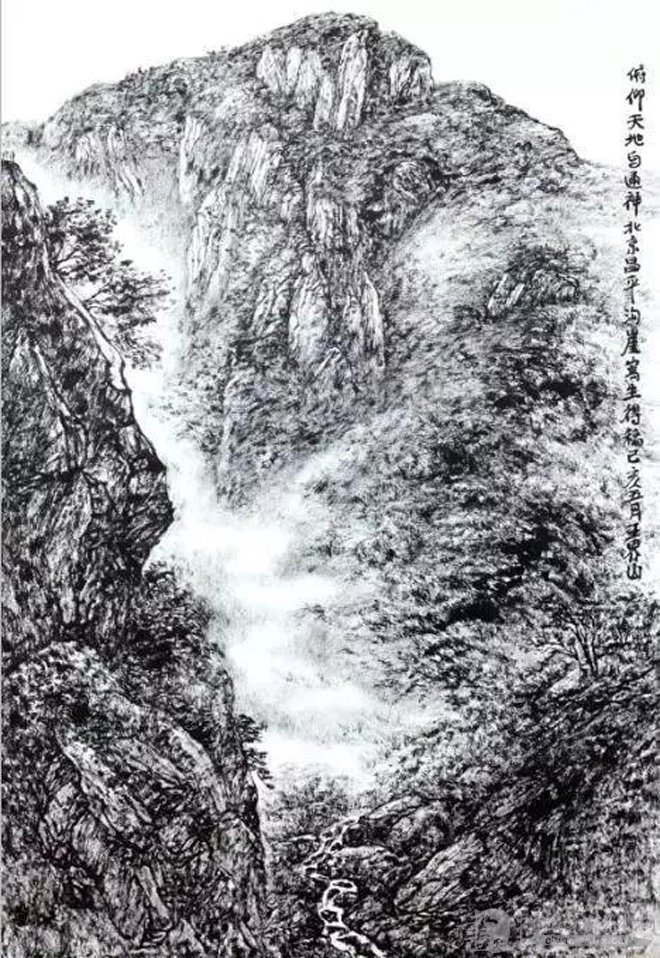

焦墨艺术,是洗尽铅华、无须粉饰的素美之容和返璞归真之道,动静之间颇有目及万里、心游大荒之势,足见魄力伏地、落墨有声,存乎苍茫之意、纯真之气。纵笔间轻重缓急,其畅然快意,如长龙凌空呼啸,轩然而来;又见山奔海立,沙起雷行;又如云蒸龙变,出没无常。妙法既臻,菁华日振。气厚则苍,神和乃润。得其法者,足可使其笔墨意趣横生、纵其性灵;得其神者,则可如入无人之境,物我两忘、置身虚空,妙造意外之象,妙得意外之功。亦如天人合一之作,皆因种下敬畏天地之因,结似有神助之果。

中国唐代山水画家张彦远在《历代名画记》中有云:“草木敷荣、不待丹碌之采;云雾飘扬、不待铅粉而白。山不待空青而翠,凤不待五色而彩,是故运墨而五色具,谓之得意。”他用五色概括墨之色彩变幻,形成一家之言。而清代的唐岱则又提出“墨分六彩”,即“黑、白、浓、淡、干、湿”,并认为以水调墨能呈现从黑白到色彩的无限丰富性。

今人将墨用于实践感知,确实能够生发诸多色彩,且可在有意无意间追求自然之趣和疏淡之味,令人产生无限遐想。而焦墨之骨法用笔则力透纸背、骨气深稳、体兼众妙,既可厚重沉雄、精能之至,也可以笔入虚无、高古典雅,抒写闲逸之趣,还可以使之虚实相生,在实中求虚,又在虚中求实,其造化无穷,贵乎自然而然也……

“笔墨当随时代”,勿忘天地因时而变。21世纪之中国欣欣向荣,必将走向强国之路,倍需诸位仁人志士情注表现新时代的祖国山河之美,“于墨海中立定精神”,不断创作出焦墨画精品佳作,来回报我们中华大地母亲的养育之恩。

举办“素墨丰盈——当代中国焦墨画作品联展”,可以让诸多的热心人士,更加了解焦墨艺术的发展状况,这支焦墨艺术创作队伍必将在根深叶茂中成长壮大,走向更加宽广和长远的康庄大道!

2019年9月17日

焦墨问道在征途

焦墨问道,于我而言是探索之旅、发现之旅、收获之旅。虽然一路上充满了艰辛和困苦,且有“山重水尽疑无路”的茫然困惑,但也有“柳暗花明又一村”的美妙境界呈现,以慰藉着自己的心灵。行走在传统与当代齐头并进的艺术征途,是我无悔的选择!正可谓“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”。

中国人崇尚素朴之美,所以以

书法为先导的黑色线条尽显变化万端的魅力,更令人产生无穷的遐想。由文字而延伸的古代各类墨色图案的形成,使单一墨色生成艺术的空间。人们又似乎真的达成了一种理念和共识,即“墨分五彩”,这实则是驾轻就熟地使用墨色,并尽情地变化和发挥,给读者在一种单纯的墨色中生发诸多的表现力,而这种“表现力”拓展成为中国式的审美趋向且代代传承不息。

近现代中国山水画大师黄宾虹所提出的“浓、淡、泼、破、积、焦、宿”的用墨“七法”,进一步演化为纯粹的焦墨,并作为一种语言形态和特色,从传统的“笔墨”笼统理念中区别出来。张仃先生作为中

国画的变革者,力图将焦墨融合运用于写实性的山水画创作之中,特别是着重以篆书或

隶书的线条特性注入于焦墨的实践中。他笔下所呈现的黑、硬、苍、坚的审美意蕴,是一种“画为心迹,言为心声”的人格化的表达与传递,透过他的笔墨可以看出厚重沉雄、恢宏大气、黑白清晰、是非分明的秉性和人生态度。毫无疑问,张仃先生是将

中国画的笔墨凝练转化为更加单纯的焦墨的成功实践者。诚然,他的有些作品受制于实景之困,略显局促和过实、过浓及构图上缺乏一些完整性,但总体来讲,焦墨的运用并发展为具有高端艺术品质的第一人当属张仃先生。他集古今笔墨之精华,提纯于焦墨来表现真山真水的美好之境,从单色中寻找具有丰富意味的自然形态,这种创新的力量和艺术的表现方式令后人赞叹和敬仰。

面对前贤大师们所创立的艺术语言和面貌,我在潜心学习的同时,不断思考我本人应当如何继承与发展的问题。若是亦步亦趋、拾人牙慧,难立自家面目,但离开传统亦是无源之水、无根之木。由此,我下定决心,一手伸向传统文脉,一手伸向当代生活。

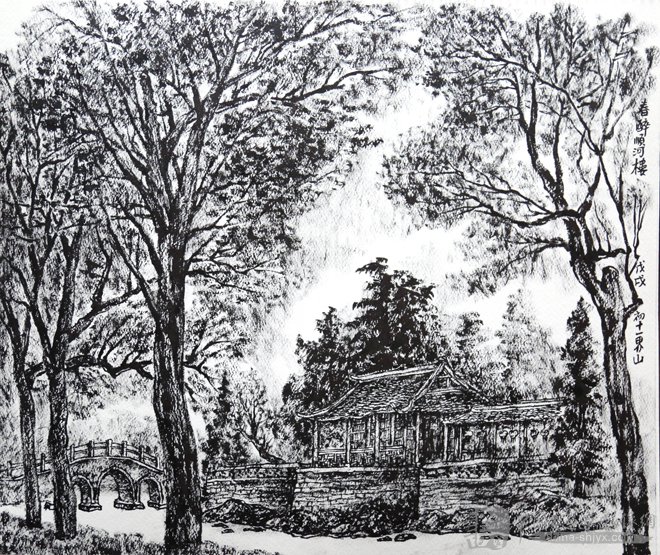

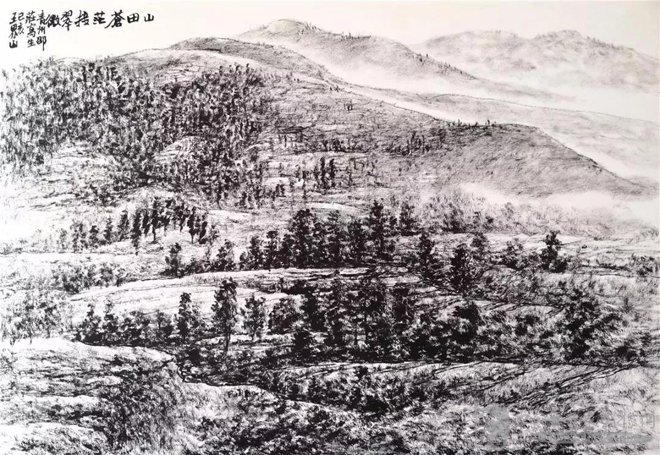

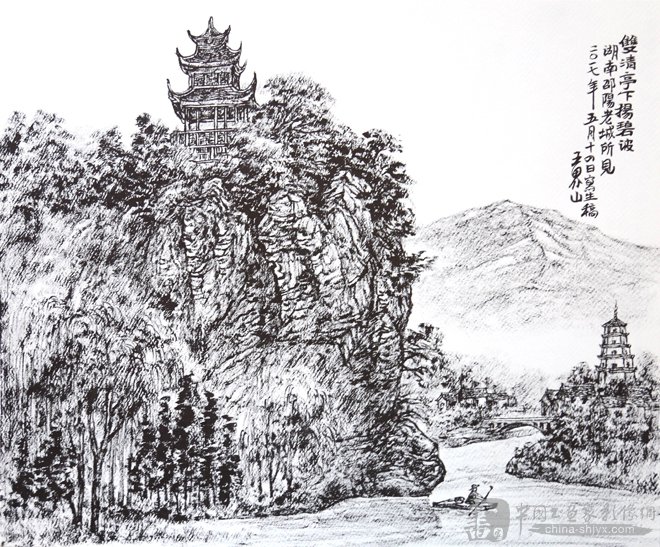

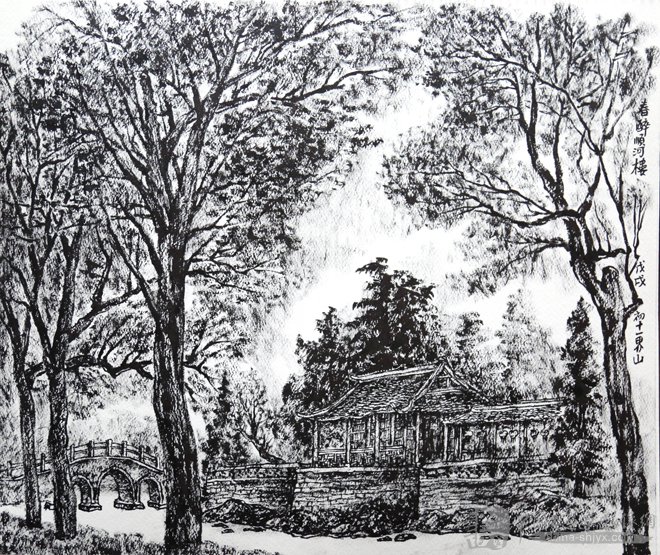

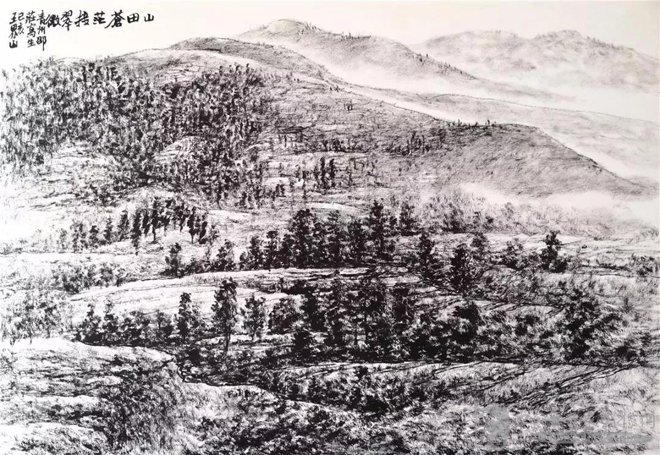

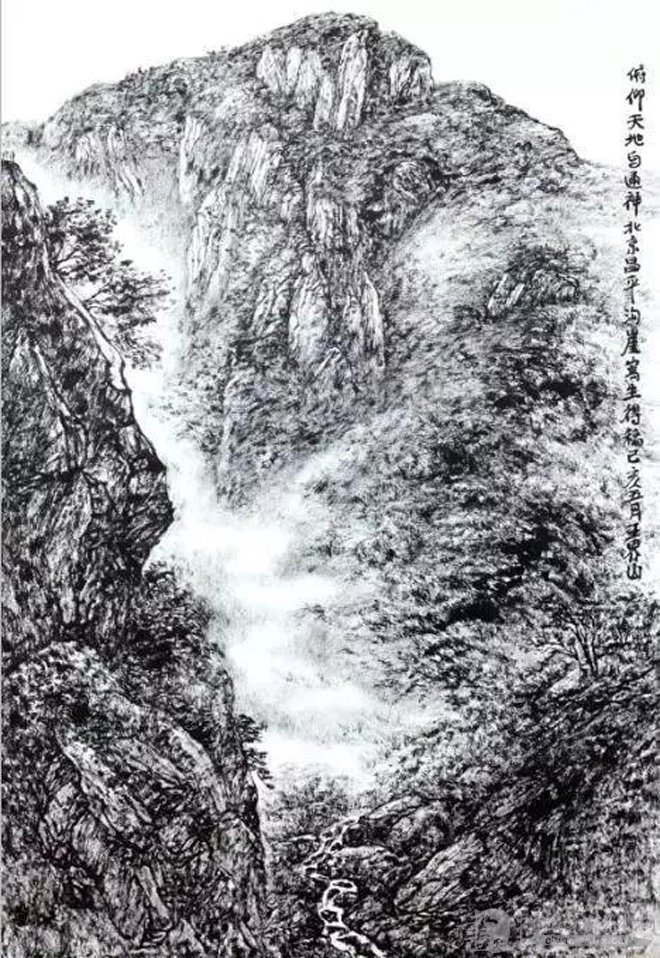

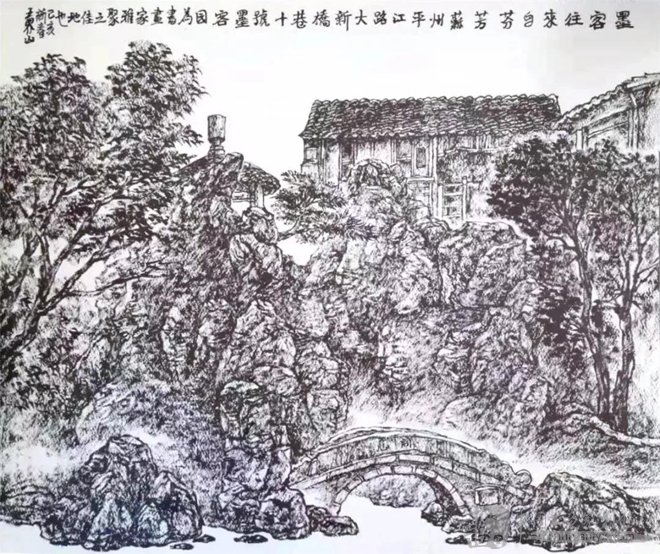

多年以来,我在黄宾虹、张仃的作品中学习他们那种变化多端的笔墨之法和精神追求,又在当代的生活中“师法自然”,寻觅新的艺术表现形式和个性语言。长期的户外写生,是为了辨识和梳理山岩丛林及河床坡岸的不同自然形态和特定属性。我进一步认识到大自然中绝对没有两种完全相同的山石与河流。由此,那种似是而非,概念雷同的语汇,只能导致以古训“论画以形似,见于儿童邻”为借口,在自欺欺人的闭门创作中无限制地重复古人、重复自己,难见新风新貌。

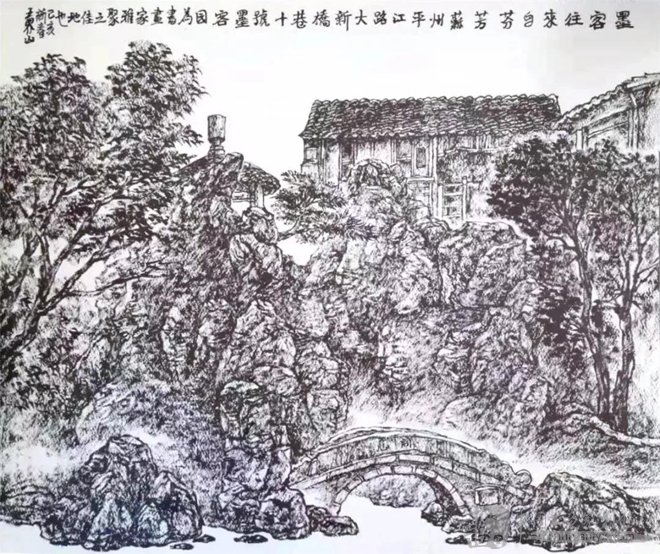

因实景生情,因实景入境,因实景创作,因实景立世,这是我对于写生转化为创作的前提和条件。景为实,情为虚,只有情景交融才可能创作出感人的作品。我所特指的“实”,不是在写生中进行罗列和照搬,而是指借助一处具体的实景重新排列或组合,拓展情境的空间,使思绪飞扬起来,这可谓虚实相生的成功结合。在大自然中获取真气和元气,将眼中之见、心中所感,直接倾泻于笔墨之中,再予以理性的归纳与提炼,这种能力的高低是区别匠人与艺术家的分界点。

在焦墨艺术的实践中,我试图更加纯化“黑墨团中天地宽”的内在艺术审美趋向,使之焦墨所流露的艺术效果不仅有“干裂秋风”的沧桑凝重、老辣雄劲,也可以有“润含春雨”的轻盈飘逸与润泽和畅,从而体现“易学”中的阴阳互补、相交相融、相冲相合,在负阴抱阳中树立一种可以“天人合一”“顺其自然”的“气场”。处理好轻重缓急、虚实浓淡、法则内外的矛盾关系,调整为互为平衡的和谐画面,诱发产生更纯、更美的图式和画境。

笔性中见笔法、笔力的各种方法,但因人而异。通常传统的水墨画因为水可以多些,笔法即可多些变化。所谓的皴、擦、点、染、勾、勒及点线面均能在传统水墨画中得以尽情地发挥,而在焦墨中寻求艺术语言的丰富性则实属难事,但正因为它有诸多的困难才更具有挑战性。有人说“焦墨画创作是一种置之死地而后生的创作形式与过程”,这也是古往今来大多数画家不愿意触及的原因。在高难度的挑战中取得成功者才称其为开拓者。正因焦墨虽然师法传统,但它迥异于传统各门类的艺术,所以才能独树一帜,独具魅力和乐趣。

书画同源是指中国的书法与绘画相融一体, 同为一个源流而生。由书法线条注入于绘画中的抒写性写意绘画,为“意象”造型和“意象”表现奠定了不可分割的基础。书法线条的提按使转、抑扬顿挫的变化所给人带来的情感变化,恰如音乐中的节奏不同,从而造成轻与重、强与弱、粗与细、曲与直以及迅疾与轻缓等不同的感觉,它所引发出的视觉联想耐人寻味。我着力将行书、草书及隶书的线条弹性运用于焦墨的写生创作中,使充盈着生命活力、富有动感的骨法用笔,融入笔墨的表现之中,拓宽和延伸笔墨本身的跳跃所带来的视觉张力和精神空间。

焦墨之法自古有之,但近现代还属黄宾虹的笔墨为成功范例,他将焦墨独立出来,完全通过笔法的变化来呈现画面的远近层次和境界,而张仃又推进了一大步。时至今天,我从帖学的

行草书和隶书的笔法运用上挑战自我,有意将焦墨山水的远近层次处理得更加贴切,画中的韵味更加十足,有别于现代其他艺术家的风格与笔法,只注重近景、中景的表现,而远景的处理则流于含糊不清,流于空泛和雷同。

西方绘画中的具象素描强调造型的整体性和塑造感,往前走过了头,就是僵化和死板;而东方绘画特别是中国绘画的意象表现若是过头后就会缺少真正意义上的造型功夫而显得软弱无力或散乱无章。借鉴和学习别人的长处有别于崇洋媚外。李可染先生借西画素描之长,融入自己描绘景致的整体表现之法更为严谨和生动。他注重对于绘画中笔墨构成的研究与运用,调动主观因素在画面中的主导作用,善于将客观上过度流于自然的散乱景物,重新组合和概括为主观的心中之景,提升成为既新又美的图画,这是检验是否有锐意创新能力的试金石。

重视在画面中的整体观察和塑造,力求做到“远看取其势,近看取其质”。运笔施墨中着眼于“大处着眼,小处入手”的法则,高度关注既有对大局的把握控制,又有对小节的细致刻画。在收放自如的创作过程中信笔挥写既有人间烟火气息,又有超凡脱俗的自然世界。焦墨创作中不应局限于西方的焦点透视之法,而应将中国式的散点透视灵活运用于其中,由我自由发挥,构图便会更加新奇和宏阔。

中国文化的魅力就在于自古至今漫长历史中各门类艺术形式的互相补充,在兼容并蓄中备显有容乃大的万千气象。诗情画意的体现是中国画家应有的一种潜质和能力,否则,没有诗性和思想性,只求绘画本身的单一追求就是索然无味的匠人所为。我在2014年写过一首名为《山水之君》的古体诗,释放出我迷恋于山水之间的一种心态和情怀,诗中有云:

山风带雨洗君心,

望向浮云万壑深。

纵是水流无尽处,

一舟划过影沉沉。

一个人恰如浪花中的一滴水,汇入大海,便会拥有无尽的波涛;若是登山望远,还可以“山高人为峰”。纵然是一叶小舟,我亦可掌握前进的方向,也会留下奋斗者的身影。

宋代苏东坡曾说:“君子可以寓意于物,而不可以留意于物。”寓意于物的含义是指使物心化,使之客观为主观化,求其心中之物的和谐与统一;留意于物,则是为物所役、所困,成为自然物象的奴隶,停留于对客观事物的僵化刻画中。

清代郑板桥曾云:“胸中之竹,并不是眼中之竹也。因而磨墨展纸,落笔倏作变相,手中之竹,又不是胸中之竹也。总之,意在笔先者,定则也。”此言表达了从眼中之竹到胸中之竹,又从胸中之竹到手中之竹的主客观关系的转变过程,论述了中国画所特有的“意象”表现之美的属性和关键特征。

焦墨画虽然只有单一的色调,运笔中容易流于干枯和凝重,但我们只要注重在用笔中将轻与重所传递出的情感变化丰富起来,注入一种抒情性,它的诗情画意同样也会显露出来。或许随着笔墨所呈现的秘境或禅意更使人进入一种妙不可言的境界之中……

焦墨问道,定会有许多的问题和答案,这将有待于以艺术为宗教,勇于实践、敢于创新和担当的探索者来回馈众人的期待。

2015年1月27日写于北京西郊

王界山,1963年3月生于山东省青州市。系中国美术家协会理事,北京美术家协会副主席。

先后毕业于解放军艺术学院、首都师范大学。现为中国美术家协会理事、北京美术家协会副主席、全军美术家高级职称评审委员、国家一级美术师、清华大学美术学院山水画高级研修班导师、北京大学中国画导师工作室高级研修班导师、原空军政治工作部文艺创作室副主任、曾为第六次、第七次、第八次、第九次全国美术家代表大会代表,第八次、第十次全国文学艺术界联合会代表。曾获第三届北京中青年文艺工作者“德艺双馨奖”、全军文化艺术工作先进个人。作品《金秋无闲人》《天地之间》入选第八届、第九届全国美术展览,多次参加全军、全国性美术展览,并有作品获奖。多幅作品被国内外众多博物馆、美术馆收藏。

【责任编辑:admin】

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国书画家影像网的立场,也不代表中国书画家影像网的价值判断。

上一篇:大师(小说)

下一篇:中国书画家影像网:汉隶《王舍人碑》