《张猛龙碑》字的结构特征是“斜画紧结”,所谓“斜画”,并非是将笔画故意写斜,而是笔势服务于结构,因字赋形整体向右上倾。点画如切金断玉、结构欹正相生,构成了《张猛龙碑》精神飞动的天成之美。以“斜画紧结”的结构为轴心,或体高尤耸,或由方变纵,或由方变扁,或反结异态,或持重端正等。下面将这些变化结构变化举例分析。

本方自变

如碑中的“乾”和“白”这两个字基本上属于正方。一般容易写得刻板,这类字的细微之变是方正的灵魂,要从用笔的矛盾中求平和,寓奇崛于平正之中。

“乾”字左半部上竖靠左,下竖靠右,使之有错落,还有倾斜的险势。右半部相对比较平正,上面的短撇由撇为竖,下面“乙”部变成直折,尽量耸高,加强擎力。从整个字看,左下角的长横与短竖和右上角的短小密集点画有着一种内在的凝聚力,富有沉实感。密中寓空灵,疏处见元气,一.种生机跃然纸上。

“白"字主要是通过用笔的变化使原本平正的字活起来。第一撇就以“短平快"突出精神,继而左竖凝重,这就调节了其他几处的方笔,方而不刻板。撇和横折都有方雄之感;中间的一横可称为点睛之笔,其一是以圆笔为之,使全字更见浑穆。其二是两端留白,使之顿生空灵之感。

错落合宜

《张猛龙碑》中“坚”和“节”这两个字在结体上有显著的参差错落的特点。错落而不乱,错落而有节,错落而生妙,在其形式背后是严格的有序空间。可以说是有法中的无法,细细品味,真是别有番情趣在其间。

“坚”字的“臣”部首先写得很庄重、稳健,用笔也沉实,以起到稳住全字的作用。笔锋一转,“又”部写得那么灵峭,将左部尽力挤小,几乎要粘在“臣”上,从情趣上和“臣”形成强烈的反差。而右边的捺笔又异军突起,直伸出去,其神翩留欲飞。紧接着是下边的“土”部,其左边写得厚重,既和“臣”部浑然一体,又不乏地裁之势。相反右边写得比较灵动,笔收意犹存,使右下角的空白给人以无尽的遐想。同时又有种向上的冲击力,将“又”挤得几乎没有容身之地,欲飞则不能,因有“臣”的关照,于是在这样的矛盾中亦求得和谐。总观全字如一架天平,左重右轻,右边的力量把左边托起来,那重量的不平均所形成的视觉效果之美是意味深长的。这平衡之中的不平衡,正是平正之中见奇崛。

“节”字“艹”部写得平正,随之正面写得高耸并将横画向右上方倾斜,且展左敛右,把这部分的险势推向极致。特别是右竖画和提画写得相当圆浑,两画相交处更显凝重,似有一种内含的碰撞力在此爆发,给人以雄浑的力量感。而右下角的紧接前者的力点,少了前者的庄重意态,而更多的是轻松活泼的趣味,最后竖笔略呈左弧,一方面加强了同左面的偎依关系,另一方面更显活泼。最后收笔力量内含,把全字托起。全字奇崛险峻,又化险为夷,各有气象,气宇轩昂,使人为之一振。

反结之法

“烟”“姬”“侪"这三个字是反结异态的典型,这类少数反结安排的字,在《张猛龙碑》的主体结构和以方为扁的匠心经营中起着挑起矛盾又平和矛盾的作用,呈现种个性美,这种个性美给共性美赋予了无穷的生命力。“烟”“姬”字按常规是左边小,右边大,可它反而结之。“侪”字应是上小下长或各占一半,它又反而上大下小,小得几乎没了位置,偏旁更靠边站了,简直不可思议,这种反结的结构给人们的视觉产生了一种逆反的舒服感,觉得它更自然,更天真,更可爱。

在此,我不禁重温包世臣的一句话:“北碑字有定法而多出之自在。”此乃千真万确。

. . .

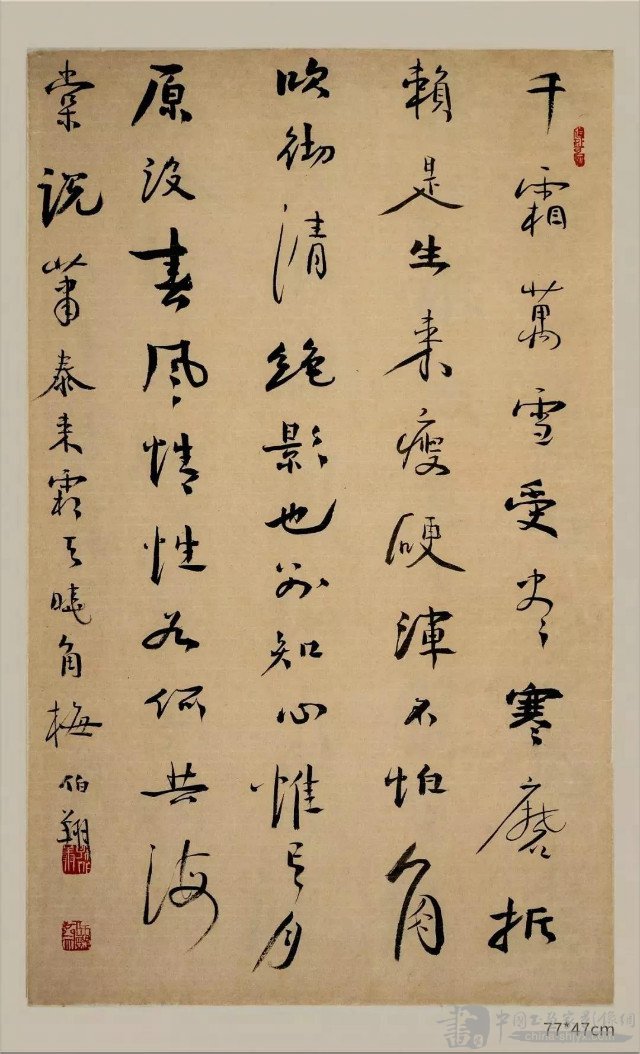

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。