笔者看来,民国书法乃碑学之余章。“余章绕梁”的代表书家是于右任。他标领了那个时代,也标识了碑学时代的终结。然而,文化又是不断赓续,不断涵化、传承的,言其“终结”则是就其大势而言,而不是“断言”。

于右任而后,尤其近三十年书法运动勃兴,书法进入到后碑学时代。人们开始了对碑学的反思,并以极大的兴趣与心力投身到寻找“心灵自由”的抒写方式,因此,便有了新一轮“帖学”的兴旺。

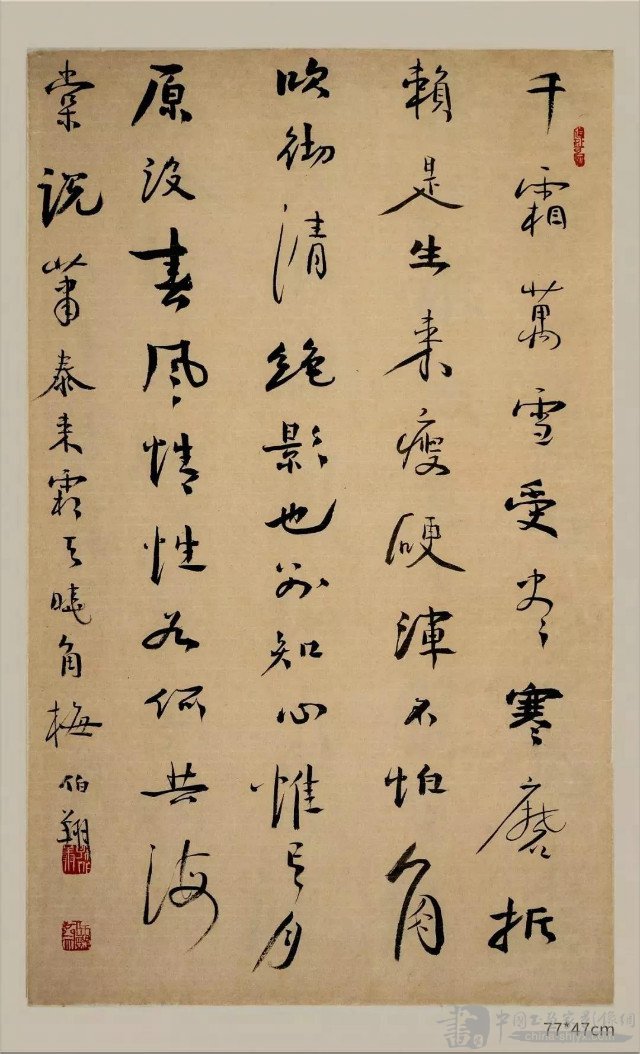

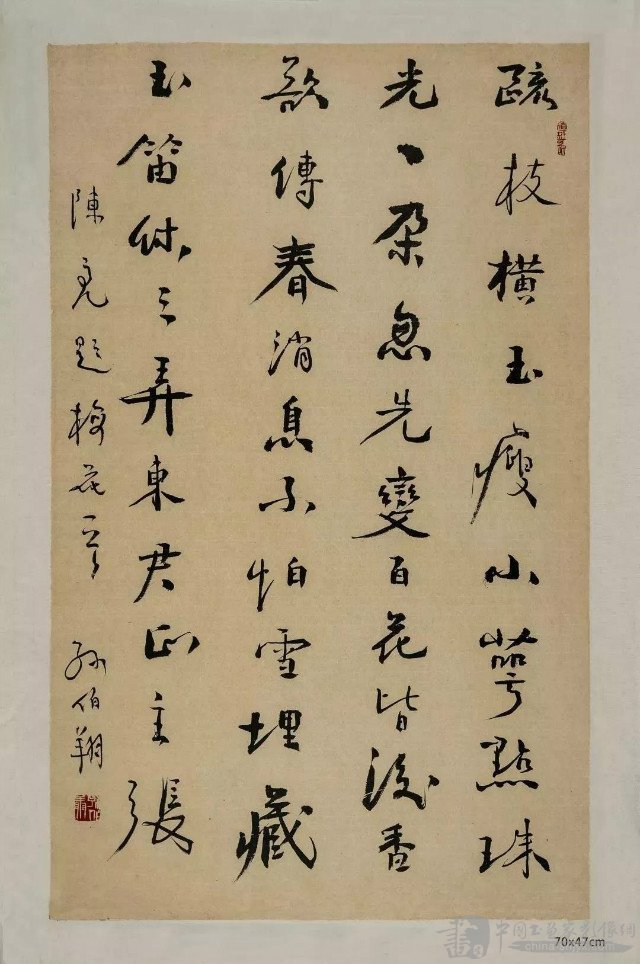

然而碑学并没有式微,当代书家摒弃了碑帖对立的“二元”论思维,越来越呈现碑帖互融、含纳、“逆向借鉴”的态势。师帖者得碑学的正大阳刚,师碑者取帖学的清丽温润,从而使正大与浪漫成为交响。在此期间,碑学大家孙伯翔成为这一时代这一脉书法的代表人物而享誉书坛,这是有目共睹的。因此,观照现当代书法而无视于孙伯翔的书法实践及其贡献,恐怕是不可能的。

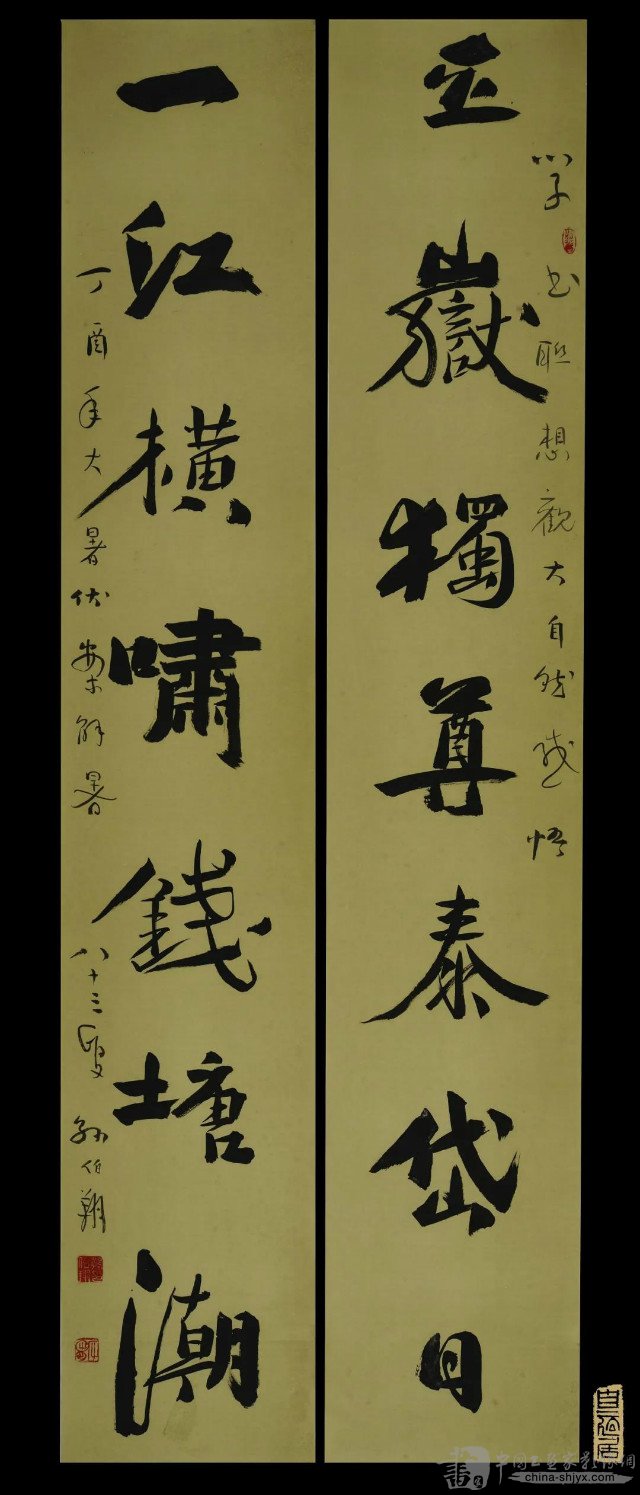

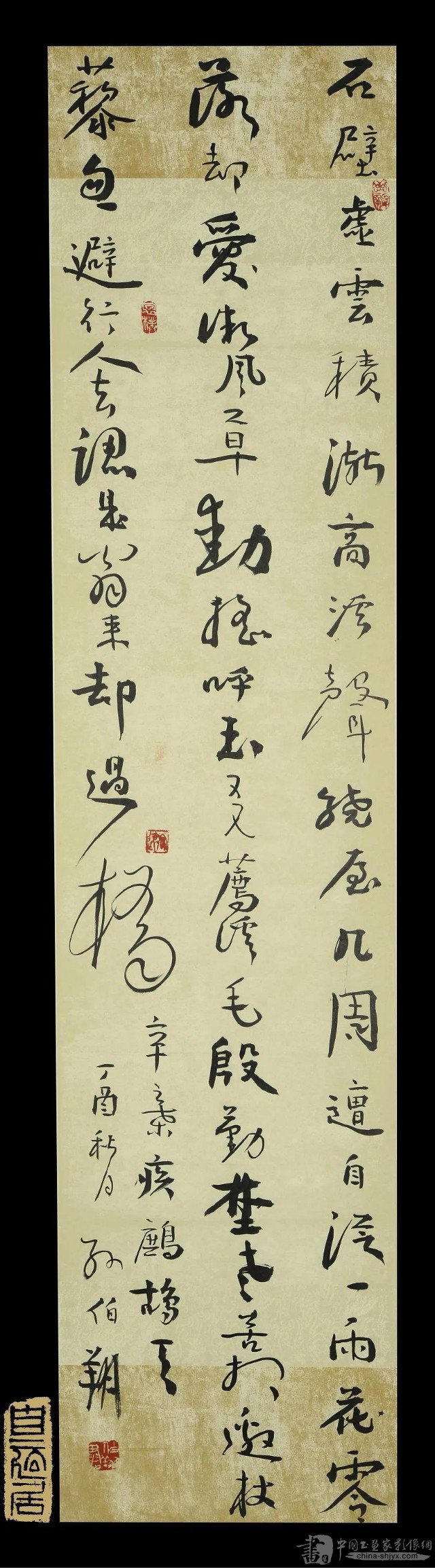

观摩孙伯翔近作,我以为正大气象与浪漫情怀是最初最直接的感受。所谓“正大气象”,是一种意象性表述。正,曰方。方正是固本。大,是势大,是“充实而有光辉之谓大”。余多次申述,所谓大,是指大气象、大格局而非“形”之大者,亦非“笔墨”之“大”。所以,书法以正大为上品,当是无疑的。

在中国哲学中,正大又是与刚正相联系的。“天行健,君子以自强不息”,这是中国人的文化精神。古往今来,没有任何一位中国的书画家不以“力能扛鼎”、力透纸背为用笔之要,正如荆浩所言:“生死刚正谓之骨。”这是民族精神与品格在书写中的反映与折射。孙伯翔追寻的正是这种审美理想。他在其作品中曾挥写“正大气象乃中华民族之汉魂也”,可以一证。

孙伯翔实现“正大”一途,既有书法取势的方正,亦在用笔的方正。他将方正作为表达审美理想的形式构成并通过笔法来实现,既是技术诉求,又是文化诉求。这奠定了他书法面目的基本格局。应该说,孙伯翔的这种鲜明的碑版风格,是他在长期的临池训练中所形成的扎实笔墨能力和对书法传统的体悟的结果,是对北碑书法形式的敏感领悟与创造自我形式语言方面积极探索的共同成果。

“浪漫”是西方人的说法,国人则以“天真烂漫”言之。李泽厚在论述孔子“游于艺”成为“乐”思想时指出,所谓“游于艺”,是对于与物质技能有关的一切训练要有熟练掌握,包含着对自然合规律性的了解和运用,这是产生自由感的基础。从技术层面看孙伯翔师碑艺术,这个“游”是达到了的。

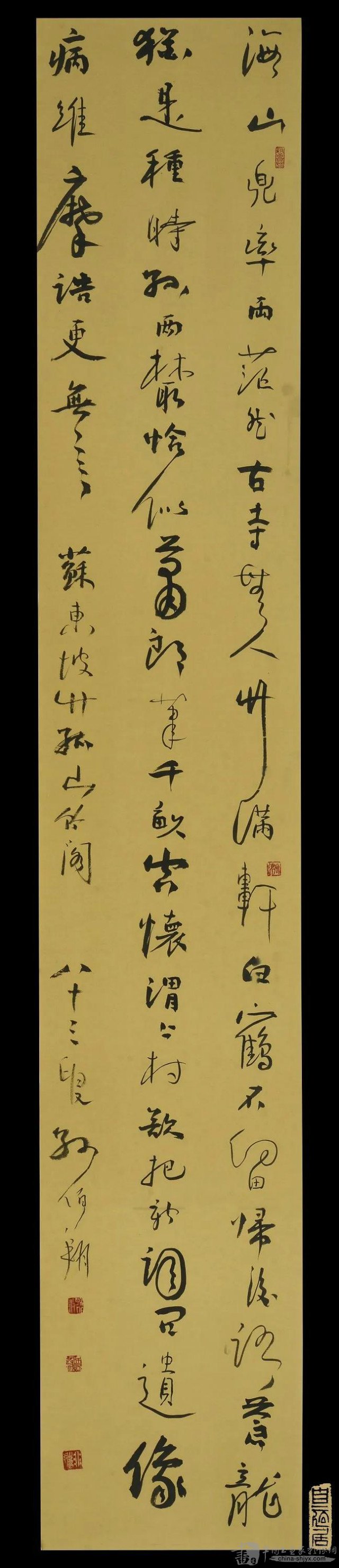

譬如临《始平公造像记》,一般地认为,这是一个单调、平面近于美术字的文化样本,要用毛笔的“一画”来表现,要么伤于粗砺,要么难于“活脱”,要么流于造作。这也是师法北碑谨严方整一脉最难解决的问题。然而,孙伯翔以其几十年如一日的磨砺打造,终成正果。并以此为出发点,在篆、隶、楷、行诸体中来往自由地穿梭嬉戏,挥霍方圆,振迅天真,点画朗润,吞吐明示着一股淋漓酣畅的浑朴元气,时而如钟鼎坐堂,时而又如老夫携孙,在方严端庄之间,偶有闲漫,活脱了意境,且有着一种太阳底下懒洋洋的闲适。这种从容自若,正是我所形容的“浪漫情怀”。以碑的面貌、帖的情意入书,正是书法由技入道的途径,是诗意在书法中的会通与释放。

在书法上如何做到“会通”,拜读孙伯翔先生书法近作,这方面留给我们的启示与经验,是一笔宝贵的精神财富,值得深入研究、分析和探讨。

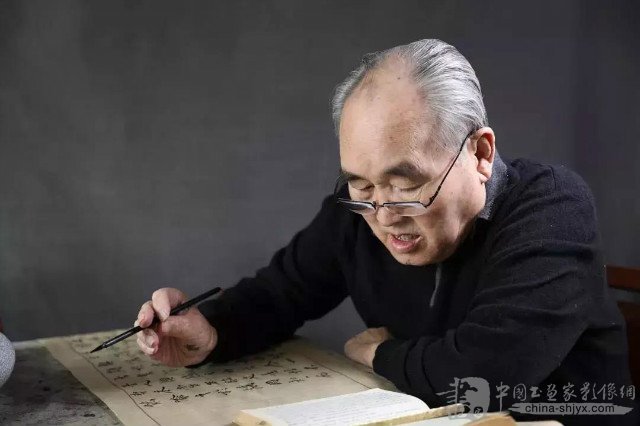

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。