不怨天,不尤人,下学而上达,知我者其天乎?——《论语·宪问》。朱熹注:“此但自言其反己自修,循序渐进耳。”

在书法里学序问题非常重要,第一个要选择一个好的样板。看好了,再征求老师的意见。老师跟老师的意见都不一样,所以首先你自己得有主见,这就是我选的对象。之后再注意观察,先取形、后取神。

我主张尽量得先写“像”。但是有人说要百分之百的像,这句话,我打问号,我觉得也不可能。因为古人是古人,你是你,两个人的心境、想法,多少都会有差异。我觉得郑板桥那句话可以用上,“十分学七要抛三”。但首先得把“形”勾好,“形”不出来,“神”也就无从谈起。

一幅作品形质是躯壳、性情是灵魂,无形质哪来的性情?习书之始要形质在前,性情在后,待掌握了形质之后就要性情在前了。颜真卿若没《颜家庙》、《颜勤礼》、《自书告身》等楷书精作,他再有国恨家仇也写不出《祭侄稿》这样的千古绝唱之作。形质从古而取,性情应时而生。你是否将每一根线都能表达到变化起伏且独立完美,这完美是你多年的修炼而自然的流露,是“虚实相生”,即所谓“动辄合度”,此时的点与画既是法,也是情。

回忆我自己学书的历程,我是从唐楷入手的。我觉得这样的路子正,是可行的,所以我也这样教学生。那么从别的书体开始是否可以呢?现在我也改变了我以前的看法,不能太绝对。根据每个人的条件不同从何处入手都可以,不过要明白孙虔礼所说的先学平正、后而险绝、再复归平正、最后贯通的道理,因为他是根据自然道理而得出这一结论的。

开始写的时候要注意一个问题,要搞清楚你这一辈子的主要发展方向是什么?大伙都知道,我是写方笔为主,也可以说,是从《始平公》起家的。从《始平公》起家,一个是我自个儿选的,自个儿认识到的,另外是我的老师指点我的,他说要把《始平公》写的像钢打的、铁铸的,他是这么给我定位的。

开始写《始平公》,先把心境放平,心无旁骛,没有其他,只有写字。字的灵魂就是墨线,结体美是第二位的。书画的点线其质如钢筋,或如木棒,或如铁块,或如石块,千万不要似棉团、似麻披,更不要像稻草。

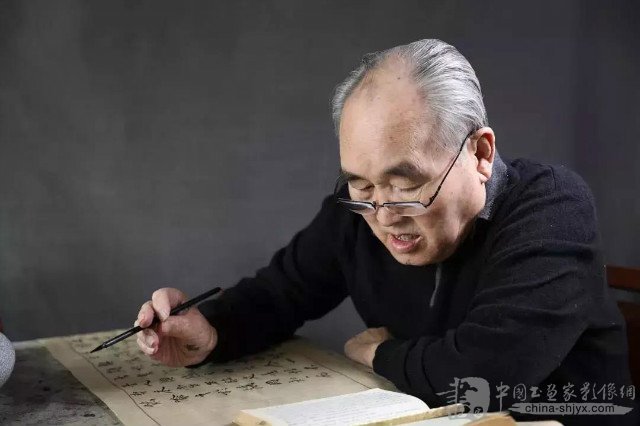

开始写的时候,有一个情况,一定要“薄”。现在有人说孙伯翔是写魏碑的,孙伯翔写魏碑写得很活,这是褒奖我,当然我的方向也是这样。你把它写死了,不是你的目的。你把它写特别像了,也不是目的,你必须从“薄”到“厚”,从“死”提“活”,这需要时间。一年不成用两年,两年不成用三年。说实话,我从四十岁开始,今年我八十六岁,几乎我的方笔的东西就没有落过。在这个过程中,我现在的想法跟以前不一样了,以前如果说是“挥纸如土”,而现在写字,首先得对得起这片纸,现在是“惜纸如金”了。

现在印刷技术非常发达,各地书局影印各种碑帖范本,其质量优劣不一,要择优而取。但是我有这样的认识,影印本不如以前珂罗版,珂罗版不如拓本,拓本不如全拓片,拓片不如原石。

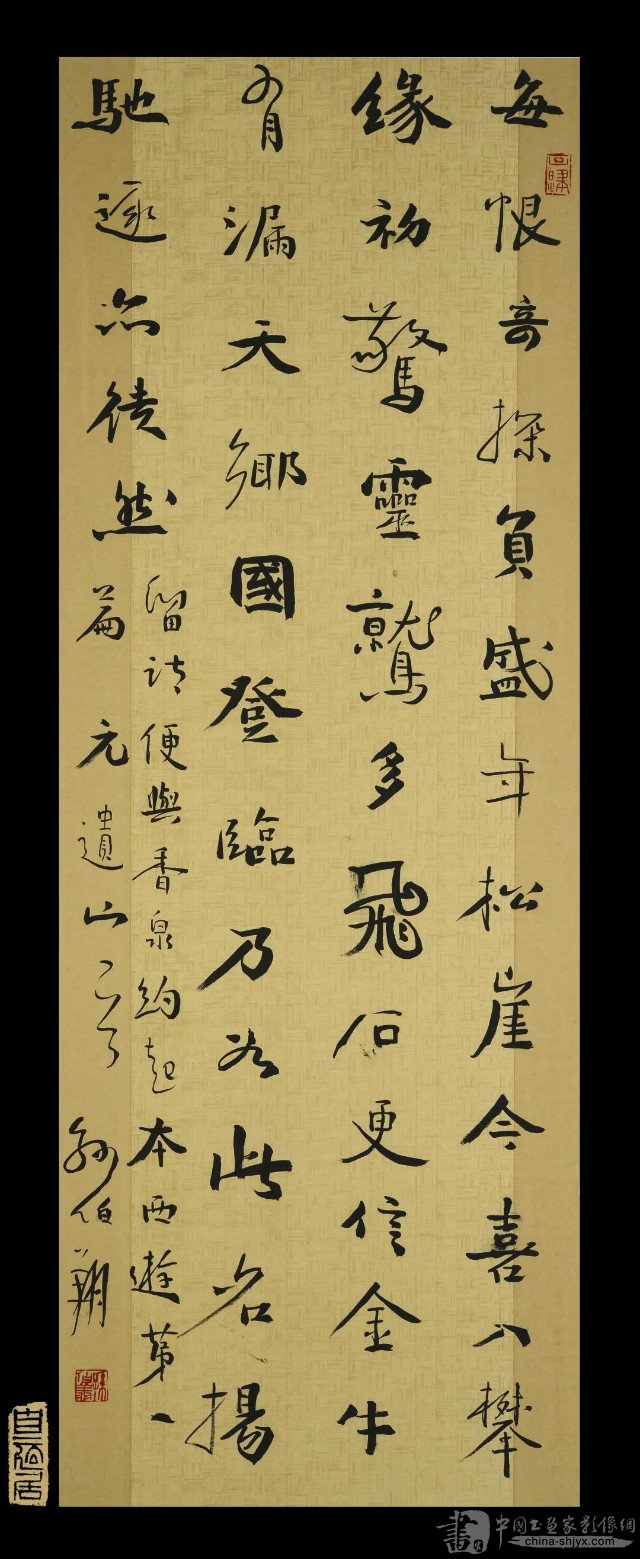

我是写北碑的,在临写龙门造像和云峰山刻石上下了多年的笨功夫,尤其是在方笔上更多一些,因此对刀与笔多了些肤浅的认识。我认为传世的方笔魏碑有其明显的镌刀盺起成分,不可泯除,但其形神主要是当时书家所为,欲得方,必得厚,方能积雄。形态易得,质感难求,刻工只能得其表,无法得其质,无法得其厚,无法得其神。如果魏碑石刻是刻工所为,那么,云峰山石刻又怎么能解释呢?无名的小造像、小墓志确实是以刀代笔,我们不能作为法来学习,但是它们当中有一种自然的天趣,给人们一种朴实无华的美感,不能取法,但可取意。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

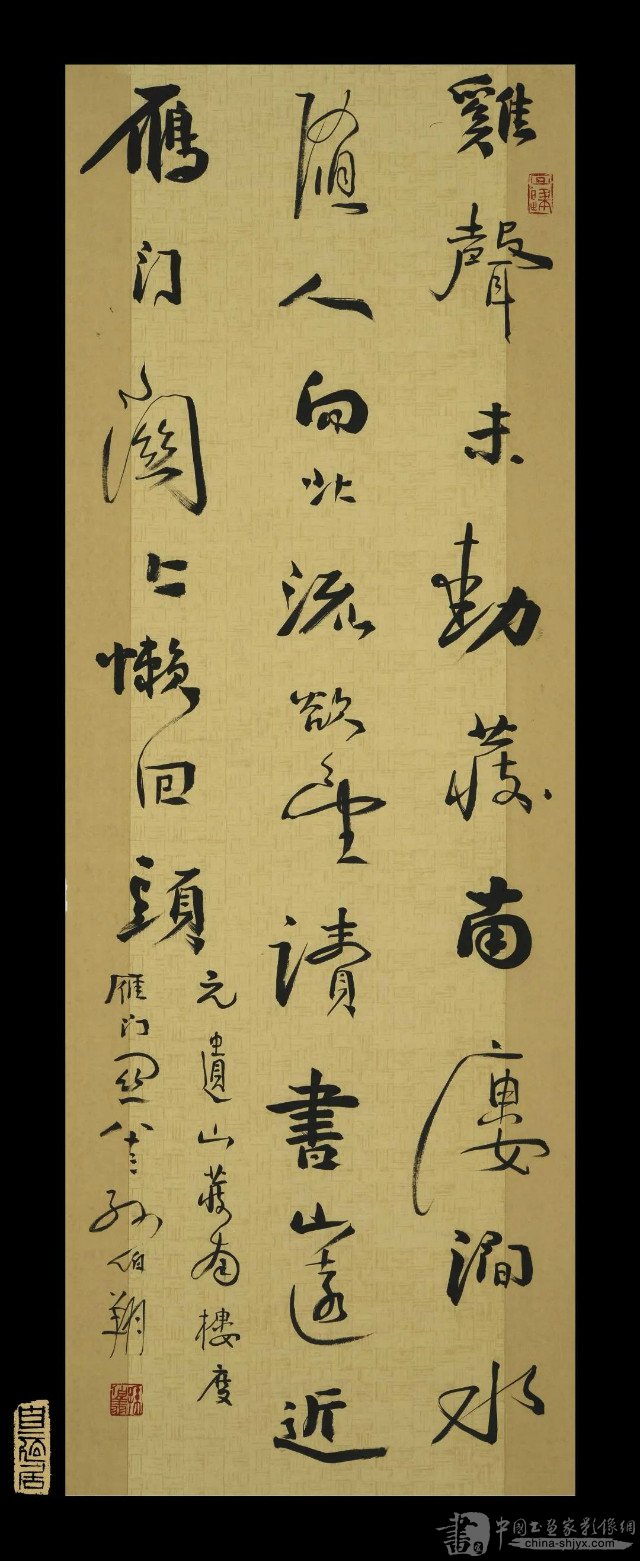

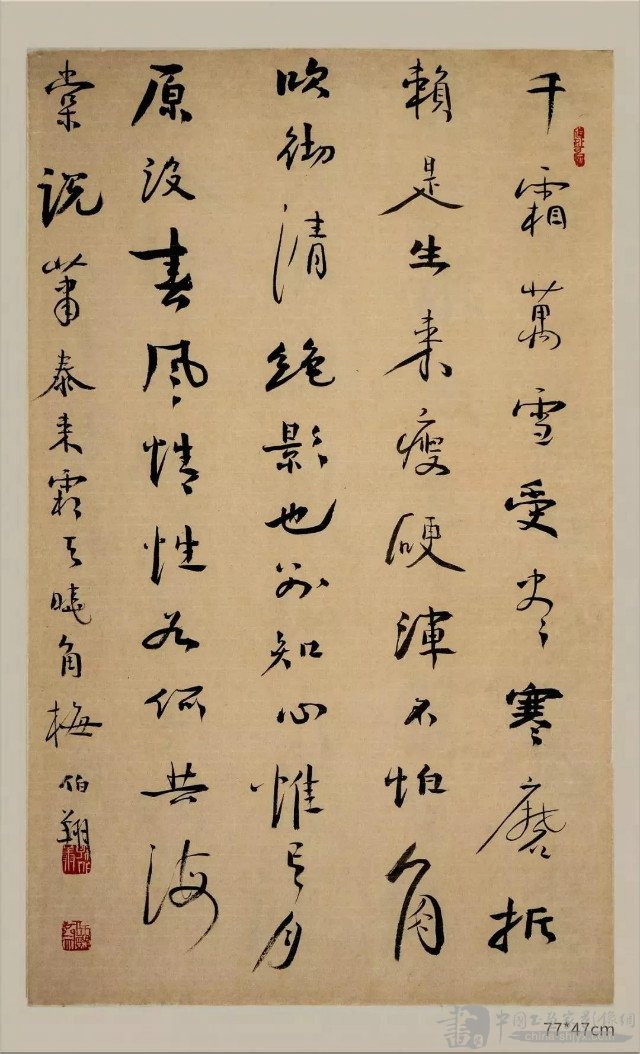

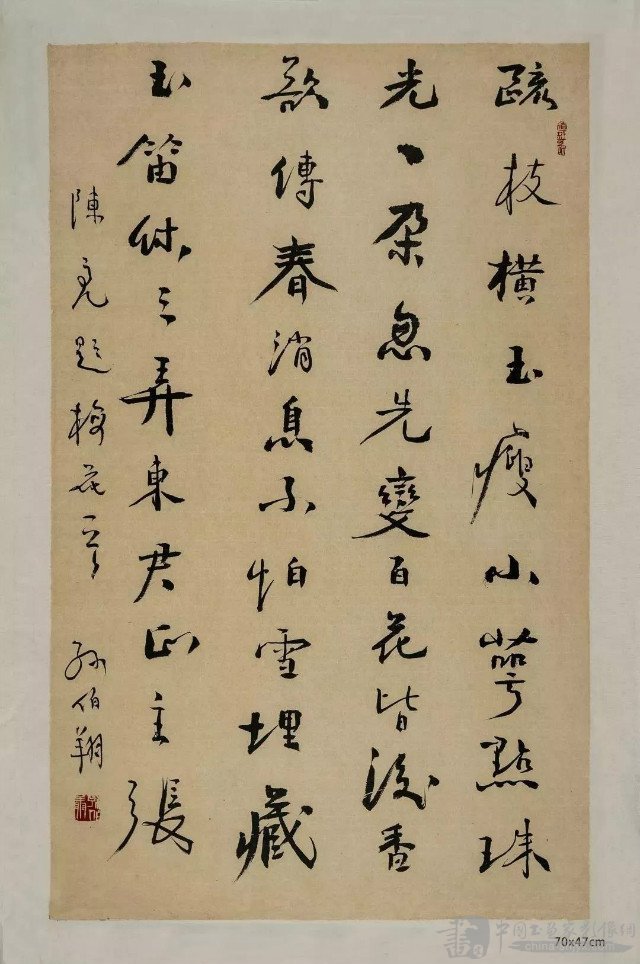

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

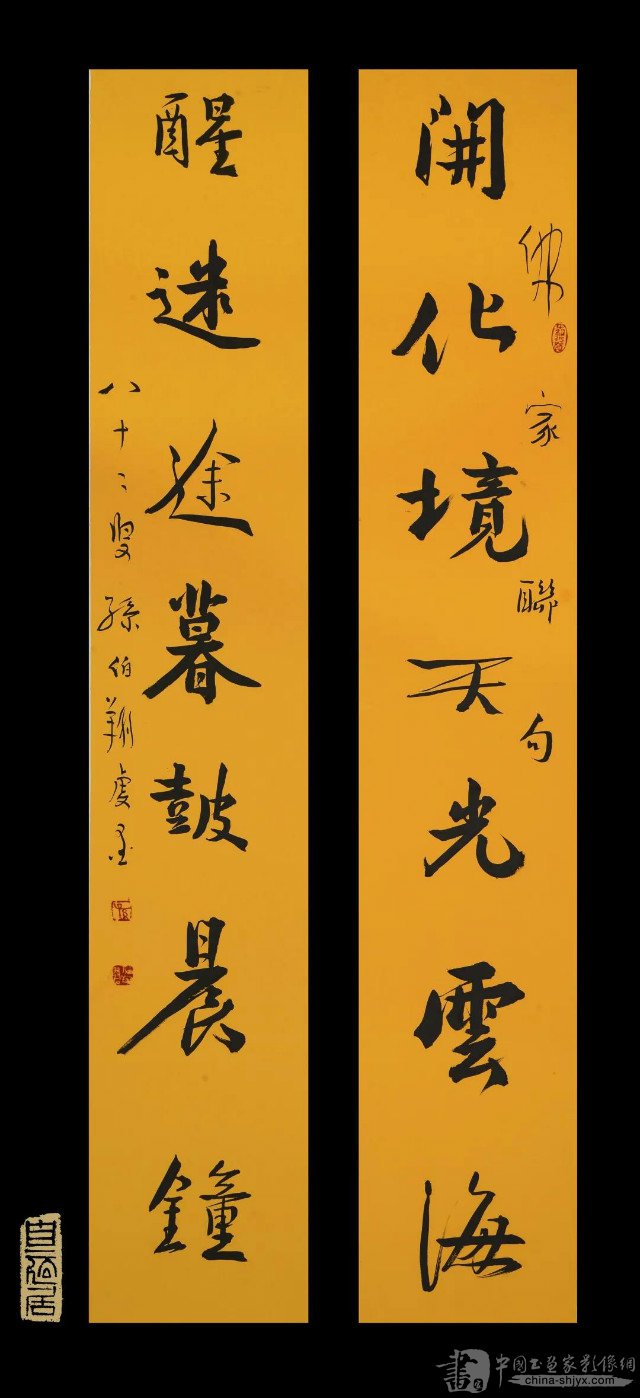

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。