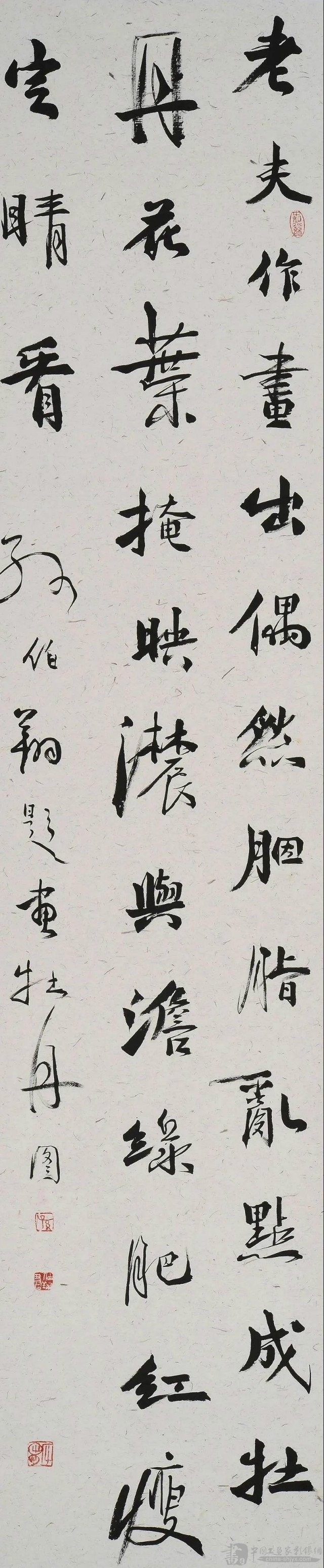

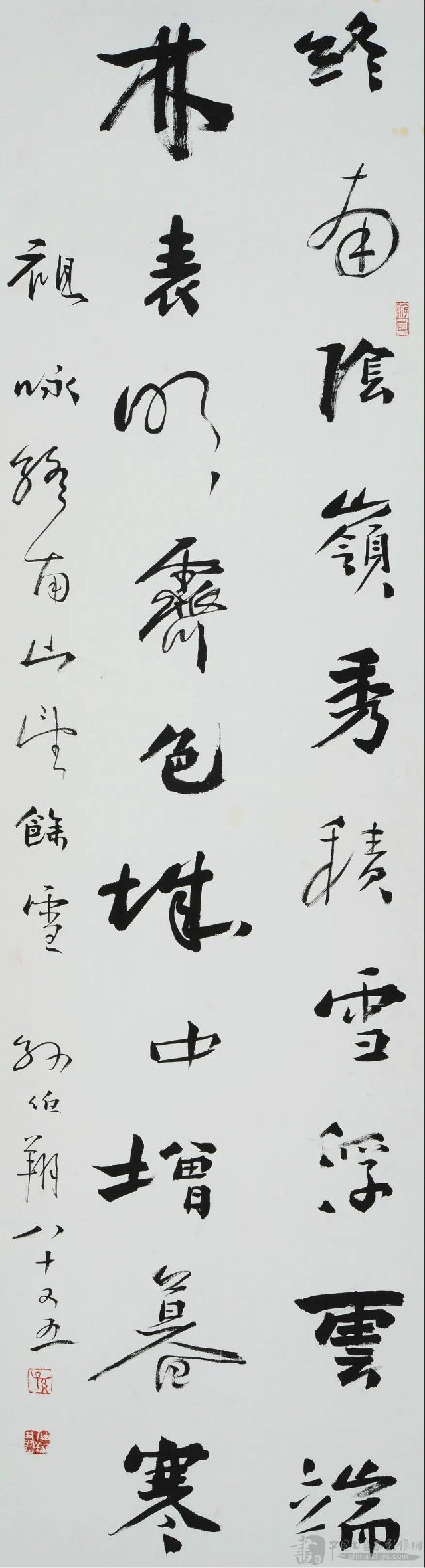

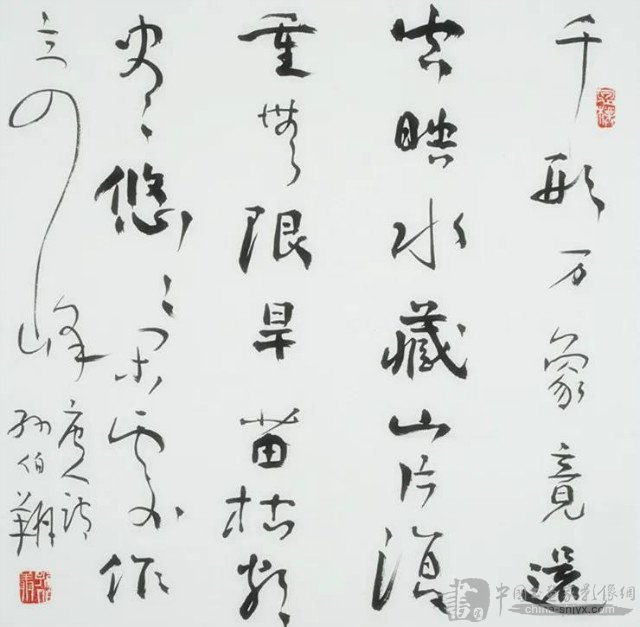

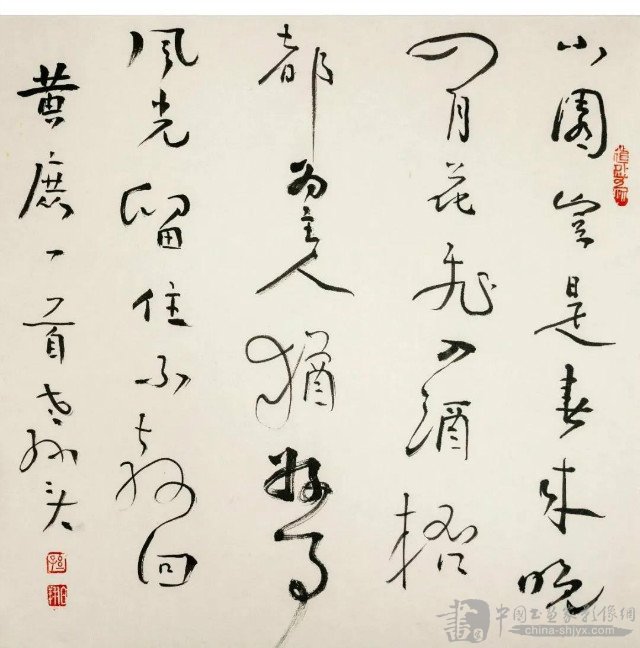

从上世纪80年代以来,孙伯翔先生的书法,就为我们展示了一个不同于他人的“这一个”美学境界:不仅充满阳刚之气,而且充满博大之气和沉静之气。

中国文化自发端阶段开始,就把倡导阳刚之气放在一个重要位置。秦汉以后大多数朝代都积极推崇充满阳刚之气的作品,从而形成了那个时代的主旋律。其中,以汉、唐最为突出。在汉唐,无论何种艺术,都把对阳刚之气的追求当作首选目标。

上世纪90年代,美术界和书法界曾有陈传席、周俊杰先生倡导阳刚之气,倡导正大气象,在他们看来,只有如此,才符合我们当今社会的文化发展态势。与陈、周同时,以书法创作为主的孙伯翔先生,也积极站到了推崇阳刚之气的立场、对当时书坛存在的阳刚之气不足之现象予以针砭,“当今书坛太缺乏阳刚之气”,正缘于他的内心与创作实践都是以阳刚之气为最高美学追求的。

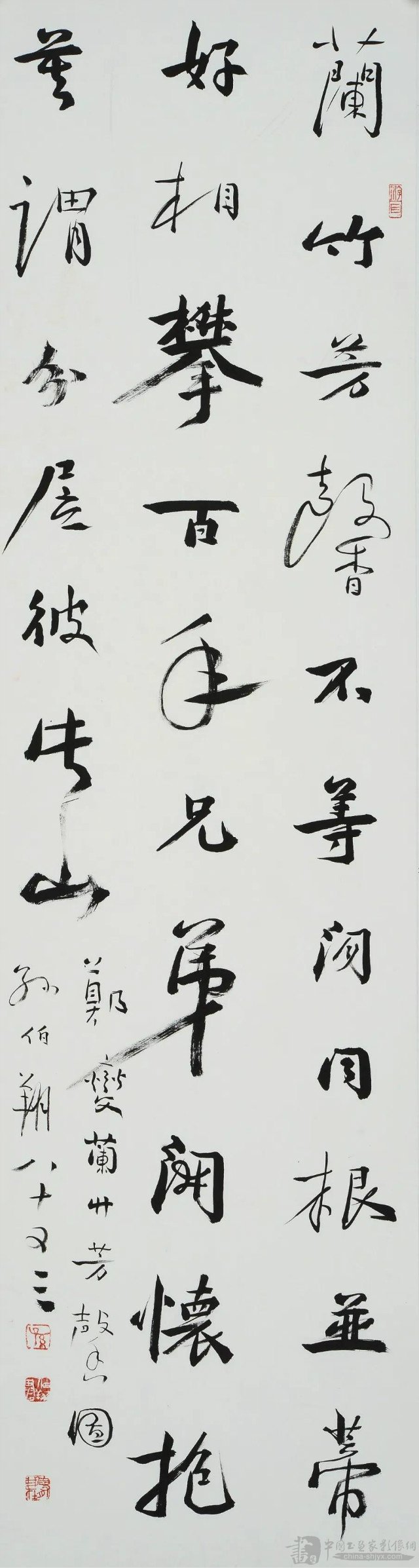

孙伯翔书法中的阳刚之气,从外在感知来说,并不困难。无论在展厅中观看孙伯翔的作品,还是在报刊、作品集中赏读孙伯翔的作品,你都会被一股扑面而来的阳刚之气所震慑。

孙伯翔书法的美学境界,还向我们展示了一种博大之气,当你观赏孙伯翔的书法时,你的心胸会随之豁然,向无限敞放开来,而绝不会有小巧、局促之感。之所以有这样的效果,我想,是与孙伯翔对异类书法的尊重分不开的。

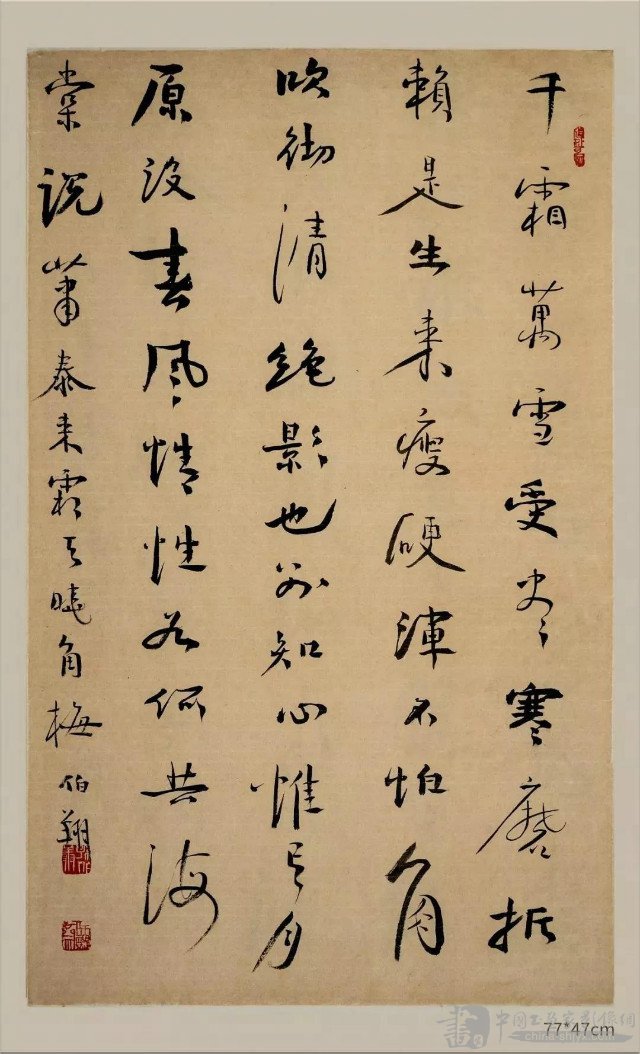

我们知道,孙伯翔师承对象为北碑,确立自身的书法体格也属北碑一系,他是一个地地道道的碑派书家,姜寿田曾称之为“北碑巨匠”,可谓“虽不中亦不远矣”。具有博大、开阔胸怀的孙伯翔却能在重点学碑的前提下,注重对帖的吸收。于是,我们看孙伯翔书法,看不到多少碑的野气与拙气,而只见碑的背后时常会流溢出股股清气和雅气。也就是说,孙伯翔笔下的碑书对“原始”的北碑,进行了现代提纯,给予了“文人化”审美情趣的浸润。

沉静之气在孙伯翔书法中也有着非常明显的体现。所谓沉静之气,用前引孙伯翔本人的话来说,也可以叫“清凉之气”。但在“清凉之气”以外,还有让人不能漠视的“凝重之气”,是谓“沉”也。沉静之气,在观者看来是种感觉,与那种浮躁之气或火燥之气相对立。在读孙伯翔的书法时,心情会随之“安静”“沉稳”下来,只醉心那独到的寂然无尘的空明境界,从而在精神上得到一种彻底的“休闲”。

说孙伯翔书法的沉静之气是对道家美学境界的体悟与实践,理由在于,道家美学以静为主,认为世界上的一切在本质上都是静的。孙伯翔不是美学家,他没有用文字写下自己对道家美学的神往,但他的慧心让他在不自觉的实践中贴近了道家美学境界,这也许可称之为“无心插柳柳成阴”吧!

在当代,绝大部分人都执着于对名与利的追求。这种世俗的追求,如果适度的话,也不失为“进取”的另一种表现,但稍一过分,就显得庸俗而藐小了。不仅如此,更严重的后果,还会因此而影响自己的书法美学追求,别指望获取孙伯翔书法中的沉静之气了。

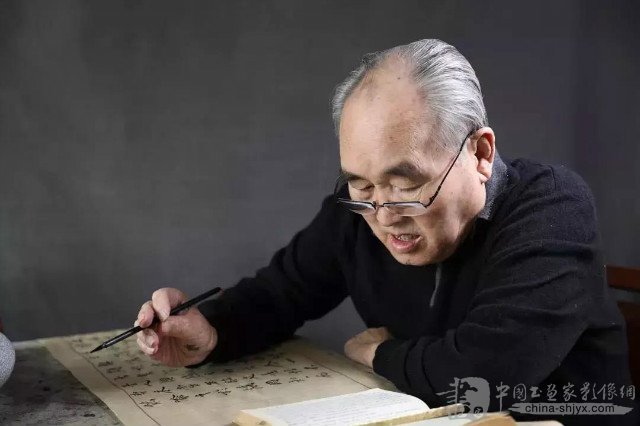

孙伯翔作为一位布衣书法家,没有什么闪光的头衔,他从不在意这些,他把自己的全部精力都用于营构他的书法境界了,唯如此,才可进人目前这样的沉静之境。火气没有,躁气没有,靠的正是对种种世俗功名利禄的超脱。孙伯翔本在《学书随感录》道出了他的心声:“学书也好,作书也罢,始终保持种平静的心态最为重要,不为名所左,不为利所右。特别是现在的年轻人千万不要为参加某个大展人选或获奖而喜,也不要为落选而懊恨,更不要逐迫时风。此生无所求,只为爱此道足矣。”

孙伯翔是一位书法家,更是位中国传统美学境界的向往者与攀登者,他在七十余年的艰苦实践中,一边膺服 “天行健,君子以自强不息” 的儒家理念,为自己的书法注人了阳刚之气;一边又皈依佛家理念和道家理念,尊重异类,超脱尘俗,保持宁静心态,而最终为自己的书法注入了难得的博大之气和沉静之气。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

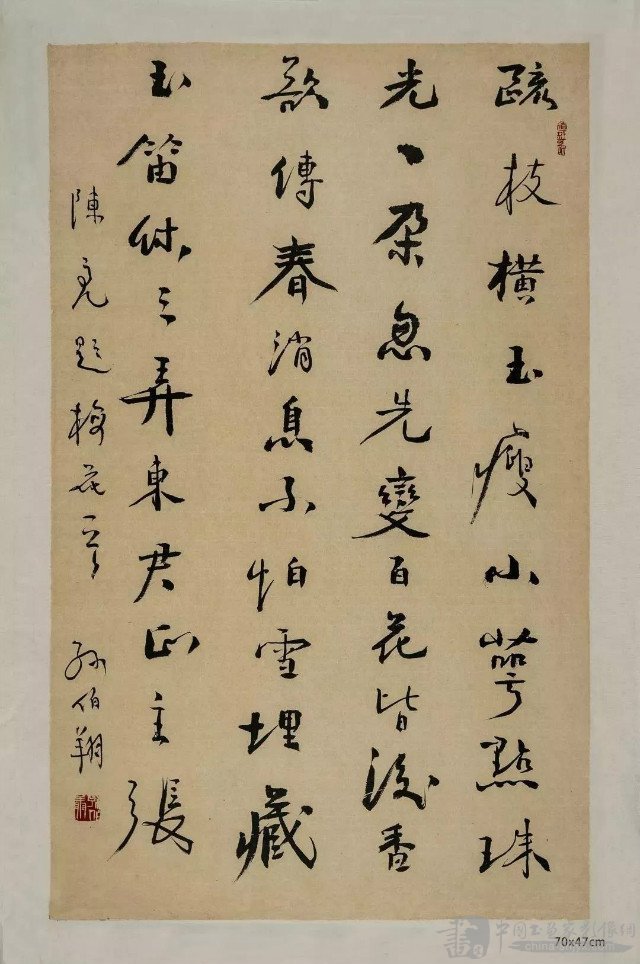

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。