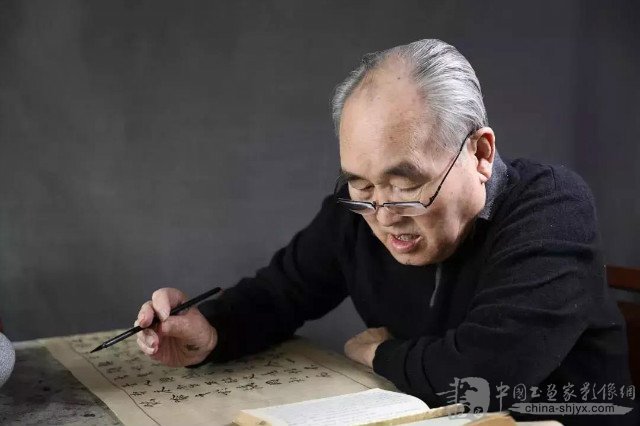

我跟从孙伯翔先生求艺以来,每次谒见都受益良多,孙先生那深入浅出充满睿智的言语,可谓道尽人生真谛,书画妙理,更加之时常得见其耄耋之年依然笔耕不辍的身姿,敬仰之情与日俱增。

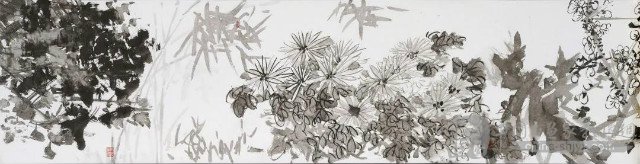

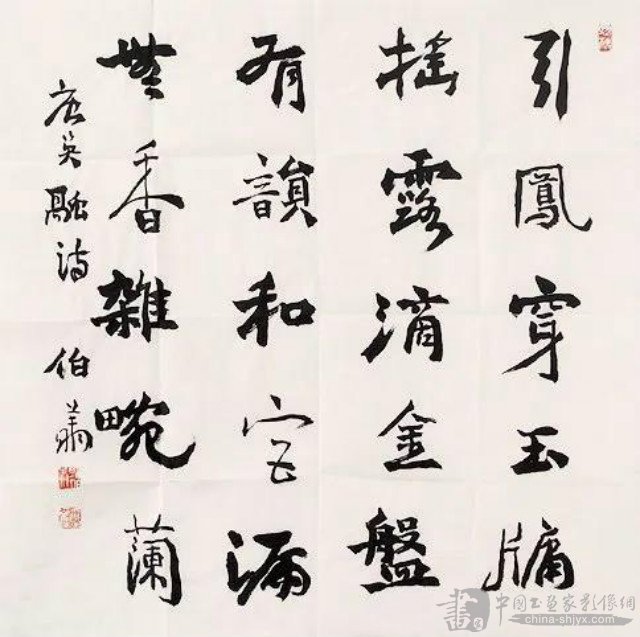

(书画长卷局部)

一天我应伯翔师召唤,再次来到孙府聆听教诲。进门后即见老师正在门侧旁那张狭小的餐桌兼书案前伏案挥毫。伯翔师如此高龄,创作精力却那样的旺盛,反观我等晚辈,又有什么理由为自己的不努力不思进取寻找借口呢。

展现在面前的那一幅幅充满生活情趣活泼清新的绘画,着实让我不禁拍案称绝。孙先生涉及绘事应是在古稀年后,但其起点高悟性强,更加之那非常人所能企及的书法功底,甫一亮相便不同凡响。说到老先生现在所企及的绘画高度,则不能不提及其中一件约二十米的书画合壁长卷。

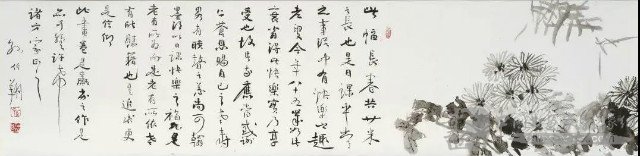

(书画长卷局部)

当展开画卷时,眼前顿然呈现的是一派迷离苍茫的笔线墨痕,那般的离披又是那般的富有视觉冲击力。真可谓墨气纸色精彩动人,纵横变化发于毫端,奥妙绝伦有不可形容之势。

“当其下手风雨快,笔所未到气已吞”,冲出画面的这种豪迈之气,实在让人难以相信这是出自年过八旬况且还拖着病体的老人之笔下。若再想到这件十数米巨制是在宽不过二尺的饭桌上完成的,又能有哪个人不感到由衷的钦佩呢!

(书画长卷局部)

近些年来随着社会普遍审美理想中对优美文雅风尚追求的日益彰显,当下花鸟画坛又出现了一些因过分讲求平和淡雅恬静飘逸韵致,进而导致画面呈现出柔弱苍白阴盛阳衰的现象。但是,伯翔师却始终能够以过人的睿智和笔墨把控能力,分寸感极强地徘徊在壮美与优美之间,时而引领时代风尚时而矫正流行缺憾,这件长卷就是明证。

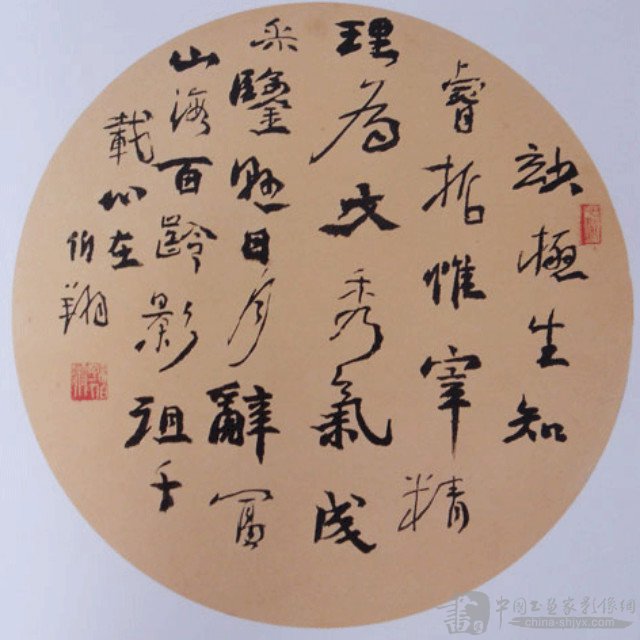

(书画长卷局部)

书画相勾连之处,不仅在技法层面,在风格的塑造与气韵的养成上也是互为因果相得益彰的。这固然有两个艺术样式间所存在的审美共性使然的要素,作者深谙个中妙理的主动追求也是使之然的重要推力。伯翔师通了古今法,明察书画理,彻底打通了书画间的藩篱,构建了一个奇妙无比的书画共生体。

书画本是连理枝,书画兼善的巨匠名家也代不乏人,人们对孙伯翔先生为当今书坛巨匠已成共识,随着时间的推移,也必将会有越来越多的识者认知其于画坛所处的高标地位,对此我笃信不疑。

(书画长卷局部)

此幅书画长卷共22米,创作时间2017年。

文|喻建十

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。