创新是什么?忽然一个载体,或者一个形态出现了,这叫创。在旧有的事物上有新发展,这不叫创新,而是出新。对一个词的解释往往有两种可能,一种是自己的理解,一种是真正的词义。两者之间的距离,足可彰显中华文化的独特魅力。

老年人的生活、老年人的兴趣,老年人最想干的事情,都适合我干。第一,我的生活是不闲的;第二,我的身心是不累的。我现在不能说是日落而息,但是仍然可以说是日出而作。每天吃完早点我就开始干活,这不叫创作。我也不喜欢创新这个词。

现在文学艺术家都喜欢说创新。我为什么对这两个字不感兴趣?我认为创是从来没有的。忽然一个载体,或者一个形态出现了,这叫创。文学艺术,书画这方面没有无本之木、无源之水。我赞同毛泽东的那句话,“推陈出新”。出新是对的,创新是不对的。

人生最大的兴趣就是酷爱,就是信仰、使命。兴趣、酷爱、信仰、使命使你一辈子不荒废。我养生一不狂妄、二不锻炼。我养生的方法是不锻炼、不去锻炼。累了出去放放风,回来工作;累了我看一会儿电视,看电视我也是有所选择的。儿女孝顺、老友交流、弟子往还,这是我每天的活动。除了朋友来就是学生来,要不就是儿女在一块儿说说笑笑,达到一种和谐的气氛。我希望这样的生活能一直持续到我该回去,撒笔闭眼的时候,这是我最好的期盼。

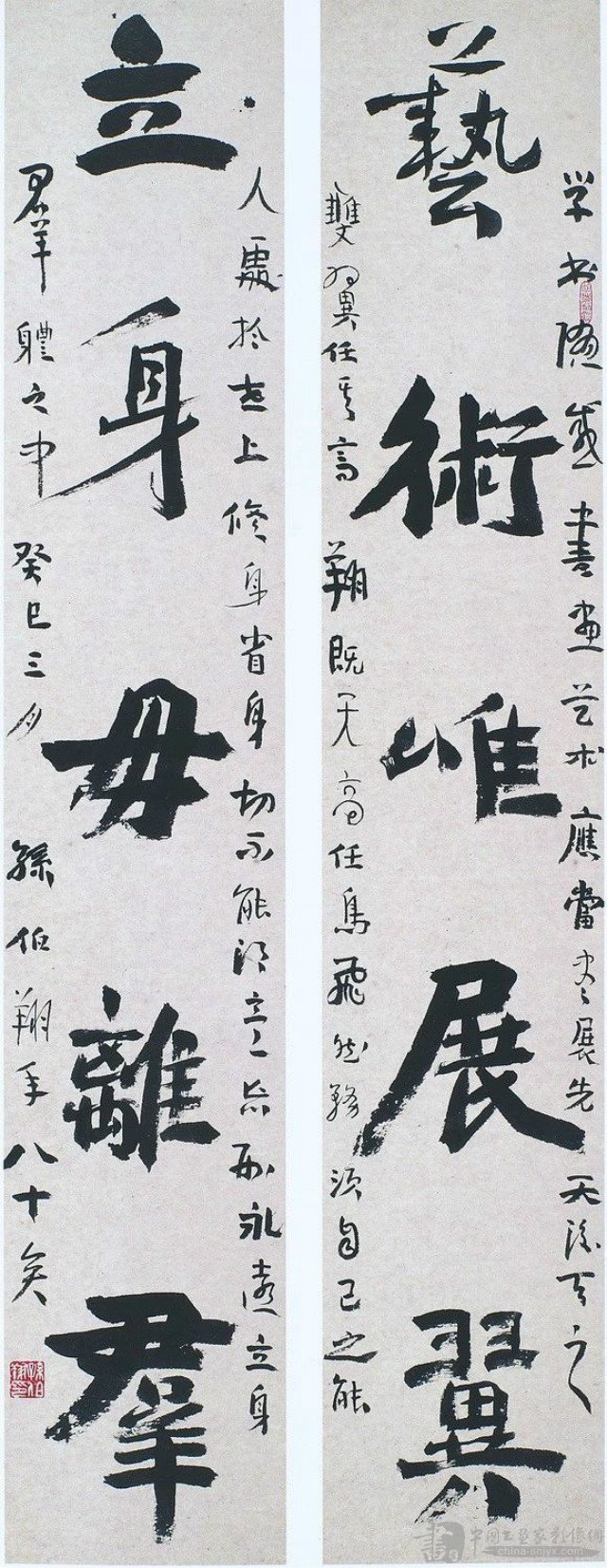

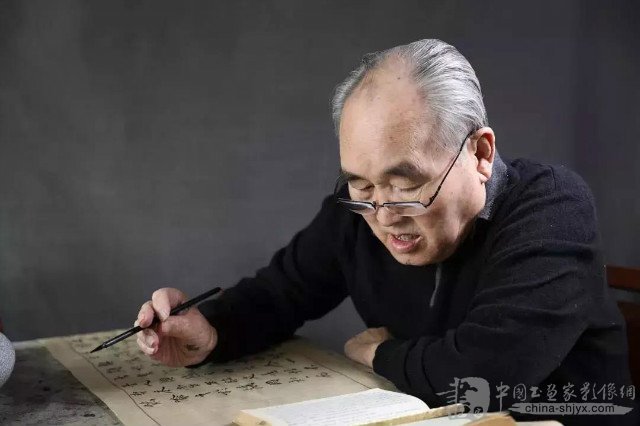

我从小就喜欢书法。你追求的东西一直陪伴着你的一生,你就成功了。这是我生活这么大岁数的体验。从酷爱到有兴趣,从有兴趣到追求,从追求到事业,从事业到安身立命,这是我一生的过程。书法是我一生的追求,最后也是我完成一生的事业。这已经不是我的兴趣了,是我的事业。

学习书法一般都有老师,我也有老师,除了活人的老师外,还有两个不可离开的老师,一个老师是经典,另一个老师是大自然。从经典来说,我们一切的一切都是由经典而来。这种经典让你成年累月,矢志不移,闻鸡起舞,让你把经典的东西成为自己的东西。第二,必须把大自然、社会文化、自然社会现象都包揽在你的眼中。每个字、每个画都看成是生灵、生命。它是有生命力、有语言的,它都是立体的,这就是书法的真谛,也可以叫书法的艺术。离开这个是不行的。所以,悟是第一的,读是第二的,写才是第三的。

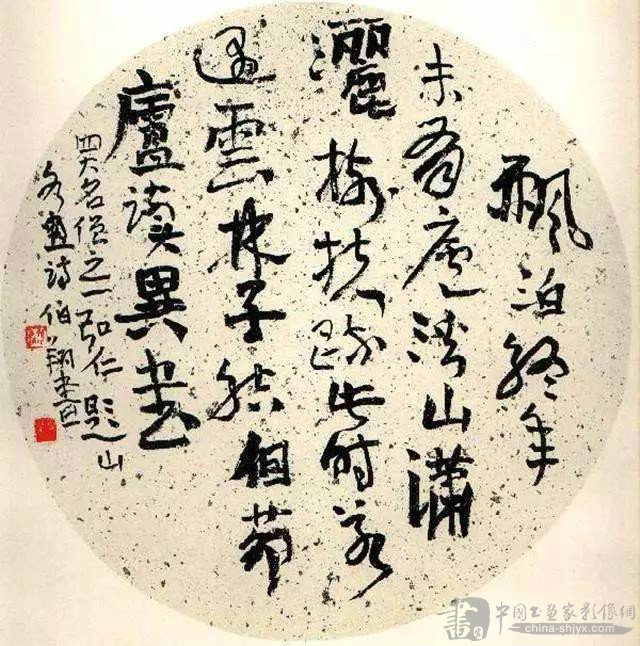

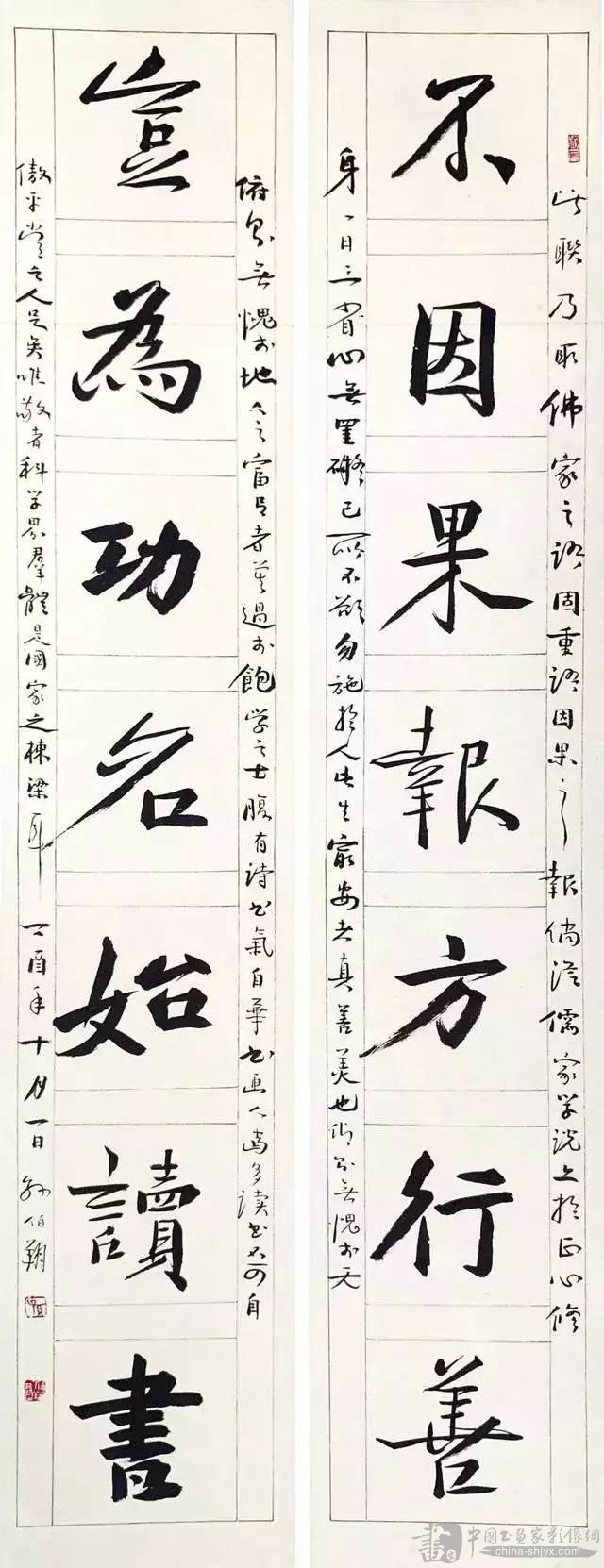

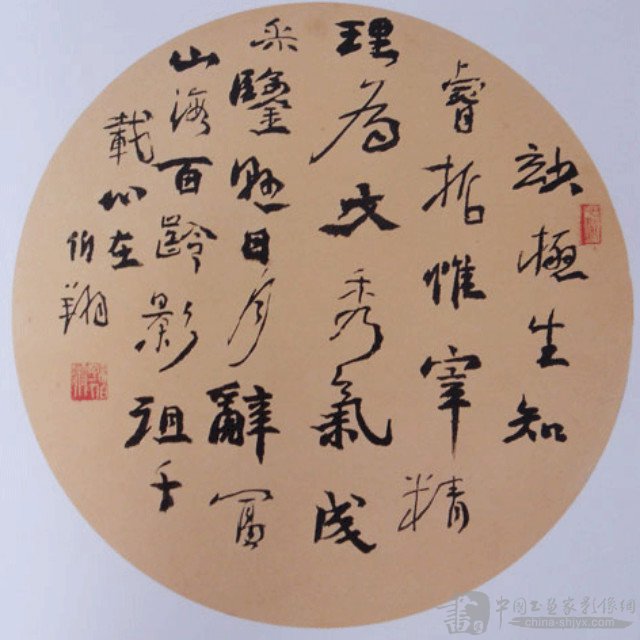

我是写魏碑的,但是随着年龄的增长,只写魏碑是不妥当的。我后来吸收了唐、宋、明、清,特别是宋、明的东西揉进去,使它变成从方正走到方雄,从方雄走到精神飞动,从精神飞动变得温润,从温润走到清凉。这是我学术一生的追求。我最后的目的要把字写的清凉、透彻、玲珑、剔透。

我对中国汉字的酷爱,对书法的挖掘是无休止的。我把书法,特别是魏碑比作一种矿藏,它有取之不尽、用之不竭的瑰宝。任凭你的头脑、灵性去挖掘、去汲取。这是一个人不疲倦的动力和先性。当我写不动的时候,说两句话没气了,我这一生也就结束了。

我这辈子太不容易了。每一个人,每一种行业,略有造诣的人必须有两个条件保障。一个是自身的睿智和聪明,这是从主观上。客观方面也相当重要,客观方面是允许他有活动的空间,有努力的空间,二者合一,他便成功了。我就属于后者。

我年轻时候生活在毛泽东时代,那时不许上大学,不许参军,不许入党,不准提干。但是这种客观环境,这种阴霾的气氛倒给了我一个很好的舒适的小小桃花源,在那个时候不被人发现的小小桃花源。那时我已经工作了,我一到那个地方工作几天之后,入党的机会就被我发现了。但是后来领导找我谈话,说这方面别考虑了,就是因为我的出身问题,把我搁置在门外了。你可以干,但是提拔你、重任你,没戏。就是这样给我的空间。我有我自己很大的仓库作为我的办公室。不是办公室,而是作为我读书、写字的地方,没有人管我。

我修行了整整二十年。每天除了读书就写报。要不就工作,工作就是写大字报,不光写,还得画,画小人。写大字报从不利成了我有利的条件。后来,乾坤扭转,邓小平的政策拯救了我,我可以说从那时才走入国家书坛,才会有我的处女作。我到八十了还在工作。我每天都在工作,如果不写,这一天就活不了。我已经达到了这种痴迷、渴求的地步。

现代,很繁荣,也很热闹,但是这里面不免有一些水分。文化的本身也有一个时代问题,也受了影响。再一个问题,也是中西文化的冲撞。从精神到物质的转换,这是人们没法避免的。书画爱好是寂寞之道,但也是快乐之道。这个快乐是什么?这个寂寞是什么?就是让你这个人心要沉下去,好好地读书,好好地追求艺术的神秘感。追求的道路,没有终止,永远是快乐的,这就是精神的财富。现在变了。为什么?社会观念,直接说,权益观念,再直接说,金钱观念。

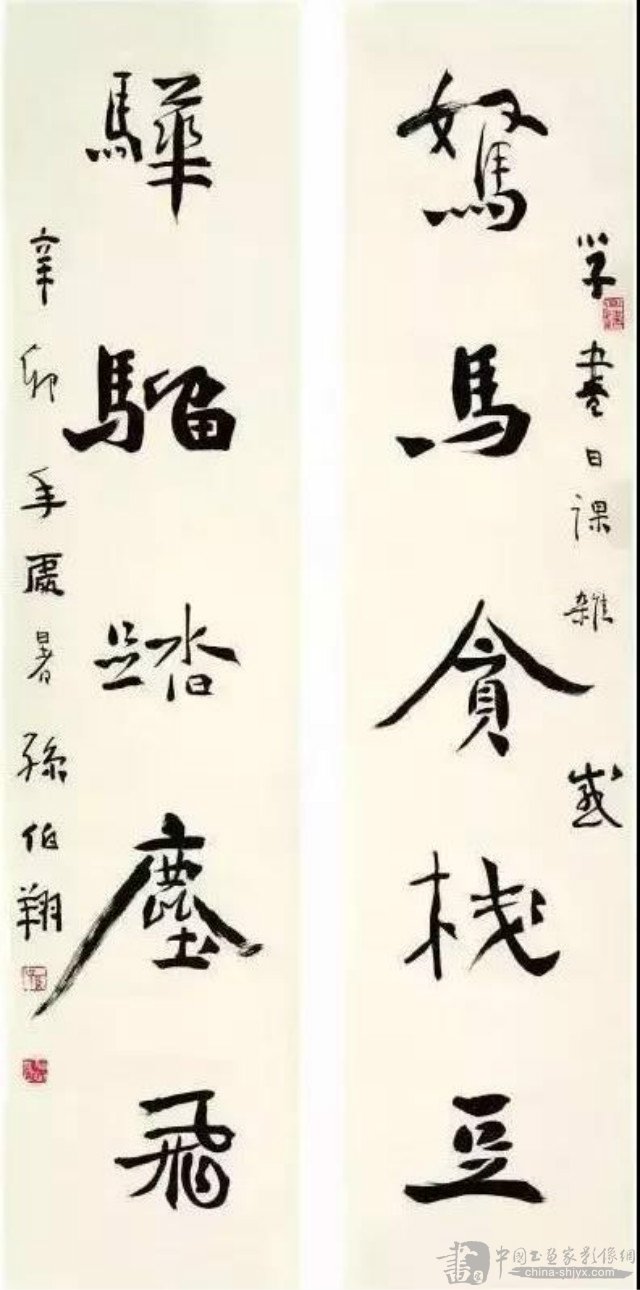

这已经形成一种气侯了,现在还没有办法逆转。但是你不要担忧,也不要说中国书法没有前途。还有一句话:会有有志之士,为了中华民族的正大气象、正大文脉而孜孜以求的。我就讲求做人,人贵风骨,艺写天真,这八个字不可扭转。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

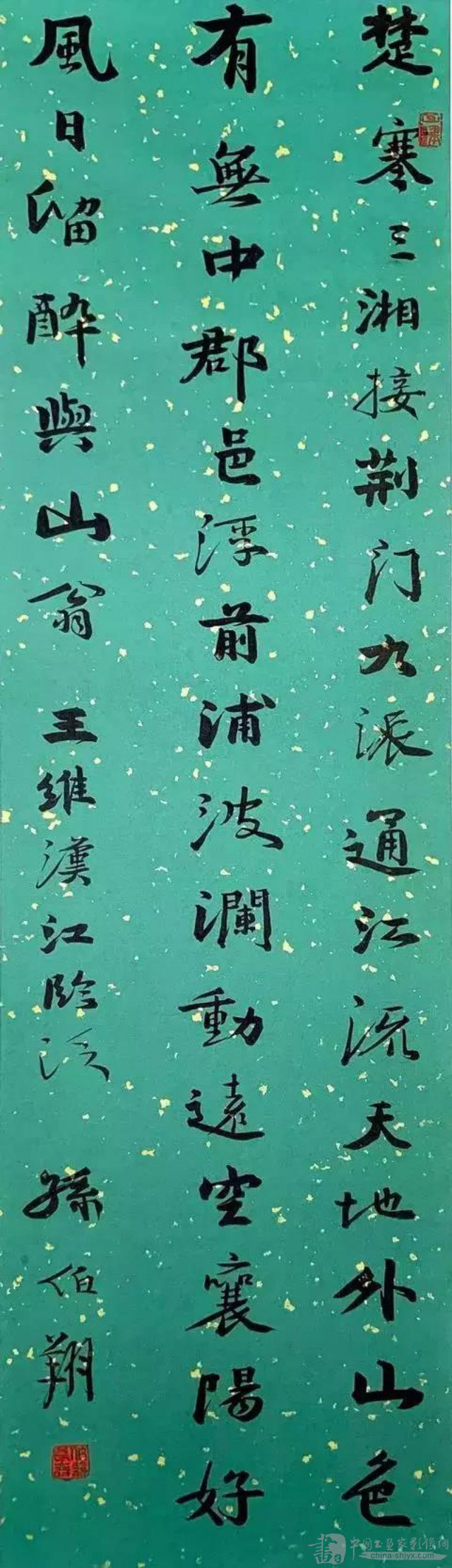

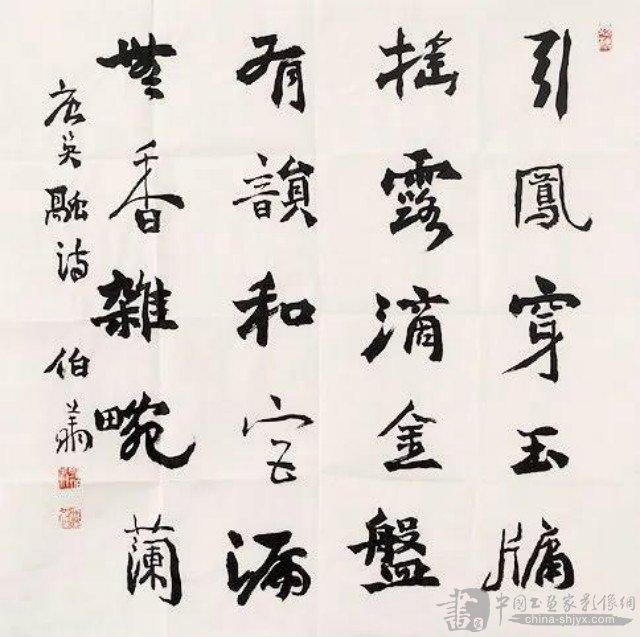

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。