静观陶古焦墨山水,会不知不觉地入画,心境空明,那种岁月静好,山河壮美的出世之感,好像经历一次洗礼,犹如置身山林乡野,餐风露宿,耕种日月。返朴的纯真与高远的境界成为陶古艺术作品的主要体现,是其精神追求的理想之境。见素抱古,简而不凡。

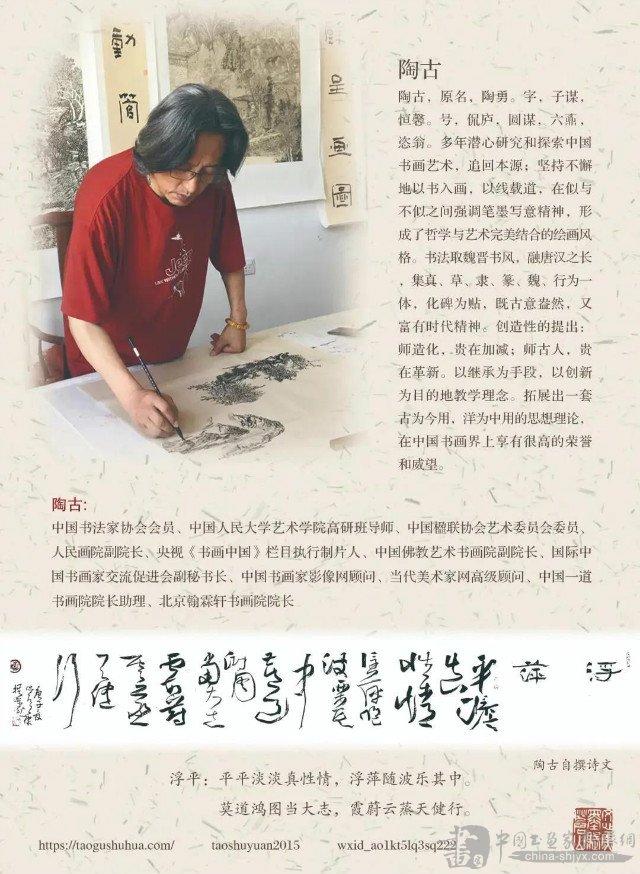

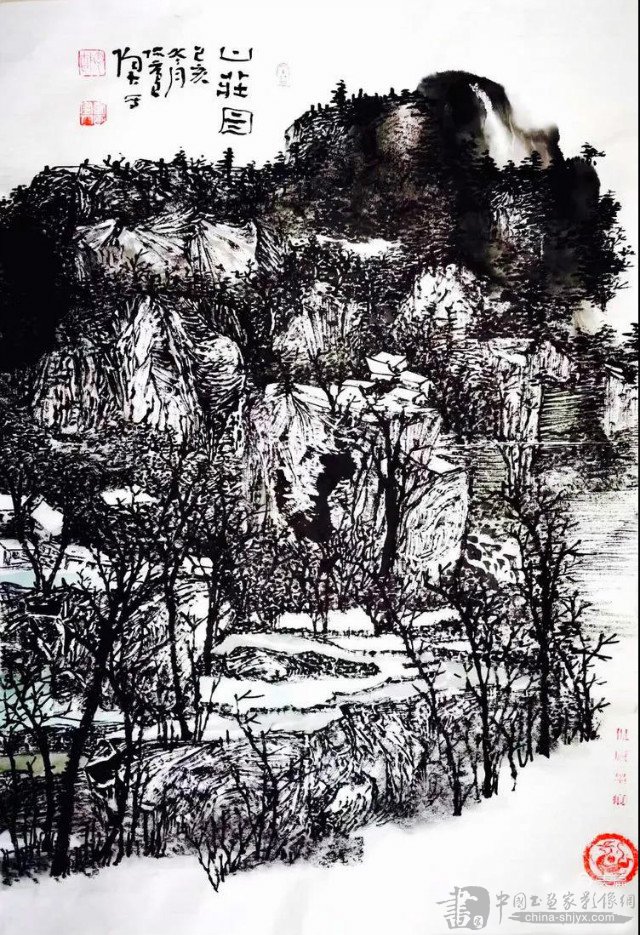

身处杂芜的信息时代,陶古以近乎“疯魔”的状态,隐居北京西山庙堂数载,与自然对话,与神鬼对话,与山水相依,与孤灯相伴,他要把自己剥离开,一个完全献身于艺术的本我,在闭关修行的时间里,笔耕砚田,一只笔,少许墨,乾坤尽显纸端。

以线载道的中国画,最高境界是笔法与墨法的精妙之合,品味一幅好作品,离不开遒筋健骨的笔力和开阖有度的布局,更离不开婀娜潇洒的气韵。

气韵如何而来?顾恺之言其“迁想妙得”耳。先有浮想联翩,再有曼妙之笔。王维之言“凡画山水,意在笔先”,此意既为画者的思想,亦或构思。意与想,皆为心音心相,是画者由眼观至心印的再现,是中国文人画内核的外化。文人画勾勒心象,山是心中的山,水是胸中的水,以形写神,似是而非,先悦己,后示人,乐活于心映,管舞墨遣,书写胸中沟壑。

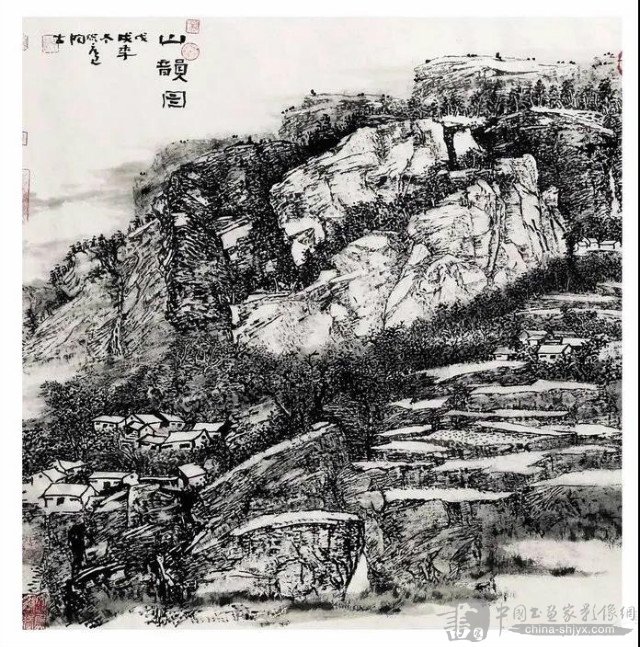

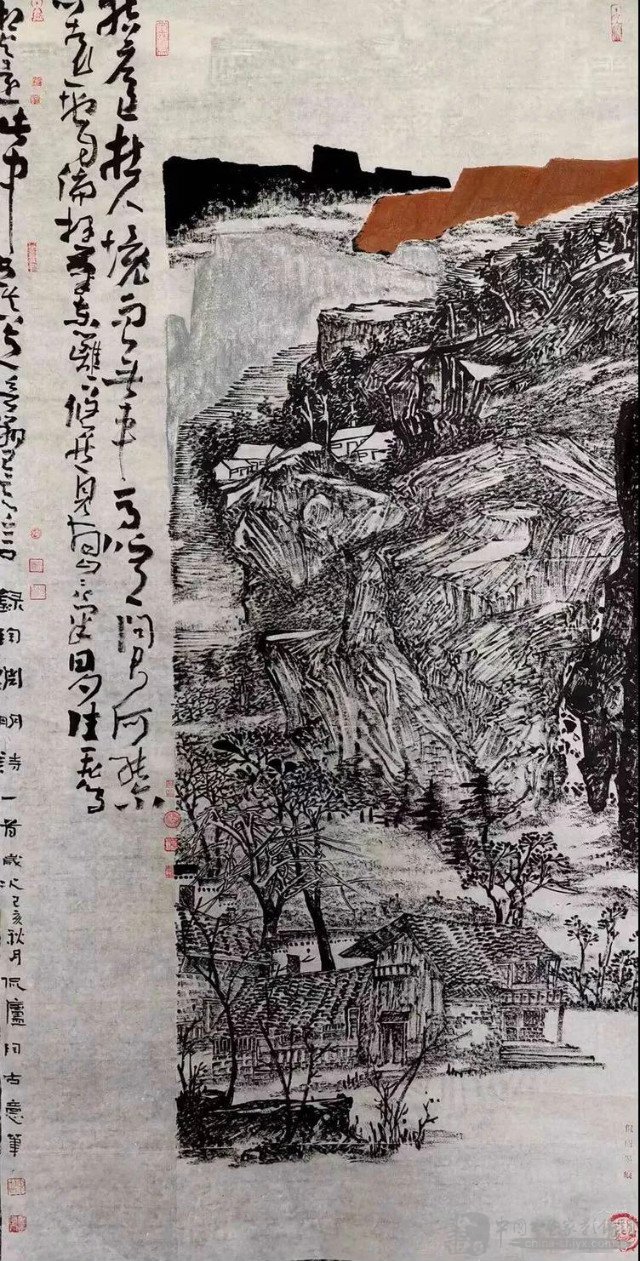

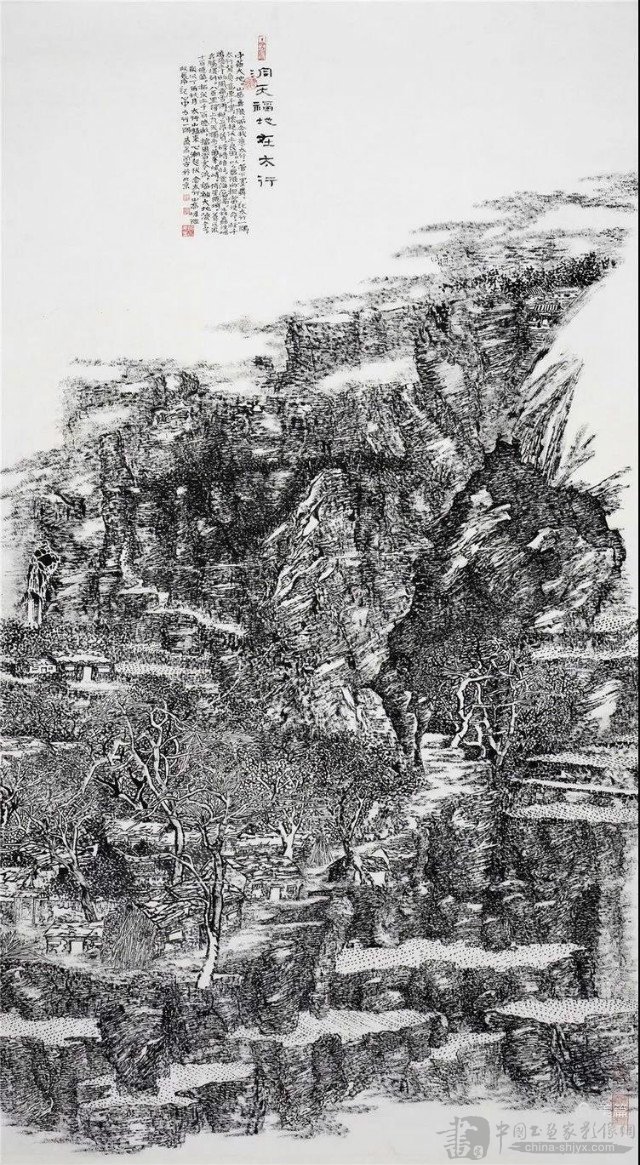

陶古似乎深谙此道,其悟性超拔,在法度的破与立之间,找寻属于自己的艺术语境。以重彩点绰,描绘良田云空,焦墨和重彩的结合,让焦墨这最古老的画种,又最难突破的画种,焕发了光彩。那种雨润如酥,裂似秋风的意味,被陶古拿捏的恰到好处,把焦墨艺术玩的不亦悦乎,玩出了自我风格。短短五年间,就让笔下的焦墨山水,如云飞渡,攀上中国焦墨画界的高海拔。

纵观历史,淡泊名利、归隐山林近乎成了中国文人墨客的“通病”,寄情山水,歌咏言志,陶古也不例外。大山里古刹钟鸣,禅音入定,跋山涉水,踏雪寻梅。身心在日出日落间耗转,草木石溪见证了艺术家的勤奋与清苦。

“山气日夕佳,飞鸟相与还”,“举头邀明月,对饮成三人”,“ 鸟宿池边树,僧敲月下门”,“寻真误入蓬莱岛,香风不动松花老”, “采菊东篱下,悠然见南山”。在山间,与古贤神交畅游,令陶古恣意快哉,犹如心灵感应带来脱胎换骨的变化,通古达今,画意诗性似一股清流汇入笔端,使其作品进一步升华,一幅幅佳作在《2019年“在路上”的陶古焦墨作品全国巡展》中得到了书画界一致的好评。

师古而临古,好古不泥古。陶古创造性地提出“师造化,贵在加减;师古人,贵在革新”的画学理论,以此教化弟子,这种思想的形成并非一蹴而就,是其多年潜心研习佛法和书画,以孤独和伤病交换所得。陶古自嘲是“作茧自缚”的结果。若抽丝剥茧,顺藤摸瓜,一笔一线关联神经血脉,六十年如一日,笔耕不辍,厚积薄发,视书画如修行,一切源于对艺术的愚痴。

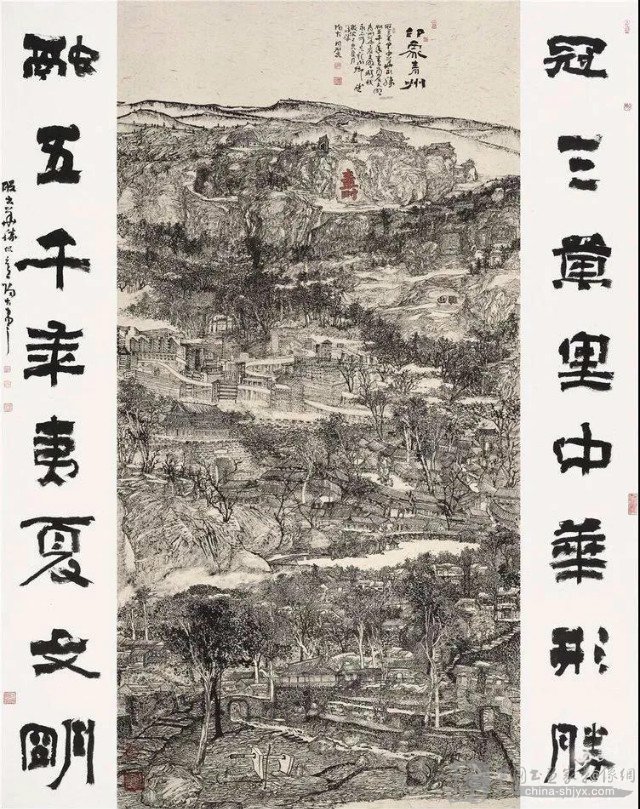

从《愚公移山的故事》到《洞天福地在太行》再到《青州印象》,大山情怀既是一个男人的情怀,也是爱国主义的情怀,陶古书画无不散发着一种朴茂净雅、豪情旷达、孤独寻真的人文情怀。细细品味,其画作既体现中国传统山水的古风意蕴,又紧扣时代脉络,借鉴西方艺术构成的养分,这种融贯东西的创作手法,陶古自称“青白”画,《易经》卦象中,左青龙对应东方,右白虎对应西方,东西合璧,相得益彰。博雅不凡的气韵带给人的震撼力,无论艺术的高度和精神的深度,均引发观赏者强烈的情绪共鸣。

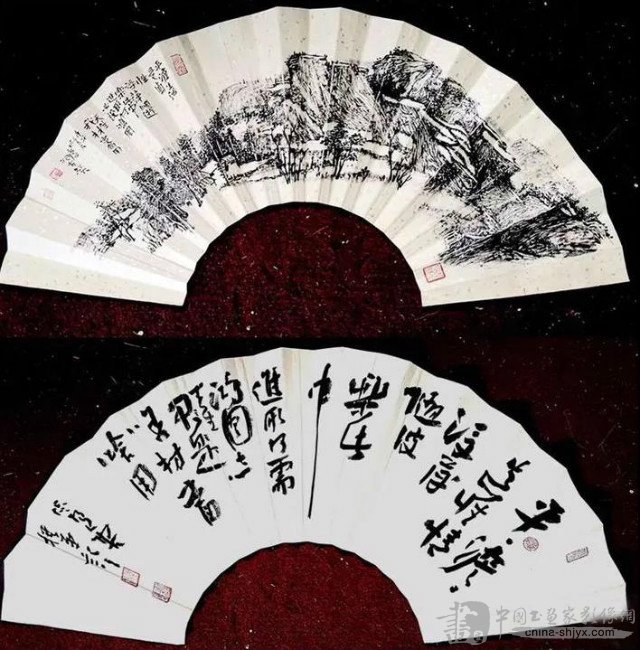

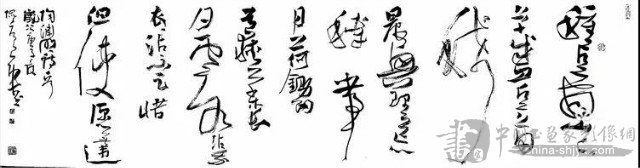

书家到画家的纵横,线条是陶古艺术创作的杀手锏,以线入画,以书法入画,每一根线条丰富的层次都蕴含着辩证的智慧。不落俗窠的个性,骨气洞达的内功,使陶古艺术品质兼具内美与外华。对焦墨的深刻思考和探索,也是让线条说话,与笔墨附体的觉照,迁想而妙得,洒脱起伏的线条如春蚕吐丝,意韵盎然。无论巨制整开或斗方扇面,整体局部,绝不含糊,远观近睹,皆有故事。

观陶古作品,如仰望夜空,静谧、精密,玄妙,大有望而敬畏之感。