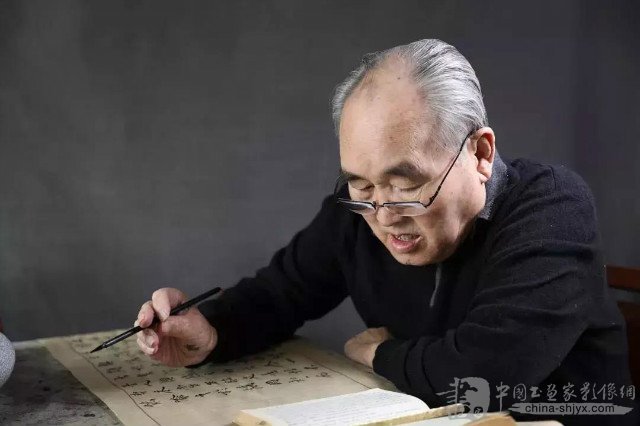

孙伯翔先生是当代书坛的代表人物,他将北碑书风开辟了新的境界,建立了新的范式,在当代书法史上有着重要的地位。近读孙伯翔书画作品新作,更使我钦羡不已,从中让我看到了他“老骥伏枥、志在千里”之心;看到了他辛勤耕耘、进取不息的精神;也看到了他艺术正进入纯青之境。

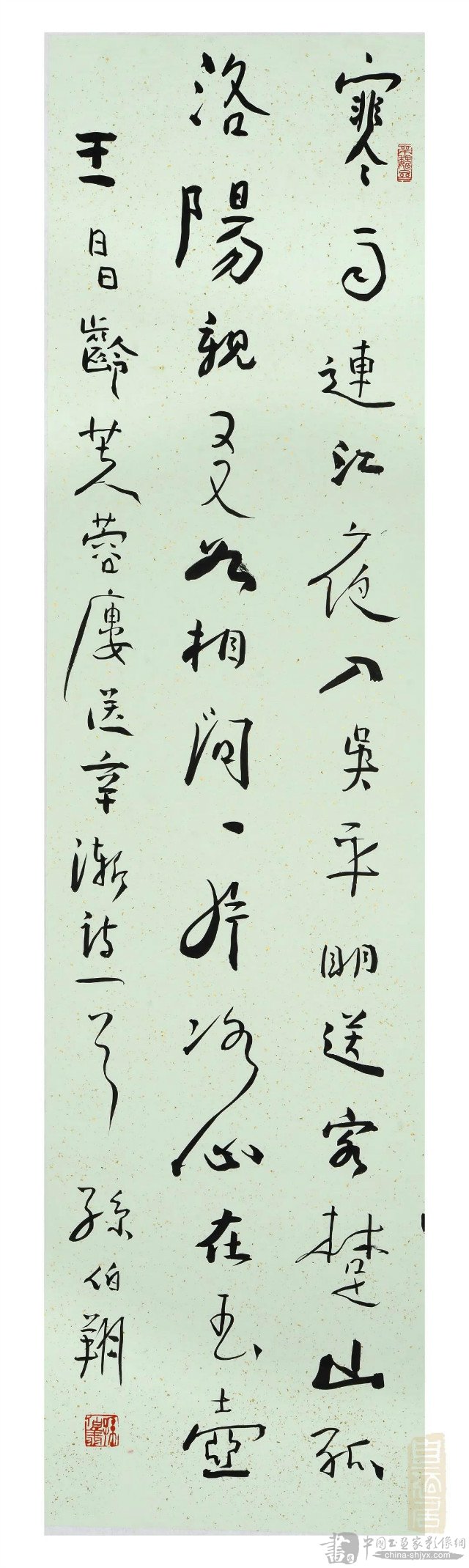

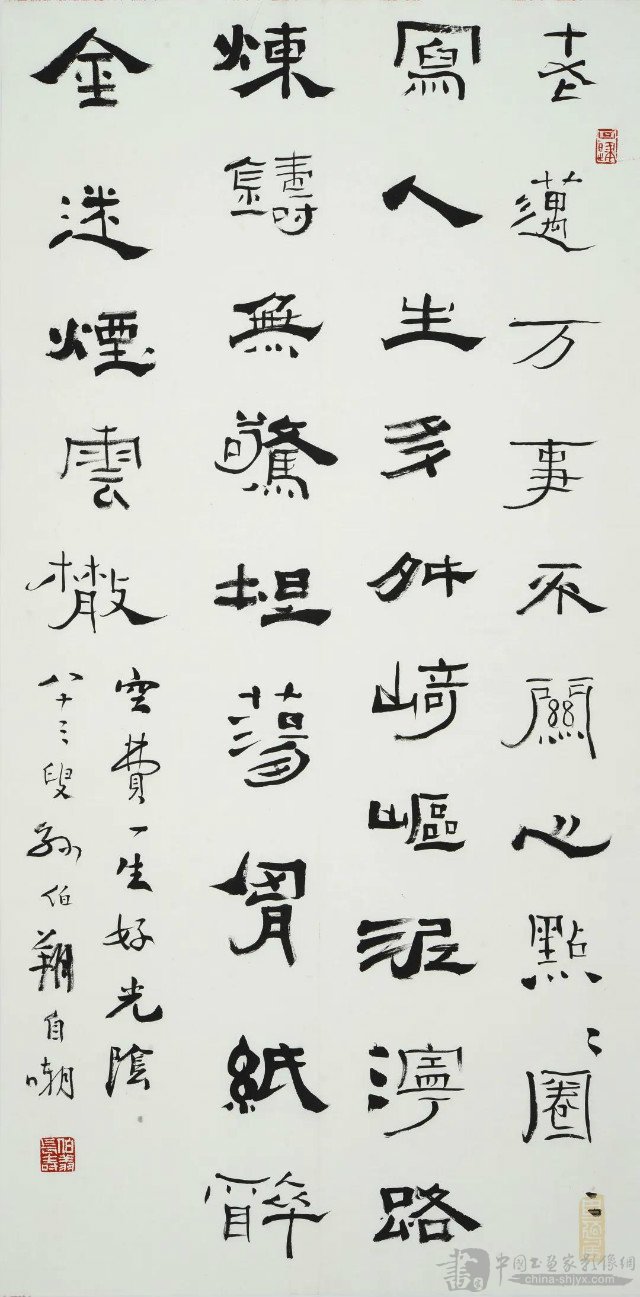

读了孙伯翔先生的作品,这里就书法而言,首先让我感受到的是他在碑法中融帖法开雄浑之象,成为其一大特色。

凡在书法艺术上有成就者,都对传统狠下过工夫,对砚耕有着坚强的毅力。不论是在碑的研习程度上,还是对帖的理解程度上,都有着极高的造诣。当然,书家的成功,除了广采博取、勤学苦练外,更离不开书家的艺术思想。孙伯翔先生是位对艺术有着深沉思索和见解独到的书家。当面对着极其丰富的传统书法遗产和众多的名迹名家时,如何提高、如何选择、如何变化?对每个探求者来说,都是关键一步。由于孙伯翔先生眼界高远、胸怀开阔,名家的广泛交流、古今碑帖的耳濡目染,养成了他广采博取的气度和独特深刻的思考习惯。

当然,书法艺术的创作,既要求书家能全身心地投人,又要有一段超越时人之上的距离;既要与时代合拍,又要能出乎其外,才能使自己的笔墨线条有独特的魅力,才能在书坛独树帜。孙伯翔先生做到了这一点。

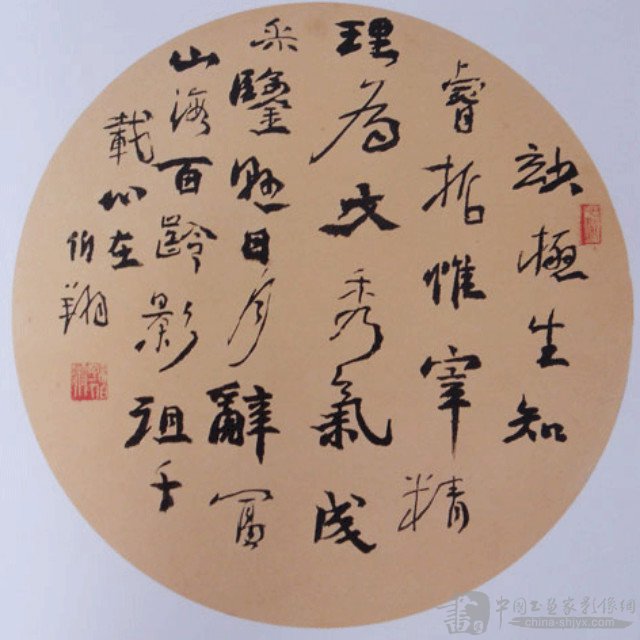

从其书法作品来看,他的书法是扎根于碑,但又非仅仅于碑,而是又注意在帖学上的吸收,为我所用。尤其是他吸收了帖式行书的笔法和结体,来丰富自己的碑法,以开放的眼光,走着一条以碑为主、以帖为辅、碑帖相融之路。他的行楷打破了传统碑学中的结字形态,渗之于帖式的行笔方法,形成了气势开张、浑厚多趣的形式。——这正是孙伯翔先生的精妙处。

读孙伯翔先生的书法作品,令我感受到他书法的第二大特点是注重笔法,给雄浑开张的形式注人了精妙深邃的内涵。

从书法艺术欣赏角度来看,帖以精美为长,碑以浑朴为雄。精美之书如清水观鱼,虽赏心悦目,但有一览无余之憾。而浑朴之书似雾里看花,虽模糊难辨,但能耐人仔细寻味。自从清代碑学兴起之后,人们对北朝书法有了新的认识,碑与帖成为书法艺术的两大体系,各有所长,互不能取代,亦使书法艺术的发展多样化和丰富化。

碑与帖实质上也是对矛盾。而作为当代书家,掌握的不只是其中一种,两者若能完美地互补,那才是书法的高诣。从孙伯翔先生的作品看,他是从笔法人手,取帖的一些笔法为碑所用,形成千变万化的笔法,继之以结体,继之以章法,而逐步进人精妙之境的。

我一向认为,书法艺术的高境,必须有过硬的传统技巧功夫作支撑,这才能体现出艺术性。孙伯翔先生驾轻就熟、无刻意地表现出了北碑的方笔笔法,证明了毛笔用笔产生的笔法形态的多样性,并非帖学所强调的中锋。古人晁补之在论书法时中说:“学书在法而其妙在人。法可以人人而传,而妙必其胸中之所独得。”在孙伯翔先生的作品中,处处可见其独得的妙。尤其是他用粗细对比的手法,使字形产生轻重的变化,形成种妙不可言的变化节律。

正由于孙伯翔先生在笔法上的深入探究和突破,故他的书法作品不论是擘窠大字,还是蝇头小字,都能擒纵自如。从碑书的发展过程来看,写出气势、写出雄浑开张似乎易,而将碑书写得精致精妙则难。孙伯翔先生的书法的能大能小,成为了写碑的新的范式。他为北碑书风注入了帖的养分,使碑书在博大雄浑的气象中,注入了清新文雅之风,将碑书提升到了新的高度。他的书法证明了只要多探索、多思考,才能有新的创造,这正是他书法能进入精妙之境的原委。

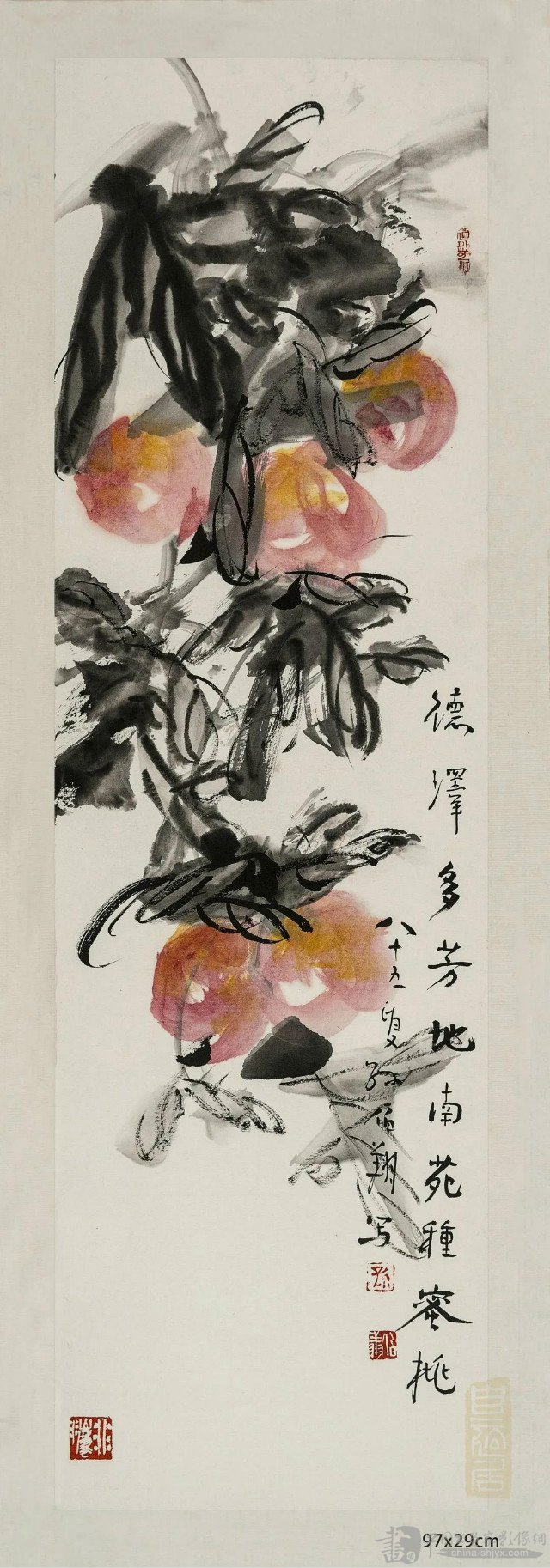

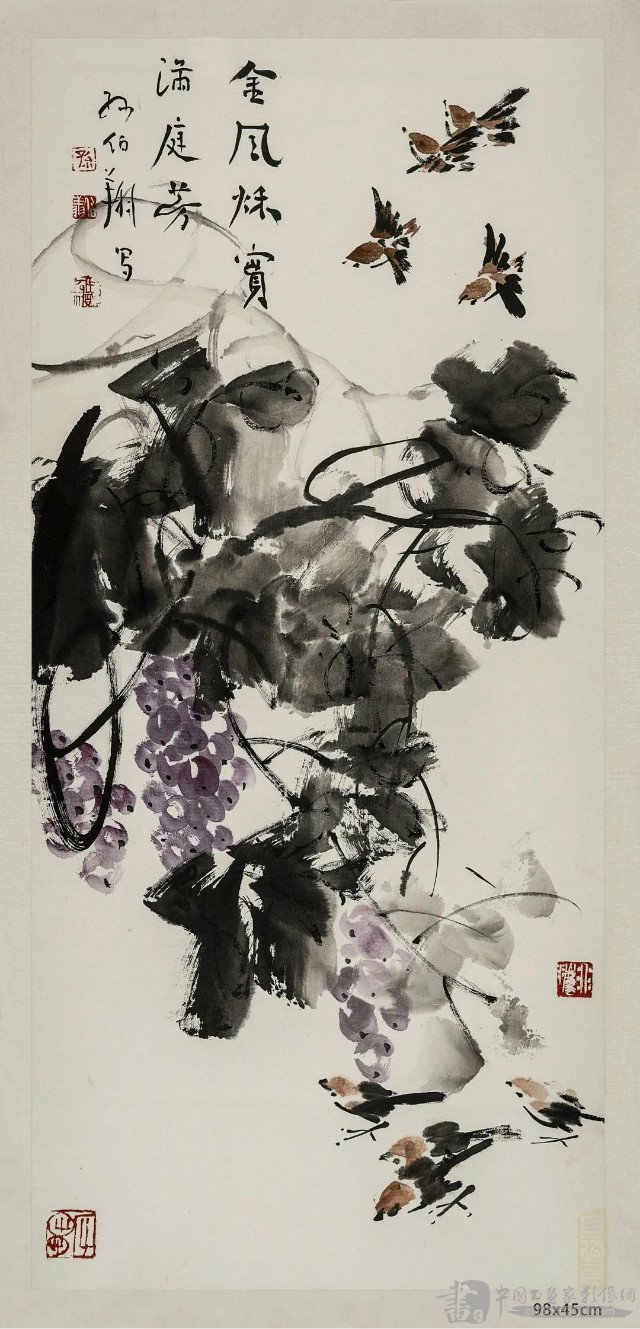

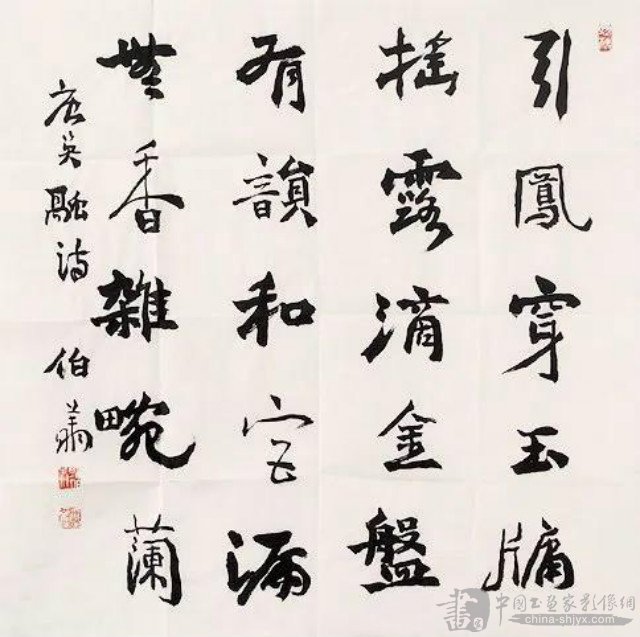

读孙伯翔先生的书法作品,还有一特点是作品中动人心弦的、高雅的文化气息。

书法作品可以说是体现着一个“文化宇宙”,从横面看,诗书文印融为一体;从纵深看,是由技巧形成、学问知识到哲学思维系统的深切体现。

成功的书法家,不仅精研技艺学识,还要进入文化高境,使素质修养得以充分展现。苏东坡的“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”,正说明了“书外功”的重要。孙伯翔先生正是如此,他的书法作品内容即体现出这一点。

孙伯翔先生的许多作品为其自作诗,内容为砚田感想和学术随笔,其中我尤爱七绝首:“各自风流各自身,何须粉面饰天真。从来投笔我为主,唯求古神化已神。”此诗体现出的是他追求“天然去雕饰”、师古出新的学书观。我想,孙伯翔先生成就的取得,是与他的真知灼见和深厚的文化修养密切相关的。他的文字内容改变了唐诗宋词的世俗化沿袭,将传统文化转型与当代文化发展的特点相结合,成为了书法艺术的新的文化内容——这也是孙伯翔先生书法有精妙之境的又一原委。

作为书家,每个人都有自己的艺术之路,尤其是在当今文化快餐时代,能像孙伯翔先生这样有着很高名望,而能排除世俗纷扰,坚持辛勤耕耘者,则寥若晨星了,这正是其之所以成为碑书大家的原委。他将“金石气”、“拙朴气”的碑式书法,注人了帖式“书卷气”,创造了高雅的、新型的北碑书风——这正是孙伯翔先生在当代书法史上的意义所在。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。