对于传统中国画来说,“笔”向来不成问题,可以说是基本常识。笔与墨不仅是中国画的“双翼”,是中国画独特的造型手段,更是中国画的底线与灵魂。

在历史上,中国画大致经历了先重用笔,后讲用墨的历史发展阶段。南齐谢赫在《古画品录》中提出了中国画的六法,其中一法即为“骨法用笔”。“骨法”与“用笔”的 结合,奠定了中国画的基础。唐代张彥远在《历代名画记》中说:“骨气,形似,皆本于立意而归乎用笔。”从原始社会时期陶器上的绘画,到南北朝的壁画,再到 唐代二李的山水,以线造型是基本手法。

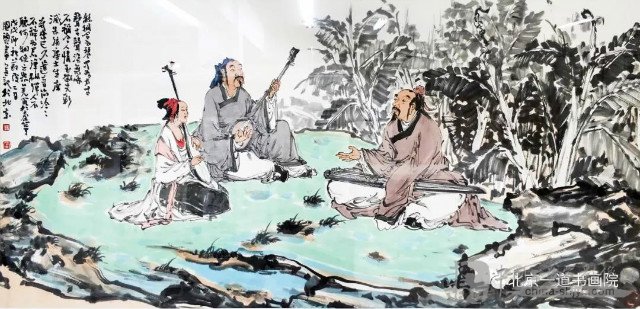

宋士操 蒲园清新色香风

然而,这个中国画最为基本的常识,似乎被当下的许多画家所忽略了,存在着三种明显的倾向:

▶ 一是“重墨轻笔”。许多水墨画,表面上看起来水墨氤氲,实际上 苍白无力,以涂与染为主,见墨而不见笔,基本不理解“古人墨法,仍在笔力”的道理。墨法一旦脱离笔法成为孤立的存在,就会丧失其生命力,与书法中的“多肉 微骨者谓之墨猪”相类。

▶ 二是“以描代笔”。以为学好素描就能画好国画,以素描画法取代国画用笔。素描是西方绘画的一种基础造型能力训练,重在空间与体积的 营造。而中国画的用笔直接来源于书法,强调线条本身的质量,强调“中锋用笔”且笔笔分明。中国画讲究用笔规律,在时间上具有不可“逆”的属性,而西画的用 笔属于描、涂、抹等堆砌手法的范畴,可涂可改。于是中国画的用笔的核心是“写”,而西画用笔的关键是“描”。

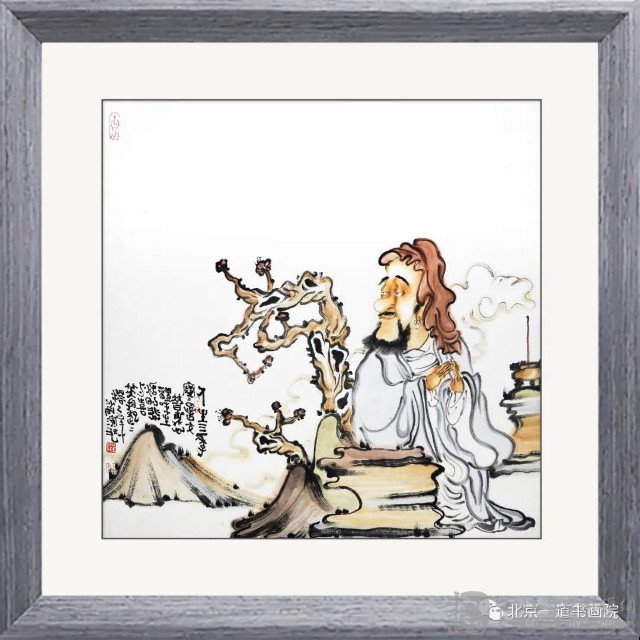

曹瑞华 秋三恋

▶ 三是“以形盖笔”。在当代许多展览的画作中, 重造型、重轮廓,粗粗一看非常漂亮,造型到位,而细细一品,看不到一根完整的线条,即使有也非常弱,用大面积涂染与色彩千方百计的加以掩盖。这种“以形盖 笔”的画法,纯为油画与水彩画法。中国画造型的基本规律是勾勒结体,离开“用笔”,难言其为中国画!

陈玉芳 玉堂富贵

书法危机

中国画的“缺笔”现象,究其根源,与当下画家对于书法的群体性漠视有关。

当代画家的书法水平普高低下,导致很多画家不敢在画面上题字,或者乱题一通,破坏了画面的完整性。许多作品绘画本身与题款书法完全不在一个层次。许多画家认为“画好就行了”,不愿意把时间花在书法上,这种观念在画坛特别是青年画家中非常普遍。毫不夸张说,中国画艺术正面临绘画发展史上的少有的书法危机。

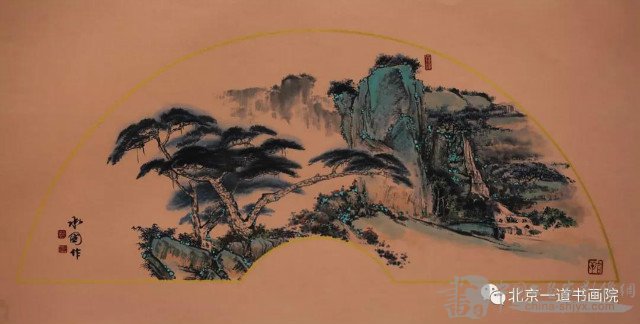

王国兴作品

传统画论讲究“书画同源”、“书画同体”,画家人人都知道的“常识”,往往被功利 的市场与浮躁的观念所左右,正是问题所在。讲究“书画同体”并不是要把中国画纳入书法的轨道,其意义在于中国书画在“用笔规律”上的相通关系,正如石涛所言:“字与画者,其具两端,其功一体。”对于中国画而言,没有用笔的根本,就缺少了中国绘画的根基,而书法应该是提升中国画“用笔”的必然途径,缺“笔” 的画是“油”,是“俗”,便失去了艺术的生命力。

林承国 山高水长

“一画论”

“笔如其人”,石涛崇尚的“一画论”揭示出中国书画线条背后隐藏着创作者精神世界的表达和追求,透过画家用笔方式与线条功利完全可以看出作者有无大家气 象。正是因为它是人的身体状态、精神面貌、文化素养、笔墨功力等综合因素的瞬间表现。难怪任伯年看到初学者吴昌硕的“一画”就断言“必成大器”。“一画” 背后的玄机,对于常人而言似乎有点不可思义,却阐明了中国画最原始、最基本也是最核心的基因。

“一画”是有生命的,是任何一位画家的高度凝炼,也就是说一个画家的心血都倾注其中,“一画”有高下、雅俗、美丑之分,只有不断的修炼“一画”的内涵与深度,才能坚守中国画的民族精神。

马胜利 心游天荒

没有笔力,国画就是张皮!

笔墨者,传统中国画之精魂。可以说,笔是骨,墨是肉,缺了这两者,国画就难以立起来。但到了今天,很多国画家在笔力方面颇有欠缺,创作时往往不敢露笔,多以反复涂染等借鉴西画的手法来表现对象。那么,对于当代中国画而言,“笔”究竟还重不重要?没有笔力做底,国画的继承和发展还有没有“奔头”?就此,画家和理论家们展开了深入的探讨。

演旭 千里

艺术评论家 梁江

笔墨未经锤炼 画面破绽百出

在当下的中国画坛上,很多画家传统功力不行、笔墨功夫不到家、文化修养不到位,造成下笔很软弱,线条浮在纸面上。导致这一问题的原因在于人们对“笔墨”普遍存在着误读,从而影响了画家的艺术追求,影响了观众的艺术判断,甚至连国画艺术的评判标准都被解构掉。

那么,何谓“笔墨”呢?

几年前,吴冠中先生曾说过“笔墨等于零”,引起了美术界的争论。其实,他所指的是脱离了画面需要的笔墨,而参与争论的很多人将这一前提给割舍掉了,单纯来谈“笔墨等于零”,有人因此而批评吴冠中,有人又因此认为笔墨在今天完全不重要了,这都是歪曲了吴老的原意。

在很多学术会议上,我和其他研究者都直率甚至尖锐地指出:中国当代绘画缺乏书写性,写意创作被边缘化了;制作性强的作品大行其道,尤其是大幅工笔作品大量出现,在国家级美展中成为压倒性优势,这是很令人忧虑的。笔墨是艺术家发展的根基,否则,缺乏积累、传承,就谈不上光大中国画了。好画,好的笔墨语言,是可以反复品味的,有一种余音绕梁的魅力。这必须通过经年累月的锤炼而得,不可能一蹴而就,但在今天这个时代,太多人急功近利,赶着出效果,所画的东西,乍一看还过得去,细细品读则破绽百出。其实,对这样的东西,艺术家心知肚明。观众在水平、经验还不足的时候,可能看不出来,随着修养的提高,大家慢慢会看懂的,这些肤浅、浮华的东西,终将被历史淘汰,能传承久远的必定是那些笔墨精到、入木三分的作品。

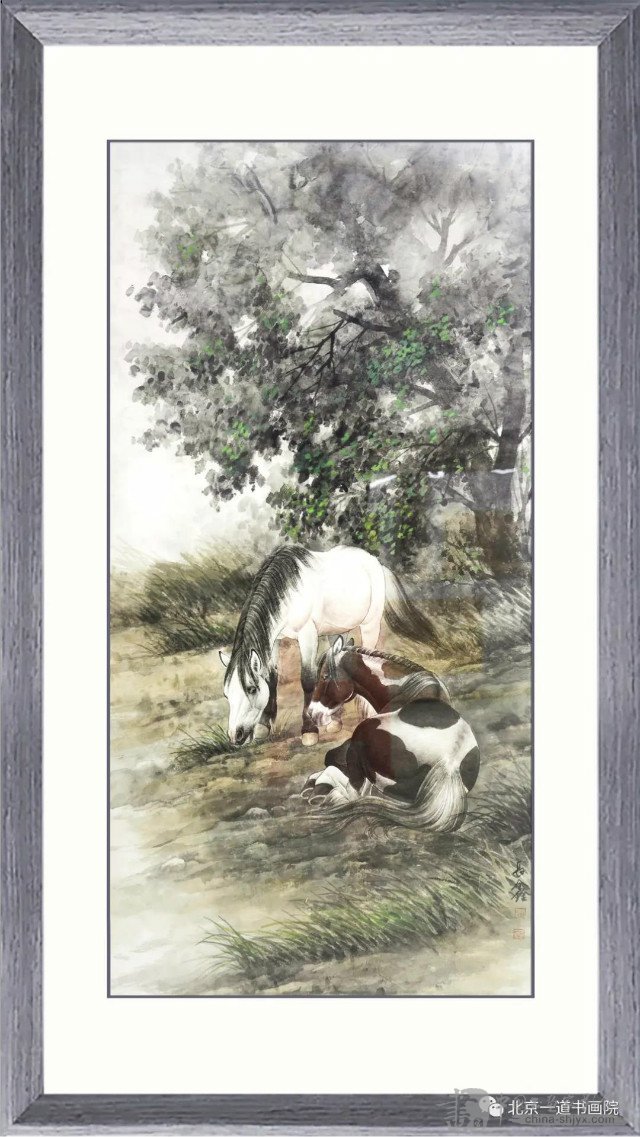

刘长鑫 马

国画家 庄小尖

线条直追古人 要靠书法功底

陆俨少说过,画家“十分功夫”须得“四分读书,三分写字,三分画画”,读书是将画家的作品气象提升为文人画,具有改变格局的意义;而写字更具体,笔到哪个程度,画作的线条、骨力就能到哪个程度。有了笔,哪怕只是画一棵树,也会很有看头。没有笔,画作就只是具有形和色的壳,严重一点说,像一具尸体,有发肤却没有气息。若论造型、色彩,国画终究比不过西画。

国画中的韵是先天的,犹如声乐中的音质,笔是后天的,靠功力靠练习得来。有评论家说我画作中的每根线条是可以直通秦汉的,这得自于我从不间断的书法练习。如果画家常临帖,那他的线条就比较秀美;如果画家多写碑,那他的线条就比较拙厚;如果画家爱临金文,那他的线条就比较有神韵。而且,画家通过对书法的深入研究和习练,可以借其“穿越”回那个朝代,理解当时的艺术精神。

我们都知道,古人的画作,现存下来最早的是仿晋人顾恺之的作品,他的《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》均为唐宋摹本。而古人的字,我们通过甲骨文、金文、石刻、陶片等,可以直追历朝历代的书法真迹。如果勤于书法练习,对古人的精神也就能理解得更深更远更透。因此,一个画家只要拉出一条线来,这条线是唐的、晋的、汉的?是碑的、帖的?懂行的人一眼就能看出来,就知道你的学问到哪里。从小的方面讲,书法功底让画的线条有质量,从大的方面看,书法功底让画作有了气象,字的修炼到了秦汉,那你的画自然会被带到秦汉。

丁克峰 绝色

当下,很多人觉得这种说法玄之又玄,主要原因在于大多数人的修养还不够。很多画家的作品既没笔也没墨:本来墨分五色,到了一些画家手里,墨只剩下焦黑一片;字不过关,或者只停留在帖的阶段,拉出来的线就软弱无骨、看不出内涵,画作也就无法立起来。画画要画得进去,看画也要看得进去,而画面的笔力线条就是入的通道,像八大山人的作品,你看进去了,就会惊为天作。

当然,国画的式微是时代所趋,属于没有办法的事,以前我们的国画教育是老师带徒弟,唐诗宋词背进肚子里,临摹碑帖直追古人,后来美术教育整个引进前苏联和西方模式,要的只是造型,这样就把中国画的根基给毁了。最近,浙江美院的一批老教授要求学生按照老祖宗的方法去学国画,读书、写字,进行通才教育,我以为这非常好。只有打好了根基,在真正创作的时候,画家才能自由地寻找到气的出口,而不必再考虑技术层面的问题。

赵英旭 闲听流水静观花

图片为老师们部分精品佳作,如有意者可留言,或者通过以下方式直接联系!

电话:13811245599 13240728217(田老师)