文/初中海

从历史上看,海纳百川,有容乃大,我们中华民族文化吸纳、同化外来民族文化的能力是非常强大的,这些已经被铁的事实所证明。比如佛教的中国化,佛教在西汉末年传入中国,经过几个朝代的时间,与中国儒家和道家的思想不断地冲突和交融,逐渐融入了中华文化的滚滚洪流之中,形成了交融儒释道三教融汇的禅宗,主张佛性就是人的本性,认为人人都可以“明心见性,见性成佛”“一念觉悟,刹那成佛”的禅宗就是佛教中国化的结晶。再比如五代十国之时进入中原的“五胡”,中国历史上的“五胡乱华”,是东晋时期,北方多个游牧民族部落趁着中原的西晋王朝衰败的时候,匈奴、鲜卑、羯、羌、氐这五个少数民族,大规模南下建立胡人国家而造成了与中华正统政权相对峙的时期。再比如元朝的蒙古人,清代的满族人,从衣食住行的礼仪到琴棋书画的文化,到最后这些异族文化都全盘融入了中华民族汉文化的浩瀚当中,结果是武力的“征服者”反而“被征服者”的文化所征服,这就是我们中华民族伟大文化的魅力。文化是一个民族的血脉。所以说无论是道德上的还是文化上的数典忘祖都是令人不齿地,古人讲源远流长和根深叶茂,创新与发展一定是要在对文化原点的传承中积淀、积蓄力量。

即使是欧洲的文艺复兴,也是在对古希腊罗马文明的溯源中奠定了思想基础,最终照亮了欧洲中世纪的黑暗。中国画秉承中国传统文化的核心,具有极其特殊的无与伦比的民族性,一向为西方有识之士所艳羡所宝爱。大家都知道,1900年,八国联军打进北京,火烧圆明园,抢掠了清王政府无数珍宝,其中包括大量的晋唐以来的法书名画,尤其是那些唐代宋元时期的名家绘画作品,战争结束后这些侵略者把中国的这些文物,这些艺术品,这些无比珍贵的书法绘画作品陈列在西方各国的各大博物馆供西方人参观,中国文化艺术的巨大魅力一下子就震惊了整个的西方世界,也就是从那个时候起,许多西方冒险家收藏家携带着巨额资本来到中国,趁着当时国家政治腐败国力衰弱民生凋敝的艰难时期,大肆收购中国的文物中国的艺术品中国的书法绘画带回到自己的国家,至今那些仍然珍藏在纽约、伦敦、巴黎等等西方各大博物馆的中国历朝历代的名人墨宝书画作品就是事实。再有一个非常有说服力的事情,民国时期二十年代,广东画坛有一个“岭南画派”,是由广东籍画家组成的一个地域性画派,创始人是高剑父、高奇峰和陈树人,是在当时大量涌进的西方艺术思潮的冲击下形成的一个画派,它的宗旨是“折衷中西,融合古今”,最根本的主张就是用西洋画改造中国画,但是因为他们三个人都是留学日本学习西洋绘画的,所以他们在绘画实践中就是用日本画改造中国画,近代美术理论家俞剑华先生早年在他的文章中这样介绍道,“广东二高(高剑父、高奇峰)参用日本画法以画国画,一洗国画重笔墨骨法的原理,而用泼色,光怪陆离,色彩斑斓,遂以新派自命”,是很符合实际的。

从历史上看,任何一个成功的画家艺术家都是在艺术的表现和思想的诠释上具备了较好的综合能力——学术兼备,就是前面所说的有文化高度的艺术家有文化高度的画家。孔夫子说,“君子不器”。说的也是这个道理,意思是说一个君子不能象一个器具那样,仅仅只是有某一方面的用处。比如说,水桶只能盛水,饭锅只能做饭,菜刀只能切菜一样。君子是孔夫子心目中具有理想人格的人,并非凡夫俗子,所以他认为君子应当博学,具有多方面的才能,不能只是局限于某个方面。说的就是同样的道理,画家只会画画那是画匠,就画画来讲纯属雕虫小技。黄宾虹老人说,“一技之微,至道所存”,中国绘画是讲哲学的,它凝聚着中国传统文化的禅心与道骨,体现着儒家思想的精神,中国绘画写心,写意,写神,写韵,就必须具备一种高尚的文化品格。而这样的文化品格靠的就是画家用深厚的学养来塑造。黄宾虹曾经深有体会地说,“画学之成,包涵广大。圣经贤传,诸子百家,九流杂技,至繁至赜,无不相通。日月经天,江河行地,以及立身处世,一事一物,莫不有画”,所以他说“非方闻博洽,无以周知”。在中国的绘画史上,自称学人的只有三人,一是元代的黄公望,第二是明末清初的渐江,然后就是黄宾虹。所谓学人,就是无时无刻不在学习之中,就是对中华民族几千年的文心学脉的守护与传承,就是一种具有鲜明个性特征的存亡和继承。历史证明,什么样的画家能够在绘画的道路上走的多远,什么样的画家能够使艺术之树常青,那就是必须具有文化高度的画家,一个具备学术价值和艺术价值的画家。所以说,对于一个画家来讲,要不断地增加综合修养,多做做“画外功夫”,多学学古代的画论,多翻翻中国的艺术史,多看看古代圣贤的经典书籍,多欣赏欣赏古老的青铜鼎彝,多写写书法临临帖,甚至是作作诗填填词写写文章听听传统戏曲,也可以进一步把眼界放宽一点,观摩观摩西方绘画西方艺术史,不断地培养自己将传统国学、将金石书法将民间艺术等等其它资源转化为艺术创作资源的能力,从而源源不断地滋养绘画艺术,这是十分重要的。

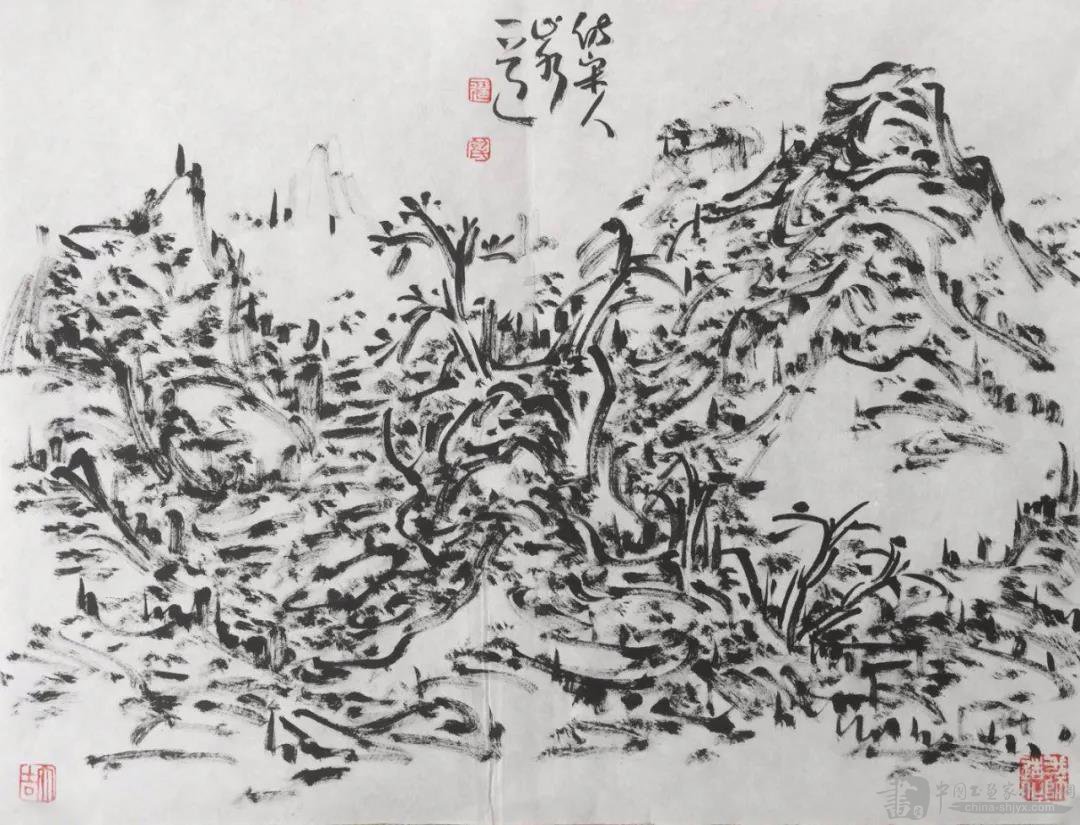

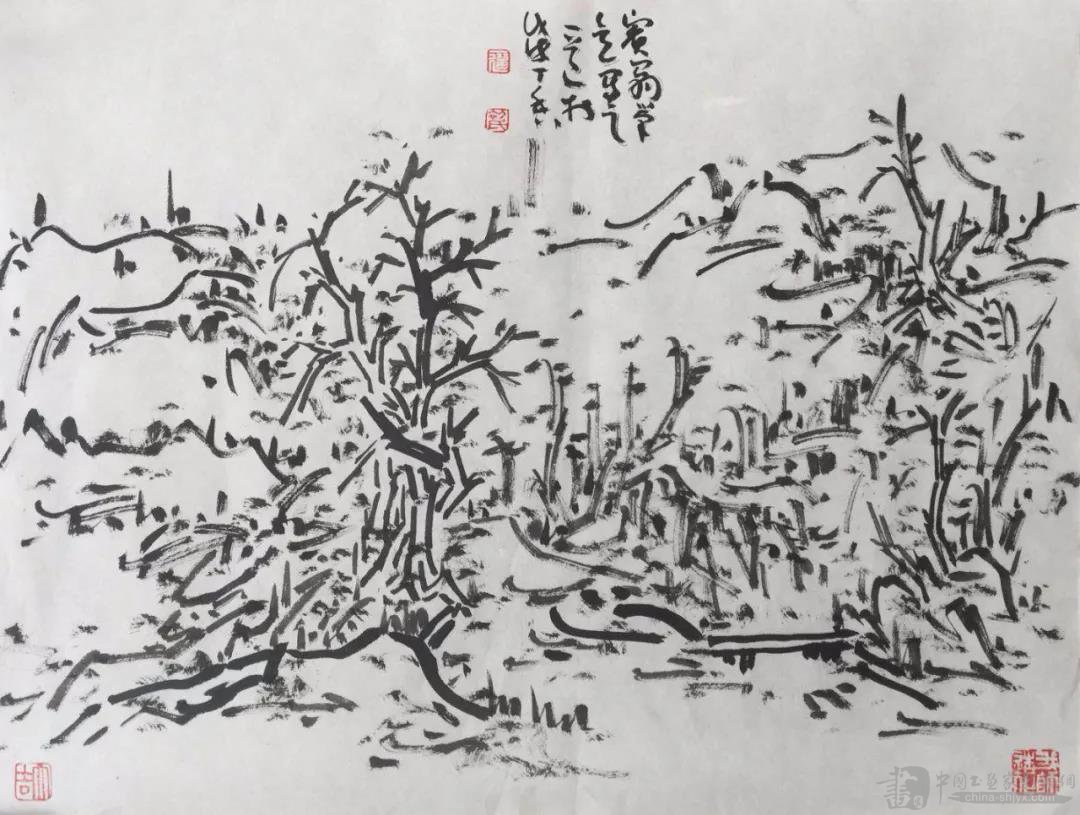

古人说,“胸中具上下千古之思,腕下具纵横万里之势,立身画外,存心画中,泼墨挥毫,皆成天趣。”,是非常有道理的。另外,在这里强调一点,中国画是讲哲学的,没有文化不行,但是,没有书法也不行,一个画家如果不懂的书法是怎么回事,要想把中国画画好,那实在是太难太难了,高格调的绘画也不可能走的更远,前面讲了,毕加索自己都明白中国的梅兰墨竹他是永远都不能画的,就是因为他不懂书法)。一个好的书法家不一定是一个好的画家,但一个好的画家,他一定要是一个书法家。因为书法的线条是中国画的基本特质。张大千更是深有体会地说,“书入画是高度,画至书是极则”,画到书的境界那才是最高的境界,说的就是这个意思。最后,谈谈写生与创作。首先明确一点,中国画的写生,与西画的写生,完全是两回事。中国画的写生,是对自然景物的一种“表现”。西画的写生,是对自然景物的一种“再现”。中国画的写生,画面上所呈现的是画家的“心中丘壑,心中物象”,是一种“心象”或者叫“意象”。黄宾虹说,“造化入画,画夺造化。夺字最难”,又说,“造化天地,有神有韵,此中内美,常人不可见,画者能夺其神韵,才是真画。徒取形影,如案头置盆景,非真画也”。总之,一句话,就是中国绘画必须要能够传达表现出大自然造化的精神和气韵,黄公望笔下的富春山居图历时十年完成,把现实中的富春山变成了心中的富春山,写出了富春山的气韵,富春山的精神,成为绘画中的兰亭序。

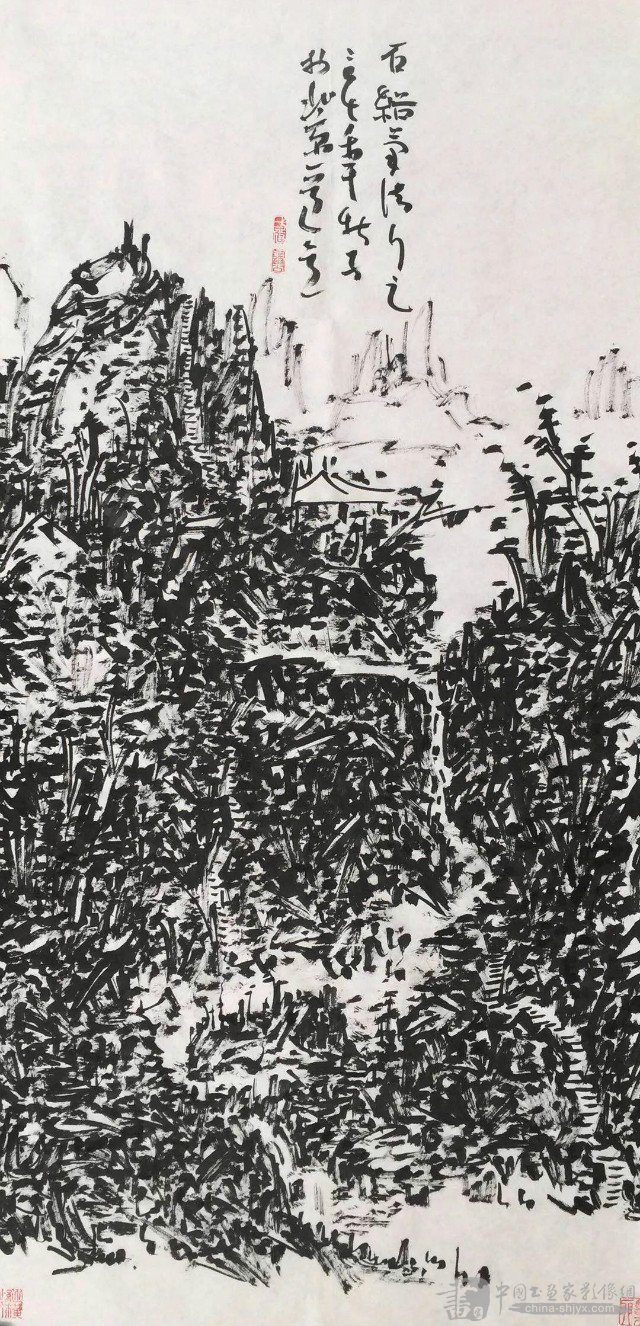

下面,谈谈师法造化。师古人,师造化;读万卷书,行万里路。这两个阶段是古往今来的画家通往成功的巅峰的必经之路,谁都如此。比如,晚唐五代时候的荆浩和北宋前期的范宽。他们就是沿着这样的路径走向绘画的巅峰的。荆浩。大约出生在公元850年,五代后梁人。因为当时政治不安定,战乱不断,所以荆浩不在朝做官,一直隐居住在太行山中一个叫洪谷的地方,自号洪谷子,专心研究绘画。荆浩在广泛地研究和学习唐代的李思训和李昭道父子、吴道子、王维、项容、张璪这些前辈大画家的基础上,深入到高山大水中寻、看、写师法造化。他一生当中对着太行山里的成千上万株千奇百怪的松树摹写了几万稿本。他说,“成林者,爽气重荣,不能者抱节自屈;或回根出土,或偃截巨流;挂岸盘溪,披苔裂石。因惊而异,遍而赏之。明日携笔写之,凡数万本,方如其真”。大意是:成林的松树, 气概高爽枝繁叶茂。而三三两两不成行的松树,身姿虽低微可是怀抱节操扭曲向上。有的松树生在悬崖旁,巨大的树根裸露在外面,有的松树横卧在河面截断了流水。高的挂在岸上,低的盘旋在溪流中。那些老松树的枝干上披着青苔盘根错节,强大的力量都撑开了巨大的岩石。看的让我惊心动魄,所以每日对照它们写生,大概一直到画了几万种松树的稿本,才能够表现出松树的神韵。荆浩的山水绘画融合了唐代前辈画家们的用笔用墨之长,而且善于表现北方的高山大川,这种笔墨并重、崇山峻岭全景式构图创立了中国山水绘画的北派山水体系的鲜明风格,后世尊奉为宋画的典范和北派山水之祖。范宽,生活于北宋前期,名列北宋三大家之一(董源、李成、范宽),明人董其昌称他为“宋画第一”。他的山水,最初师从荆浩和李成,后来自出新意,别成一家,与他自己所师从的老师一同站在了北宋山水画坛的巅峰。范宽这样伟大的艺术成就的取得,除了他所选择的师承以外与他后来所选择的师法造化的道路是密切相关的。他说,前人的绘画,也是从师法自然造化中来,所以说“与其师与人者,未若师于造化”。于是他摒弃旧习,长期深入到陕西的华山和终南山的深山大谷之中,观察和体验山川景物的春夏秋冬的变化,阴晴雨雾的不同,心景交融,对景造意,将北方的高山峻岭的雄壮气势和老树密林的荒寒景色生动地呈现于笔下,从而形成了自己鲜明的绘画风格:峰峦浑厚,气势峻拔,主峰都是正面,块面感极强,视觉上的张力很强烈;而且他的笔力老硬,用墨浓焦,非常能够体现北方大山大水的雄浑神韵和磅礴气势,让人感觉一种特别浑然厚重的美感。画家到大自然中写生,就是师法造化,深入地观察和体验大自然,将大自然的山川景物转换成自己的“心中丘壑”,这就是我们常说的写生的目的。所以,最关键的一点,是怎么将“胸中丘壑”呈现于我们的笔下,也就是黄宾虹所说的“画夺造化”。画夺造化,写山川内美,惟有笔墨。大家都知道,笔墨,作为中国绘画唯一的不可替代的表现工具和表现形式,它集合了物理、情理和画理于一身,用来充分体现国画的民族性和艺术性,内涵及其丰富。1929年,黄宾虹对前来向他拜师的林散之说,“古来历代大家,各宗各派,在技法上千变万化,但都离不开笔墨二字。书画之道,皆以笔墨为主”,又说“你的画全靠临摹珂罗版印刷品,不知用笔用墨之法,无笔无墨,何以成画?”。宾老这一生,都在用自己的绘画实践反复证明这一个真理,那就是——“国画之民族性,非笔墨之中无所见”。所以说,大家一定要认清和掌握中国画的本质,坚定自己的艺术方向。中国画的笔墨,筑基于笔,笔法是骨;建勋于墨,墨法是肌肉。笔的功力到了,用墨自然得心应手。所以,今天我首先着重谈谈绘画的笔法,也就是绘画中的用笔。老实讲,中国画的用笔,实际上就是考验一个画家驾驭毛笔的能力。这种能力对于中国绘画来讲至关重要,大家清楚我们现在手里的这支毛笔,只有在画画的时候,写字的时候才接触毛笔,才应用毛笔。而古人就不同了,毛笔是古人纪实做学问的唯一工具,他们天天用时时用,久而久之,长此下去自然就提高了驾驭毛笔的能力。

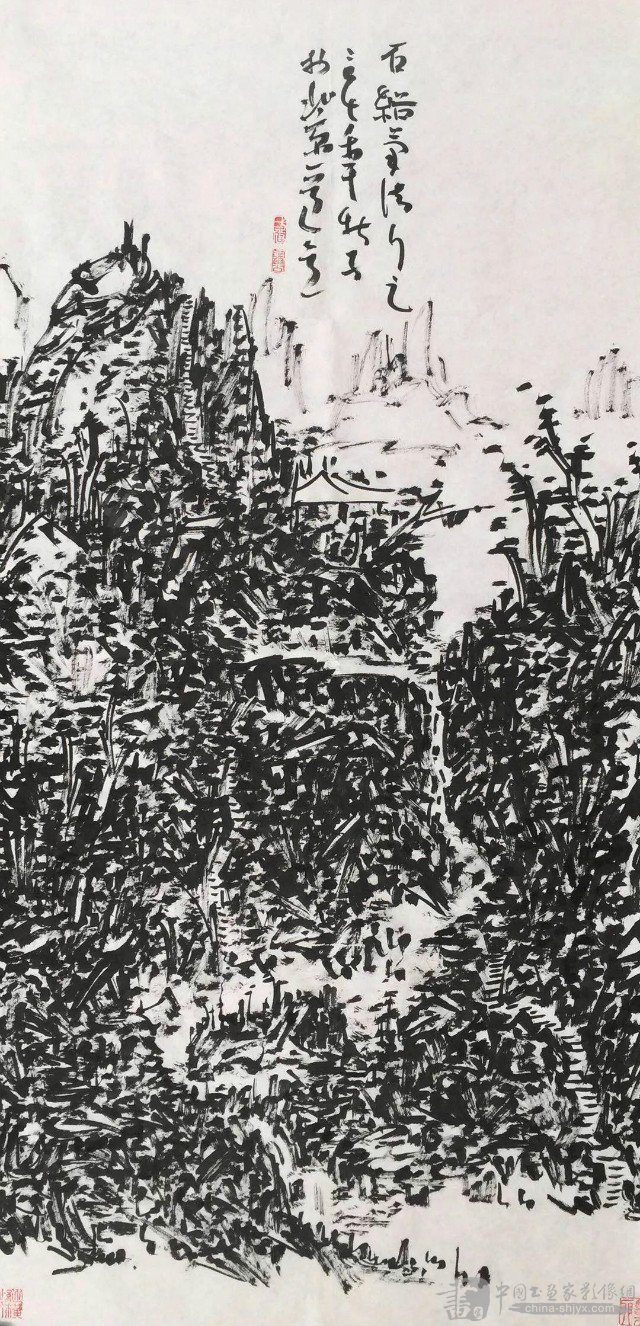

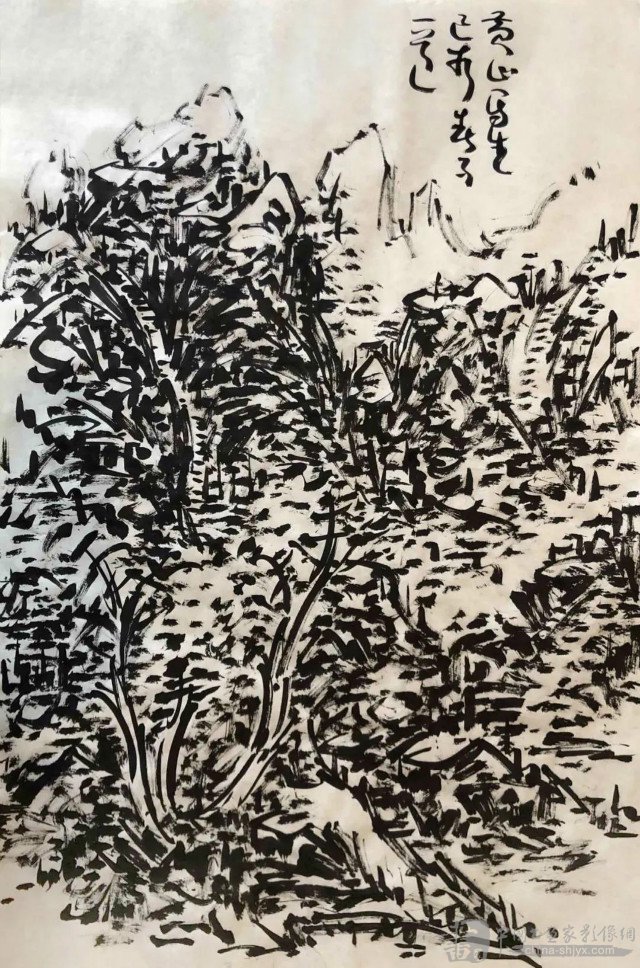

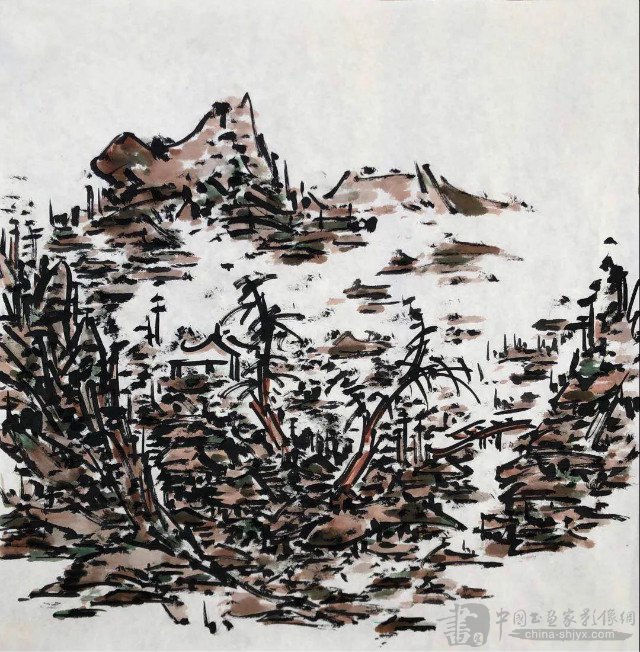

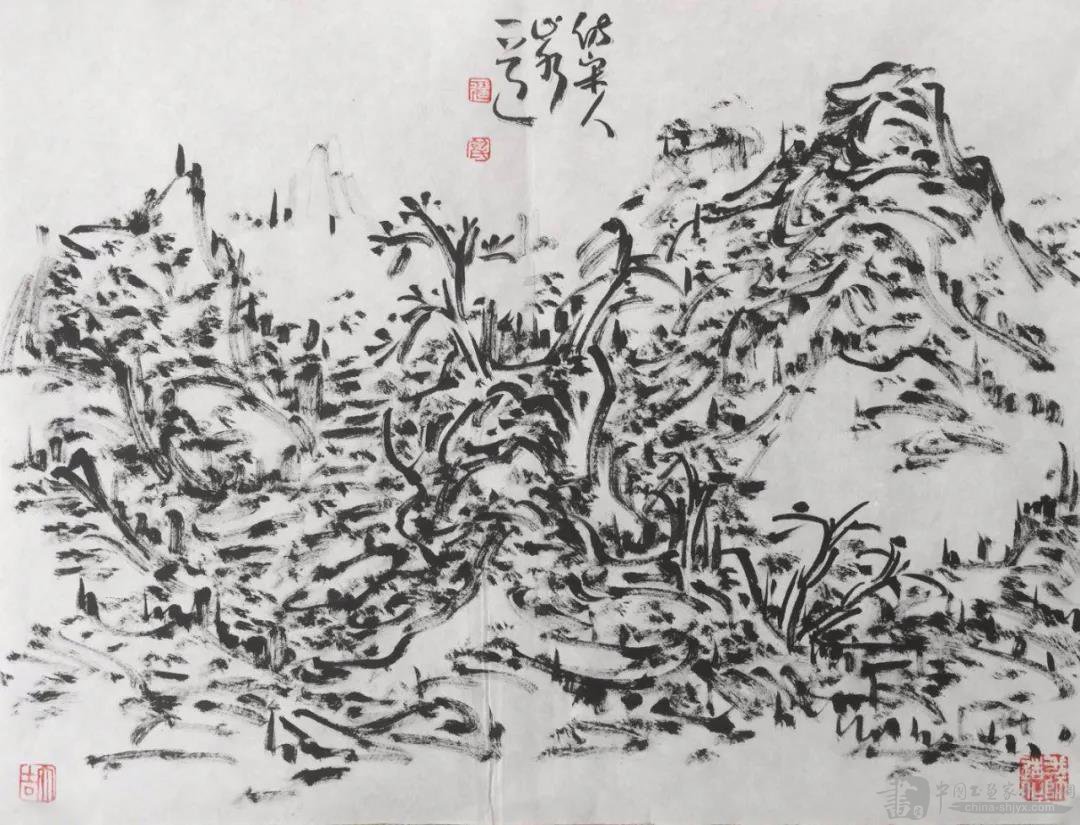

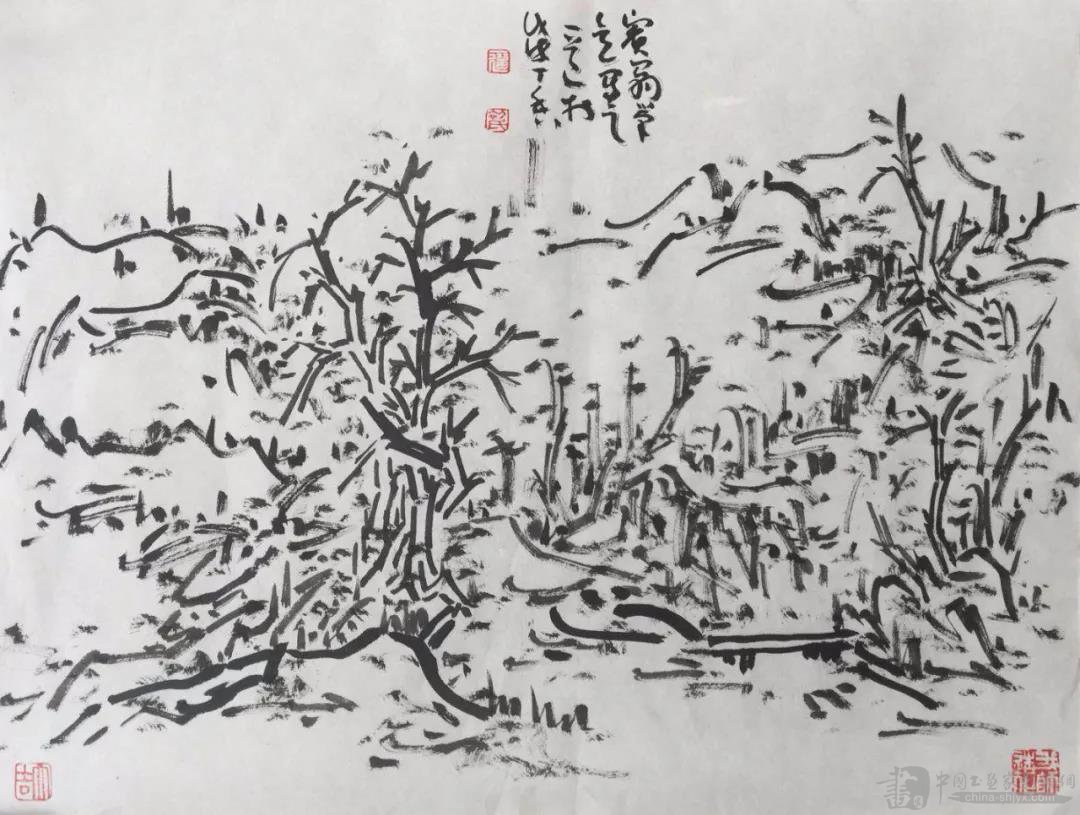

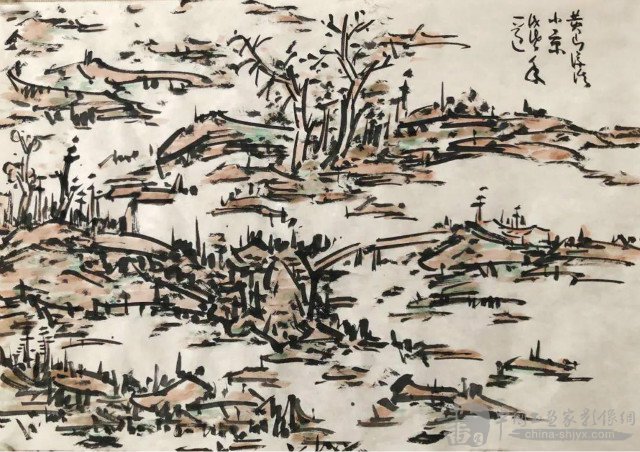

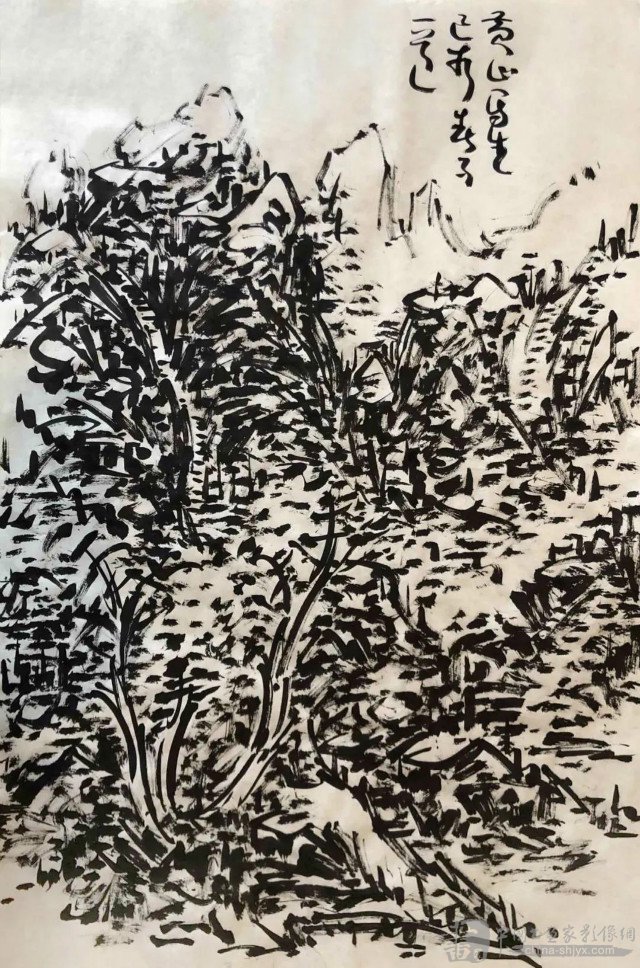

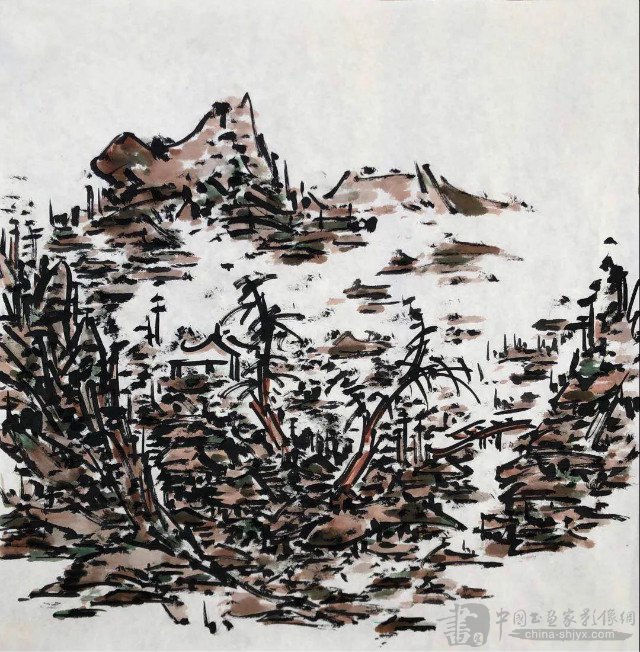

多年以来,我通过自己的焦墨山水创作实践,在黄宾虹老人以书入画、书画同源的“五笔法”的基础上,进一步的丰富和发展,总结出一套更加详细更加完善的用笔方法:平、圆、留、重、变、绞、逆、拖、舔、颤。黄宾虹说,平,平不是板实,而是如同锥画沙一样,有提按有起伏,一波三折。圆,写书法讲究“无往不复,无垂不缩”,如同折钗股一样。但是,圆,不能柔媚,必须是刚健中含婀娜,劲利中带和厚。留,用笔最忌讳浮滑,留就是笔有回顾,上下映带,凝神静气,不疾不徐,如同屋漏痕一样。重,要像高山坠石千年的枯藤一样,取其坚韧雄强。变,就是不可拘泥,要善于变化。然后是绞、逆、拖、舔、颤。绞,就是运笔时,要讲究提按捻管配合适宜如同搓麻绳;逆,就是运笔出锋时,由内向外或由下向上,也就是顺的反向运笔。拖,五指用力,力发毫端,运笔时,笔管微倾拖压出锋。舔,就是逆锋起笔向右运笔的同时既转右上露锋收起,如同老牛吃草。颤,就是指、腕、肘同时用力,以臂代腕运笔,谨防呆板平滑。我所总结的这十种笔法,在我的焦墨作品中,以笔代墨,书写出浓、焦、干、枯、竭五种焦墨墨色。呈现出黑与白、干与湿、枯与润、虚与实、有与无等等,这就是一道焦墨山水。