| 时间: 2021-07-29 | 标签: |

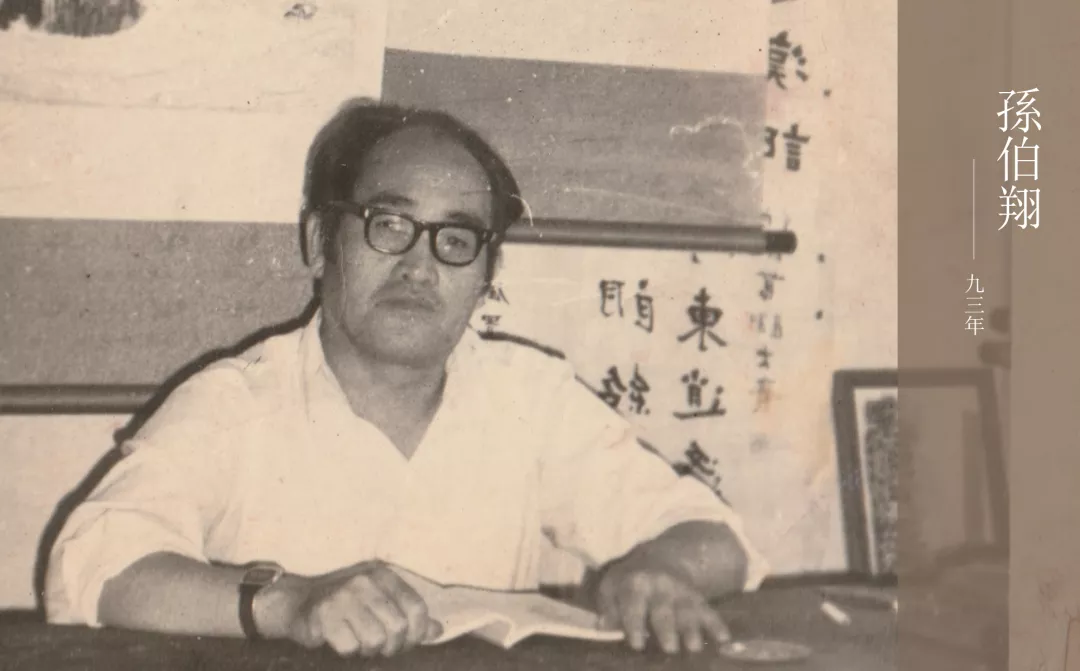

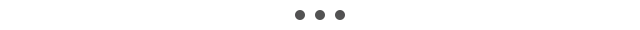

现年85岁的孙伯翔先生作为当代北碑巨匠,其魏碑创作在当代碑学领域具有创造性启蒙意义。纵观孙伯翔先生的艺术探索之路,并不是一帆风顺。

孙伯翔从社会底层崛起,人生忧患,命途多舛,于冥冥中书法成了他人生的全部。他始终坚持的一件事,就是要将恩师要求的那样将魏碑写成铁打的钢铸的。

独特

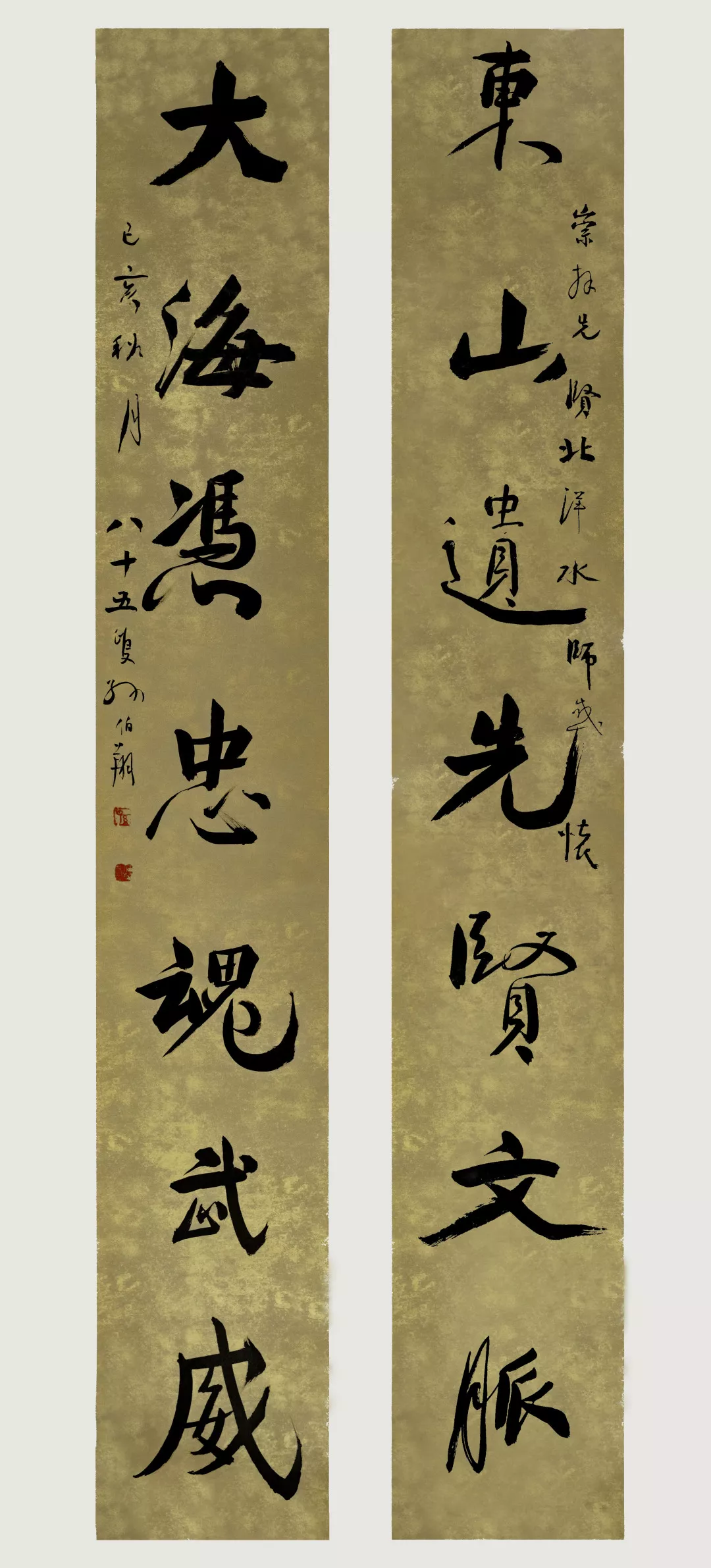

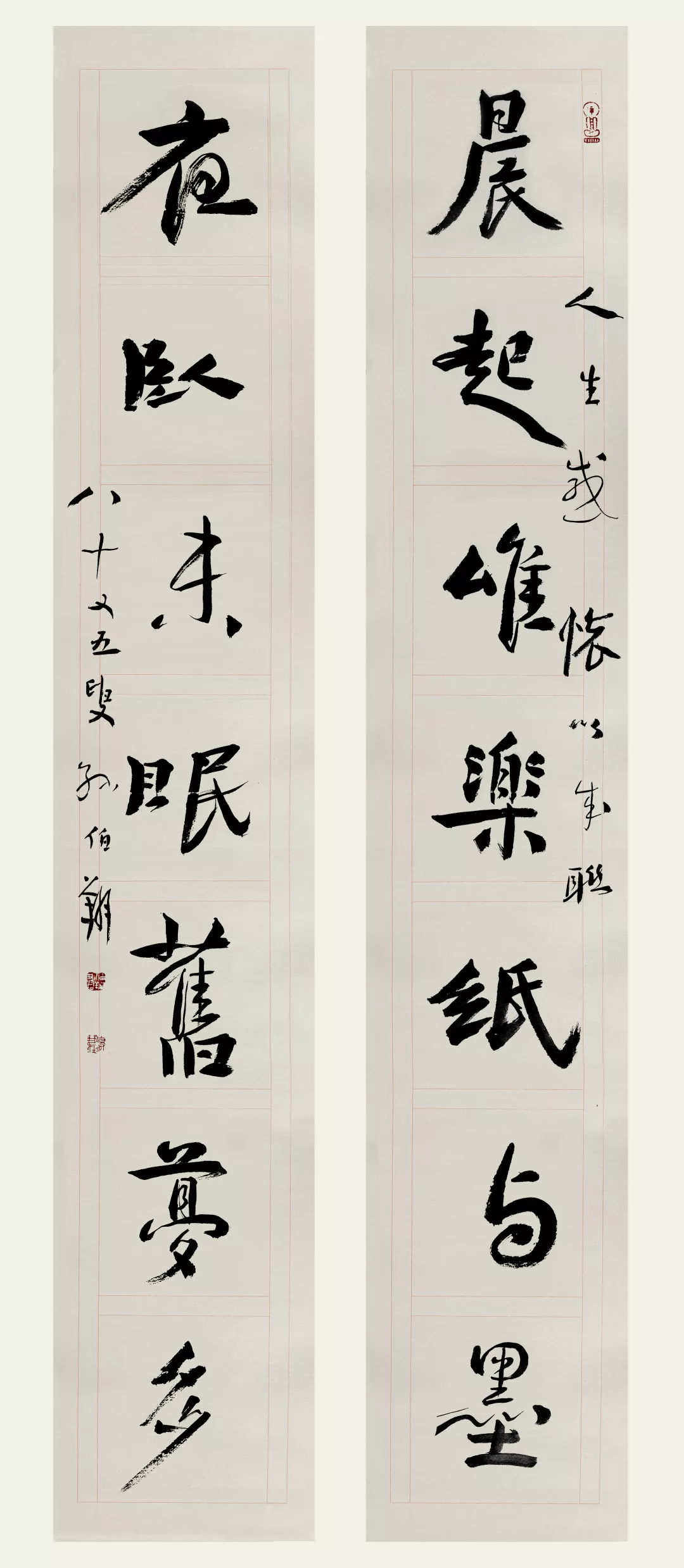

孙伯翔北碑创作的当代意义,在于承“清”启后。其超越前人处,在于他没有被魏碑外表的刀痕所迷惑,而是将“刀”“笔”作统一观。他始终强调万毫齐力,笔下的每一个魏碑都构成富有张力结构的力的格式塔,也就是说在孙伯翔营构的北碑结构中,力是无处不在的,它弥漫于每一个字的整体结构与细节中,每一字都成为一个高度造型观念的视觉表达。

求索

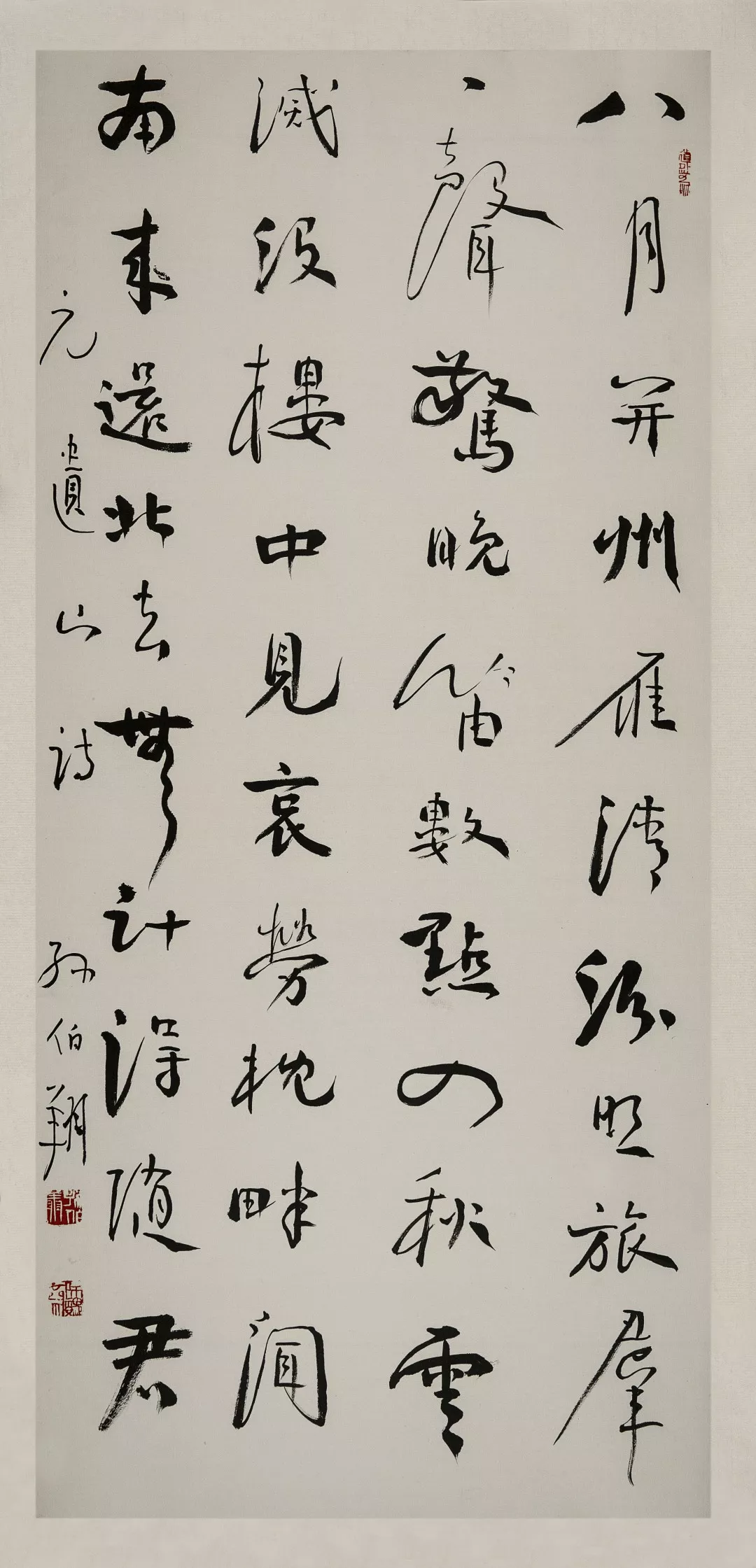

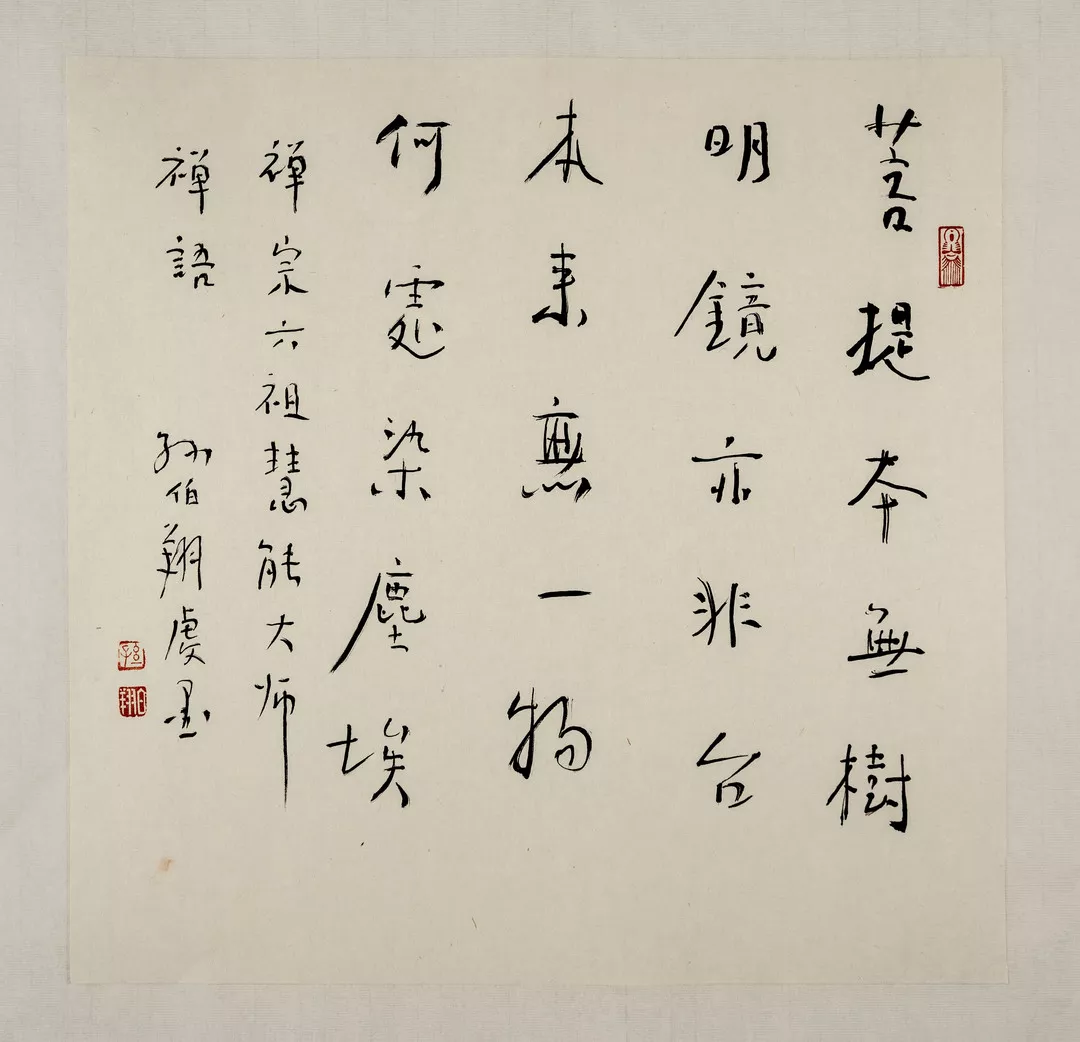

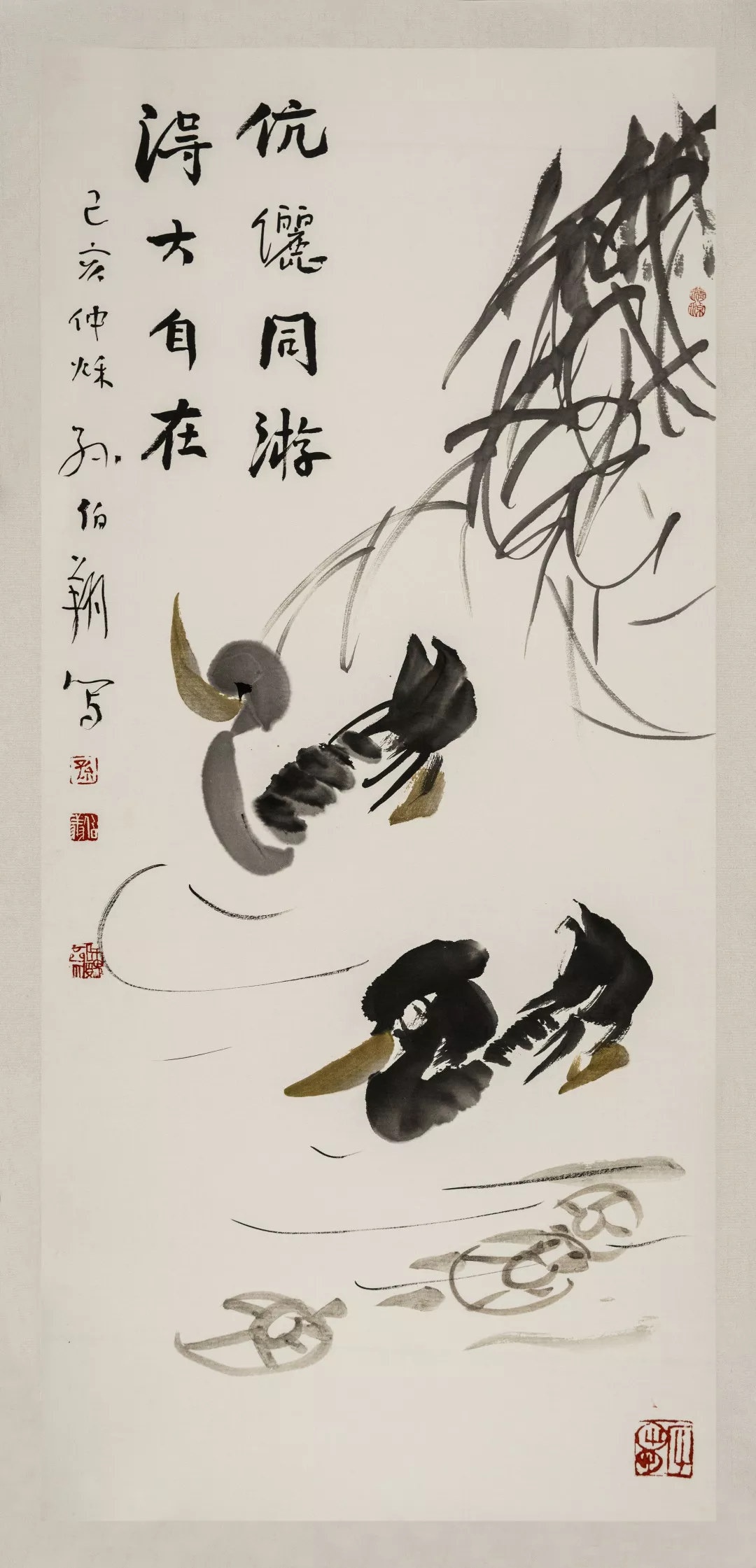

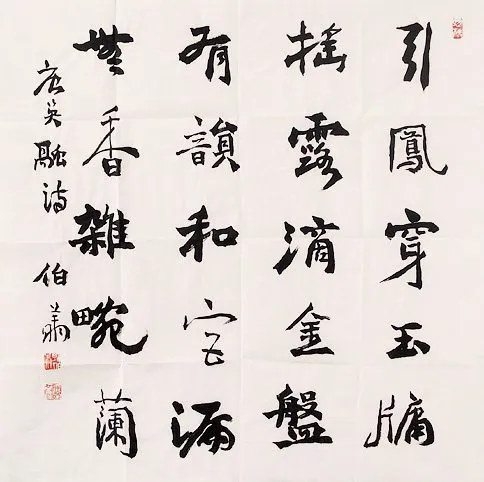

在碑帖结合探索的早期阶段,孙伯翔以单字造型为主旨,每一个字皆成空间单位,发挥魏碑极尽变态的优势,然后又糅以帖学笔意,以活其气,强其势。近些年,孙伯翔的碑帖结合探索开始进入到一个新的更高审美阶境。他谋求碑帖的进一步结合,并追寻北碑的文人化、书卷气审美意趣,这构成孙伯翔老年变法的北碑价值追寻。

这在前不久刚刚在天津美术馆开幕的“老腕椽笔”孙伯翔书画展中可以窥见一斑。中国书法家协会学术委员会委员姜寿田对此评价道:“愈到晚年,孙伯翔愈在追寻一种清明之境,用他自己的话说,即清凉境。他的创作风格开始趋于平淡、超然”

胸怀

孙伯翔心怀一种宏大的碑学理想,这种碑学理想是与他个人高昂的生命意志及其民族文化意识紧密联系在一起的。他曾说:“作为一个中国人,你就是要写中国的字,要写出它的气魄。写天写地,实际上就是写自己的大好河山,大好自然,得天地精神。写中华民族,就是要写中华民族的正气,写中华民族历史的悠久与文化蕴涵的深厚。”

这是一个书法大家应有的精神境界,正是因为有了这种形上精神的追寻与支撑,孙伯翔的书法才获得了一种磅礴阳刚的崇高气象,它与孙伯翔的生命人格相匹配,成为不屈生命的象征。

艺术因人而不同,孙伯翔先生能取得如今的艺术成就绝非偶然。这离不开他几十年醉心书法,孜孜以求的勤奋,更离不开他心怀天地精神境界。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆......

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。

最新关注[更多]