| 时间: 2023-07-31 | 标签: |

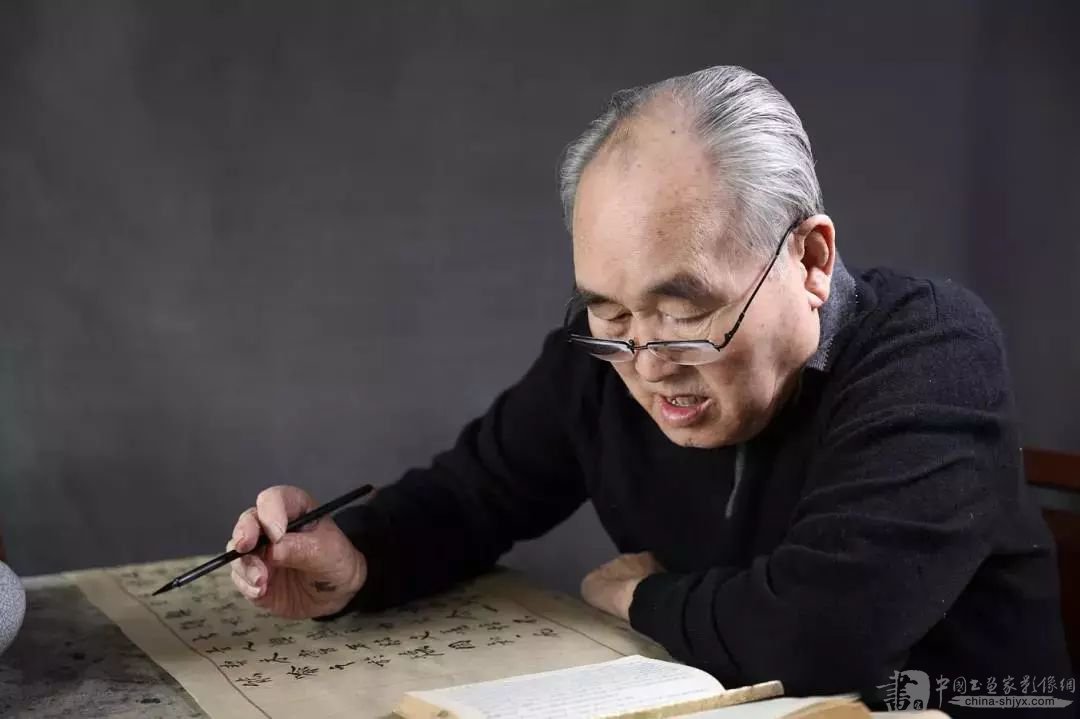

孙伯翔先生从事书法学习和创作,是“汲秦汉高古,取晋唐韵味”,经过多年潜心追求和探索,闯出了自己的一条新路。先生开始是临唐楷,摹北碑,继而学篆隶,并对近人赵之谦、康有为等多有涉猎。他说:“临习古碑帖是为我所用,学习书法应从源头上学起,即学隶书应直取汉隶,学魏碑要直取北朝;对现代书法名家当然要取,但不能作为源头来取,因为他们也是溯源而自成流派的。

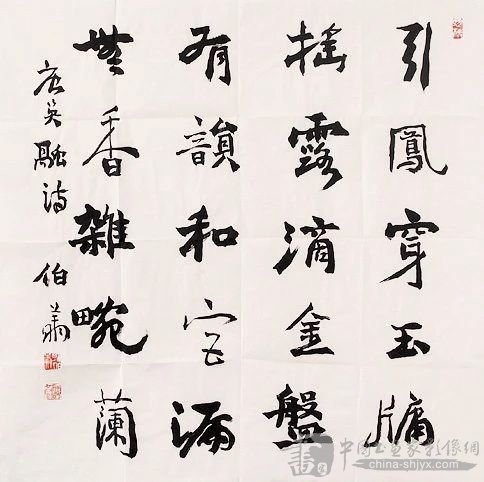

孙伯翔先生的早期问世之作多是方笔真书,字形硕大用笔的浑厚拙重,结字的经营奇纵,给人以雄强的气势和力量,并将魏碑书风的意趣表现得人木三分。近几年来,先生用笔方圆并施,笔锋实不碍于滞,虚不失于浮,在线条上,笔触看似粗放,实则流动变化而富有节奏;章法布局尤有奇趣,字距、行距气脉贯通,密疏就避相辅相成,形成了通篇浑然一体的效果。先生的作品多次参加全国大型展览,一些报刊作过专题评介,其豪放、雄强、朴拙、厚重的强烈个性。给观赏者以深刻的印象和极大的艺术享受。

观孙伯翔的作品,他的书法是扎根于碑,但又非仅仅于碑,而是又注意在帖学上的吸收,为我所用。尤其是他吸收了帖式行书的笔法和结体,来丰富自己的碑法,以开放的眼光,走着一条以碑为主、以帖为辅、碑帖相融之路。精美之书如清水观鱼,虽赏心悦目,但有一览无余之憾。而浑朴之书似雾里看花,虽模糊难辨,但能耐人仔细寻味。

孙伯翔对自己没有满足,因为他心胸怀着更高的妙有。当书画界的一些人都在为自己的名声各显其能时,已是知天命之年的孙伯翔却躲进他的书房,义无反顾地踏上了否定自我、寻求新生的艰苦之路,他要在千姿百态的书法天地中写出北碑的新气象。

书法既是艺术,更是一个人的心灵的写照。孙伯翔师法前人,更尊崇自然。他汲古而不泥古,正如他自己所言“纵向取古,横向取今;纵向取法,横向取意”。他遍临北碑,将其视为取之不尽的源泉;对今人只是意取,将其视为艺术的支流。他以北碑的风骨为主体,并撷赵之谦的灵俏舒展,取康有为的摩崖山岳之气,熔于右任的萧散博大与自我为一炉,绝不单纯去重复前人。

日前,“2023孙伯翔书画艺术展”正在展出中,此次展览共展出孙伯翔先生书画作品三十余幅,包括扇面、斗方、条幅等多种形制,作品将分批在展期内展出,展览时间持续至8月7日,欢迎各位莅临观展!此外,孙伯翔先生九十寿书画集开始预售,限量90本,如有意者可拉至文章末尾参照联系方式预定。

源自:孙伯翔艺术馆

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆......

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。

上一篇:初中海:我与黄宾虹的笔墨“神交”

最新关注[更多]