| 时间: 2023-08-17 | 标签: |

王国维论治学有三种境界:独上高楼,望尽天涯路;衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴;众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。孙伯翔专攻北碑,进而融入帖学之书写性,也经历了这三种境界,在每一种境界都有超出寻常习碑者的难得之处。无论是用笔,还是结字、章法,他的作品在法、理的牵制下,始终不忘对情趣与意境的追求。所谓“发于心,达于意,有君子坦荡宁静之风”,是对其晚年书法意境的高度概括。

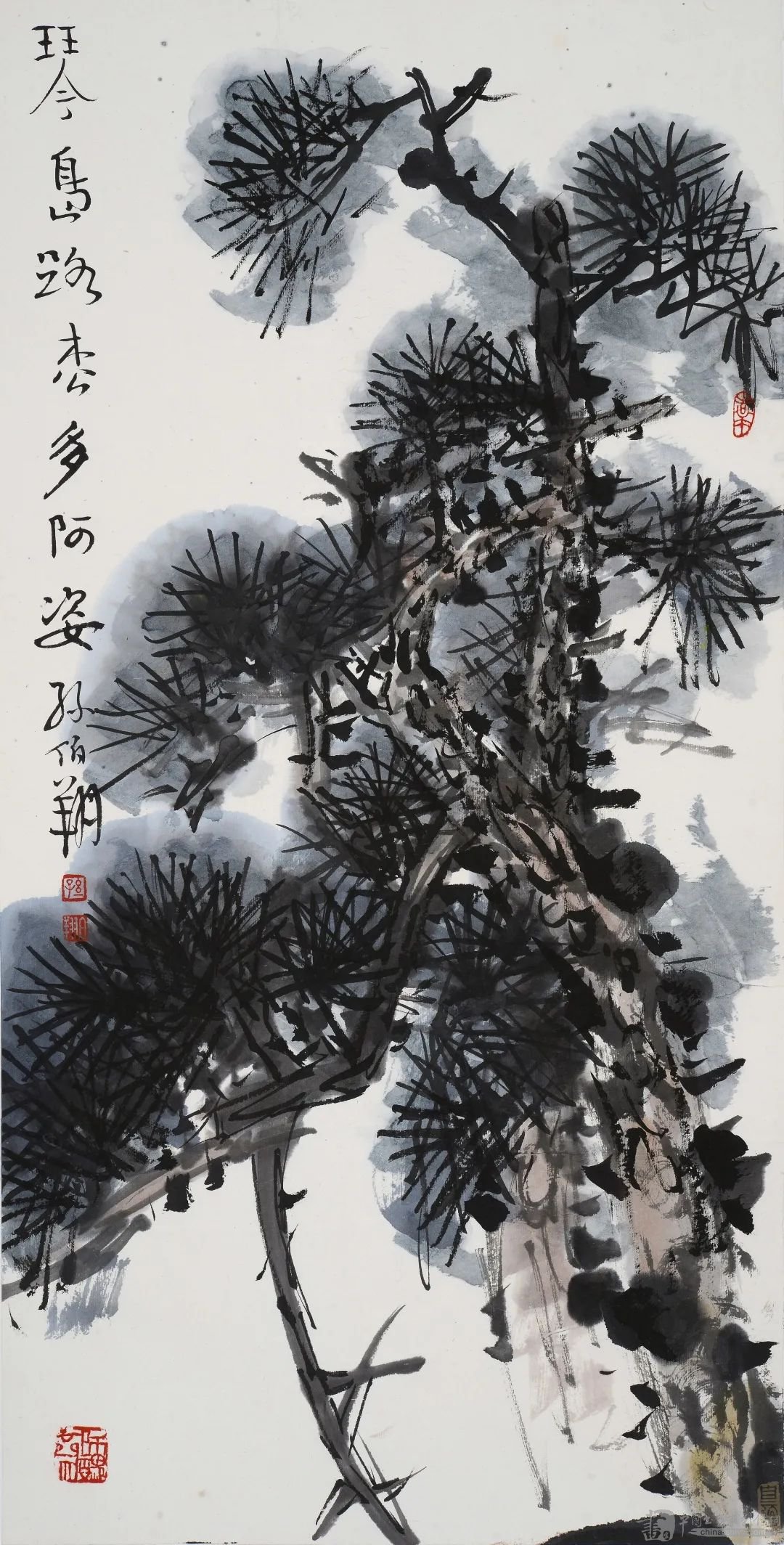

孙先生在《学书随感》一文中指出:“临写书法是直取前人的碑帖,在临习中加深领悟能力,久而久之,则可以领悟到书法艺术囊括着大自然万殊意象之美,这种深奥的意象美在日后的创作之中更能感觉到它是书法创作的基石。”学书者到达一定的层次,需要领悟书艺中大自然万殊意象之美,如张旭观公孙大娘舞剑器而得书理,怀素观夏云奇峰而悟书意。孙先生深谙此道。他善于摄取生活和自然中之意象之美,诸如万物多姿多变之天成之趣、跳跃之妙、精神飞动之美,通过点画、结字、章法之和谐变化、创造一种大美境界。

当然这种大美境界,又必须有“古意”融注其中。孙先生认为:魏碑是一种出自古意、雄强多姿的书体,拙中见美。它恰似嶙峋山石,也好像苍松翠柏,以朴拙自然为尚。以古为新是孙先生北碑书法创新突破的又一法宝。他有一首论书诗:“转瞬砚耕六十春,而今更喜古中新。休将碑帖分泾渭,剔透清凉最精神。”这四句话实际上阐述了他书法理论中的四种主张,即千磨万砺论、以古为新论、碑帖结合论、剔透清凉论,其中,“剔透清凉”是其晚年书法追求的一种清明境界。他的书法之所以能够“以古为新”、“以民间取法为新”而不俗,在其格调高雅、境界非凡上。因此,书法的高下与雅俗,以意境之高下与有无为判,则泾渭分明。

孙先生晚年所书文天祥《正气歌》,与其上世纪80年代获一等奖的《正气歌》相比,更多了许多“剔透清凉”的超然之意。可以说在对法、理、趣、意的自然追求上,晚年所书《正气歌》记录了他几十年来书法创作的历史传承与超越,真正达到了技道并臻的高境界。

意境是心灵宁静与真诚的产物。孙先生说:“学术也好,作书也罢,始终保持一种平静的心态最为重要,不为名所左,不为利所右。”这是一种大境界,当代书坛真正坚守者能有几人?

孙伯翔先生能够以北碑书法立于当代书坛,非常难能可贵。可以说他是“魏法”的代表人物。而在“法”的基础之上,他能够把“趣”、“意”和“法”高度统一,并且善于观察生活,不被“成法”所囿,智悟生活之“理”和魏碑笔法,用文人的书写性在法、理、趣、意等方面建立起自己的一套独特的笔墨语言体系,尝试着打通碑帖界限,从而在北碑书法方面写出了大境界一一这是孙先生最成功的地方,也是留给当代书坛最值得思考的话题。

文|吕书庆,源自:孙伯翔艺术馆

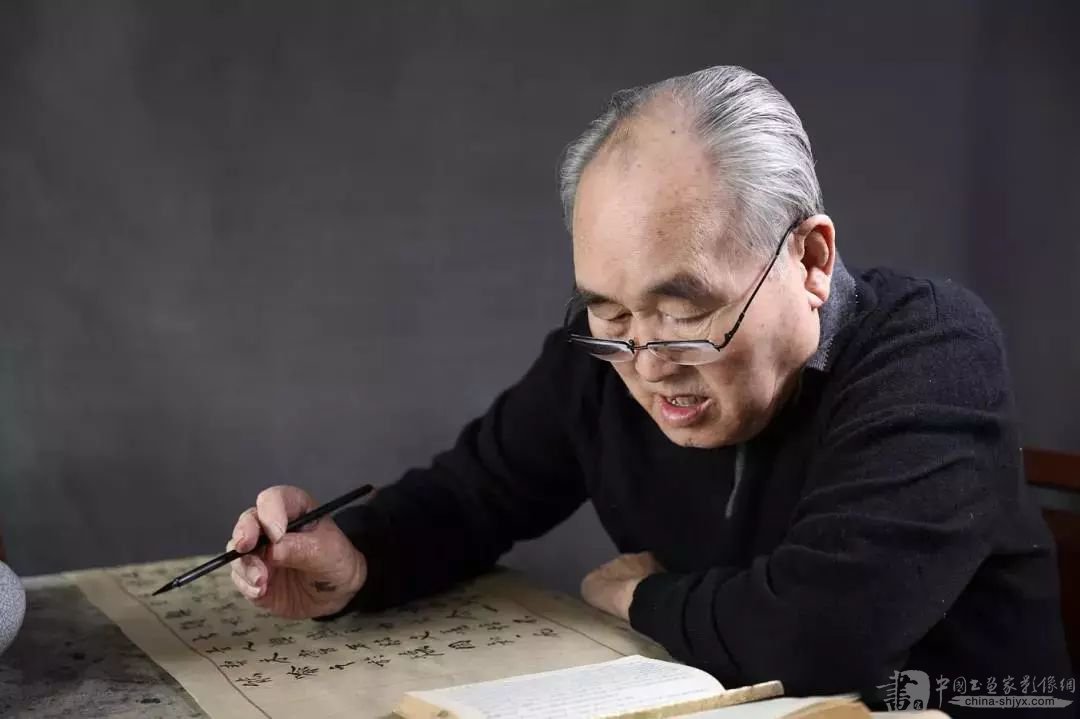

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

上一篇:书籍推荐 | 《旭宇楷书作品集》

最新关注[更多]