| 时间: 2024-10-25 | 标签: |

清代碑学晚期,随着独尊北碑陷于绝境,碑学后期代表人物赵之谦、沈曾植、康有为的书法立场发生了明显转换,由独尊北碑转向碑帖兼融。这种转换不是审美意义的,而在很大程度上是以帖济碑之穷的无奈之举。碑帖兼融一途的开启,挽碑学狂澜于既倒,为碑学别开一面,而这也成为清末民初书法创作的主潮。

对清末民初碑学发展背景的简要梳理,为我们从宏观书史角度理解、认识孙伯翔先生书法所达到的历史高度提供了铺垫。如果我们不是从拘泥于当下具体的人和事出发,而是具有一种长时段的间离的历史眼光,那么,将孙伯翔先生推为近百年来迥出时流为数不多的碑楷大家之一,似乎并不为过。

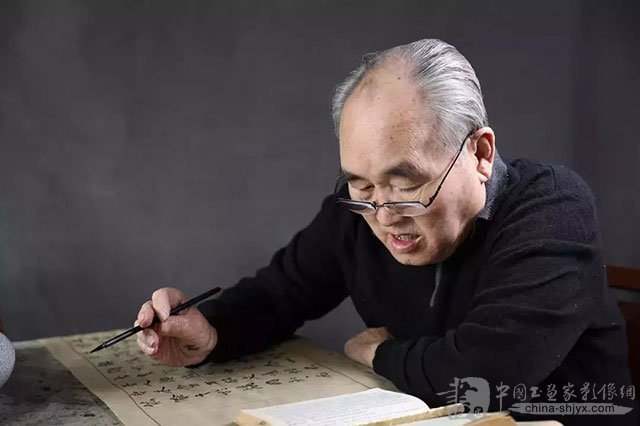

孙伯翔先生的碑学实践改变了清末民初以来的北碑创作路子,他不是以笔追刀,用笔来描摹刀痕,而是使笔如刀,在自然的书写性中追寻、体现刀味,这与李瑞清、曾熙乃至当代的胡小石都拉开了很大距离。究其原因,这主要是书家不同审美致思的结果。孙伯翔先生对魏碑的独具法眼,使他在碑书创作中能够清醒地摆正"笔”与“刀”,孰轻孰重的关系,而其理论价值则在于,他以一流碑书实践家的敏感道破了魏碑笔法之谜。

魏碑笔法是“刀”“笔”融合的,它是华夏文化与鲜卑文化浑囵一象在笔法上的体现,至于刻手的精粗当然存在,但魏碑基本笔法形态和审美风格特征并不会因刻手工匠水平的高超低劣而发生根本改变。孙伯翔先生对魏碑笔法的认识首先是奠立在书写性这一原则下一一“惟笔软则奇怪生焉”,笔法的奥妙来自柔毫的千变万化,而刀意则是在遣毫挥运,使转腾挪中自然产生的。

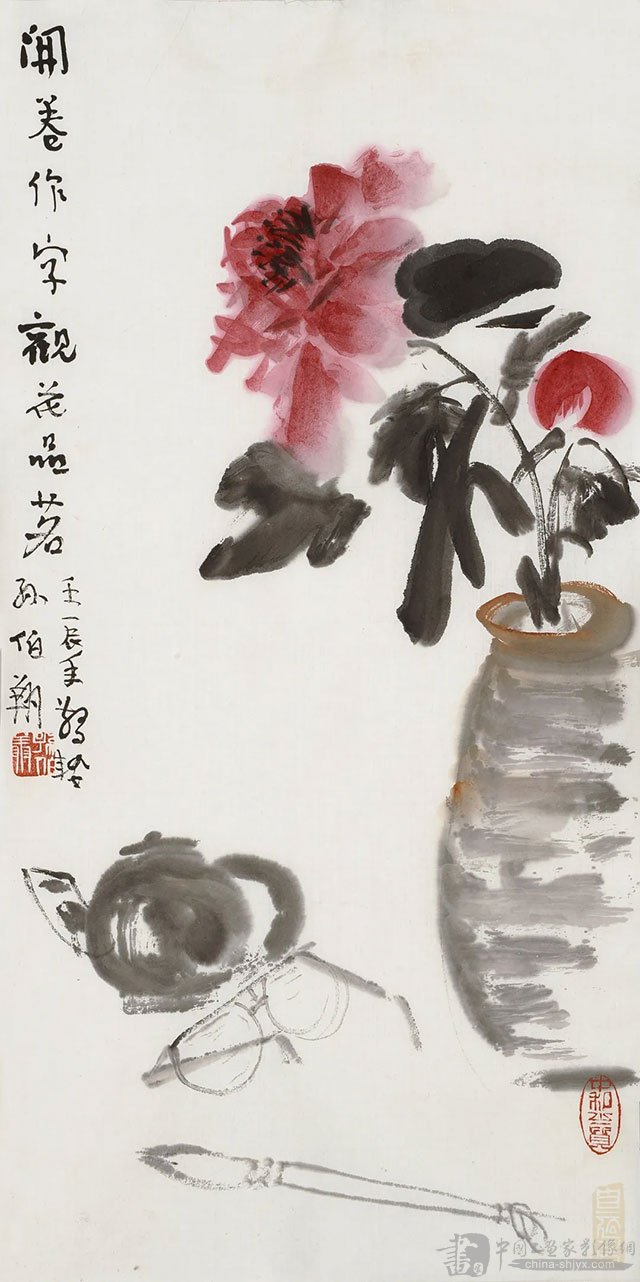

孙伯翔先生书法筑基于《龙门二十品》、六朝摩崖、墓志,其中又以《始平公造像》、《杨大眼》、《魏灵藏》为法所自出。同时,当代魏碑大家王学仲对他影响也极深。他在魏碑这一书法领地旁搜远绍,笔耕不辍。洒下了超过常人的智慧和辛劳,孙伯翔先生的碑书斜画紧结、出之变态、雄奇角出、朴茂逸宕,极具空间化造型美感。较诸《龙门二十品》的刀痕毕露,孙伯翔先生注重笔墨意味的传达,以书写性冲淡力凿的僵硬做作之气,一任自然,墨气淋漓。而他以笔做刀在不经意的挥运斫凿中将碑的方折圭角曲尽其致地表现出来。这种举重若轻的写碑本领使孙伯翔先生超越前贤而直可与于右任相接。

在孙伯翔先生身上,洋溢着一种平民化格调,自然、质朴、率真,这与他的碑书创作构成了一种文化——审美心理的内在契合。在当代书坛,孙伯翔先生是能够将主体个性气质与书法古典传统和时代审美风格加以完善结合的为数不多的书家之一。他的书法求变而不炫奇,求新而不耀怪,新理异态,出之自在。

孙伯翔先生的碑书创作有力地提升了清末民初以来魏楷书的创作地位和品位,并将其导向一个可供发展的历史象限。近年来,为拓宽创作领域,孙伯翔先生又转向碑书行书创作,并以其自然质朴的韵致,呈现出一家风貌。

文|姜寿田

源自:孙伯翔艺术馆

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

被誉为“当代北碑第一人”和“碑学巨匠”。

2024年4月16日在天津辞世,

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

上一篇:第五届华夏之星书画大展征稿启事

下一篇:她们拿着花花草草在干啥?

最新关注[更多]