| 时间: 2025-01-09 | 标签: |

中国书法有着悠久的传统,是把传统当作不可逾越的高峰,看作灵性的桎梏,沉重的负担,还是取之不尽,用之不竭的宝藏;是毫不犹豫地舍弃,还是努力地吸取其中的营养,这是一个艺术家所无法回避的问题。而对传统的态度也决定着艺术家的前程。

孙伯翔先生的艺术实践和所取得的艺术成就给人们做出了回答。传统,永远是财富。只有深入传统,继承传统,才能超越传统。传统犹如攀登艺术高峰的阶石,只有汲取了传统的精华,才能达到艺术的顶峰。

但如果只是一味地朝临暮写,则不免落入前人的窠臼而不能自拔。对此,孙伯翔先生有着深刻而清醒的认识,他曾经说过:“熟然固然可以生巧,但也可以生俗,也可以生死。” 他没有像前人那样,对所有的魏碑作品一味地持肯定态度。他既看到了魏碑的优点,也看出了魏碑的短处,他认为古人也不是笔笔都好,字字均佳。他曾经多次谈到:“无名的小造像、小墓志却是以刀代笔,我们不能做为法来学习,但是它们当中有一种自然的天趣,给人们一种朴实无华的美感,虽不能做法,但可取意。”

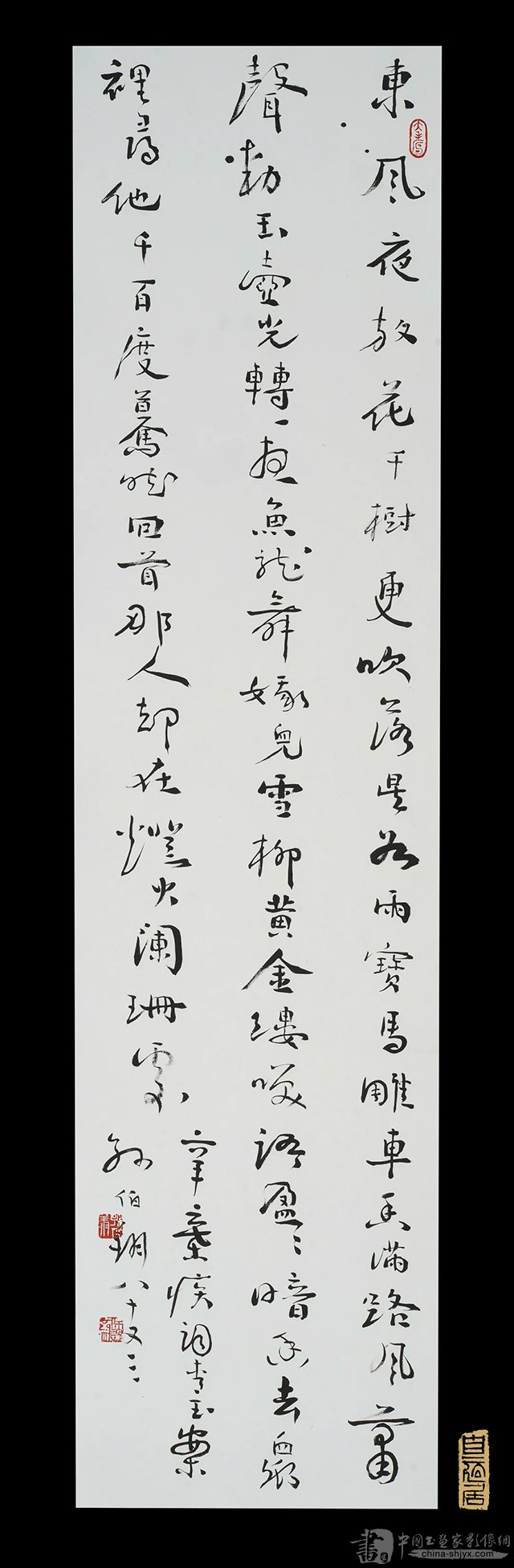

孙伯翔先生多次告诫学生们,写方笔魏碑的时候,要注意到它圆浑的一面,惟有圆,方能厚;惟有圆,方能活;惟有圆,方能内蕴丰富。写圆笔魏碑的时候,要注意到它的方雄的面,要靠方雄体现出魏碑的力度和神采。在创作尝试的过程中,要发挥极大的领悟、思维的潜能, 要触类旁通,要具备举一反三的形象思维,这就是艰辛书途上的没有捷径的捷径。

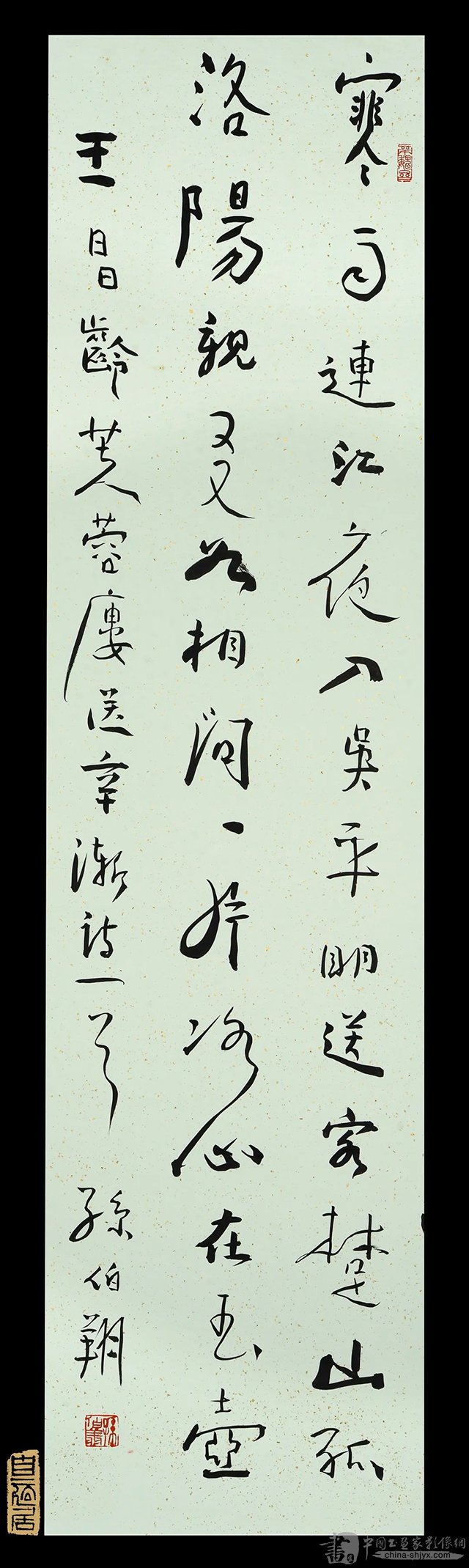

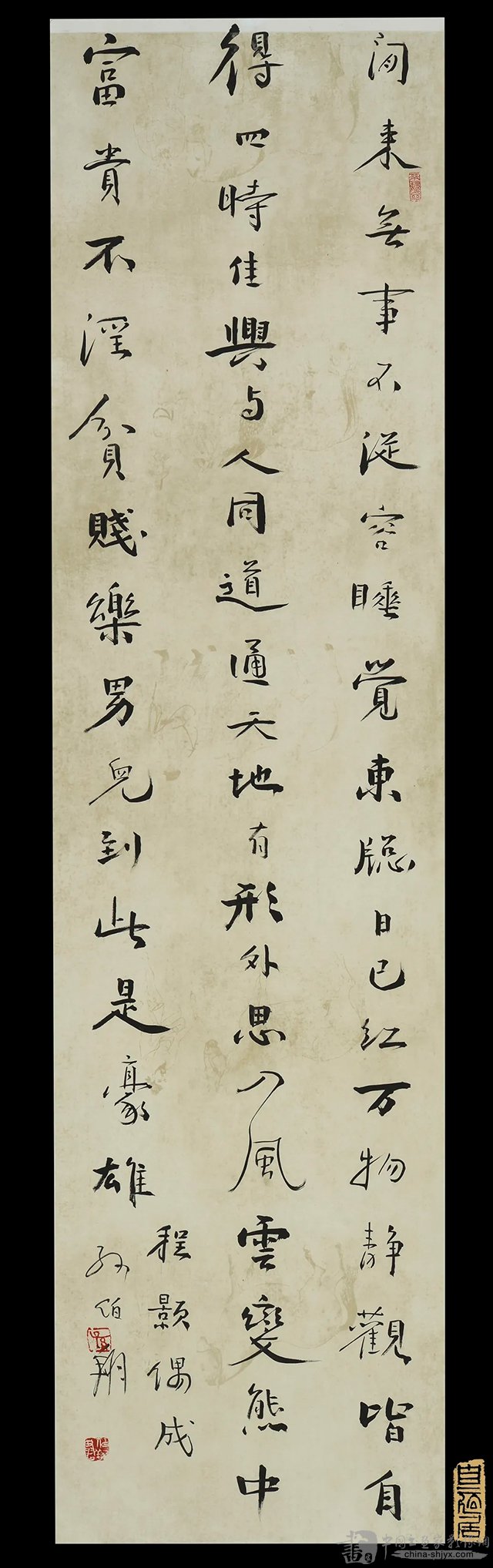

经过数十年临池、研究,孙伯翔先生临写的魏碑书法作品,不是对原碑的刻意模仿,不是对原碑的简单复制,而是融入了自己的理解,体现着自己的创造。同原碑相比,他的作品点画更峻厚,内涵更丰富,变化更多样,风格更鲜明,可以说,这是孙伯翔先生对传统的开拓和发展。

对于功力与性情、继承与创新的关系,孙伯翔先生有过精辟而深刻的概括:“没有形质、何谈性情。”“性质为躯壳,性情是灵魂。形质由古取,性情应时生。”“没有厚积,难有妙得,没有长年,难有瞬间。”继承是提取经典的精华为我所用,需要的是对艺术的领悟。没有拟之贵似的形质之功(包括临、读、悟),就无法获得遗貌取神的能力,得不到遗貌取神的妙机又如何确立自我。没有自我也就谈不到创新。”如果不经过一番无间寒暑的朝夕奋斗,不经过一番艰难困苦的上下求索,而大谈特谈性情、创新,只能是缘木守株,痴人说梦。

文|刘运峰,节选自:孙伯翔艺术馆

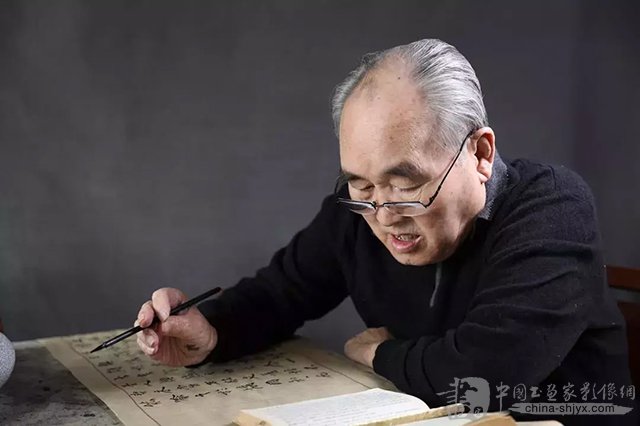

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

被誉为“当代北碑第一人”和“碑学巨匠”。

2024年4月16日在天津辞世,

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

最新关注[更多]