| 时间: 2025-06-26 | 标签: |

在书法创作技术的层面上来讲,它不是像现代艺术中用几堆垃圾、几个桶就能“装置”出一件“作品”来。书法是需要技术的,“技近于道”。

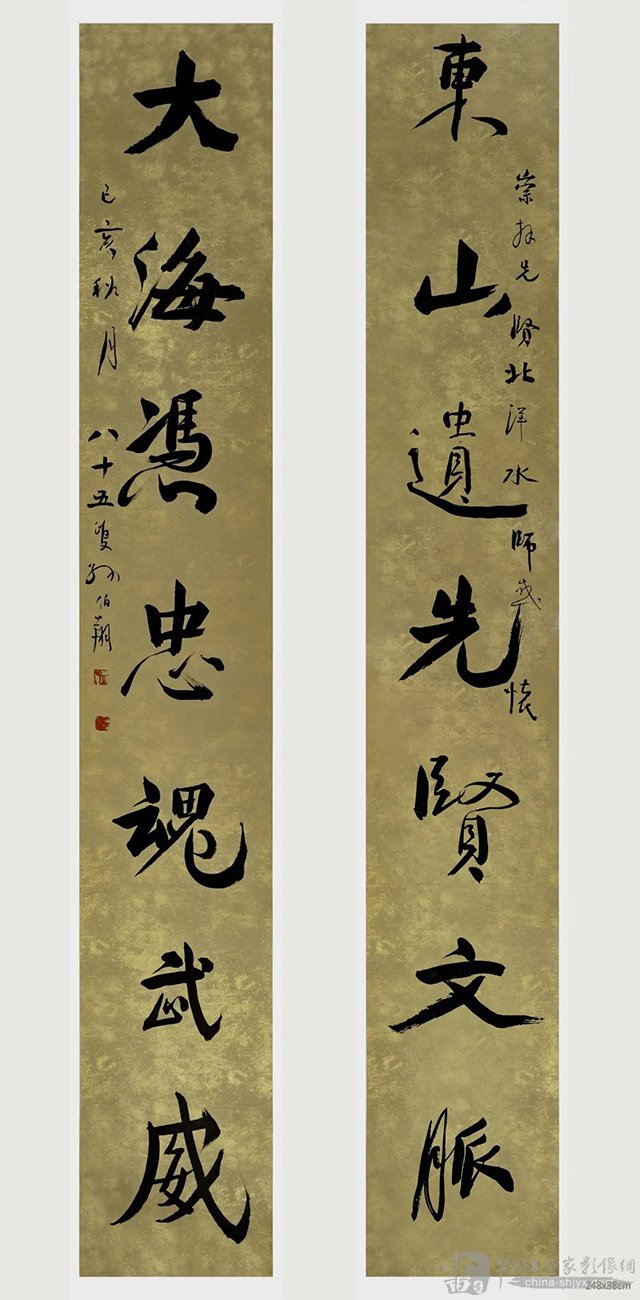

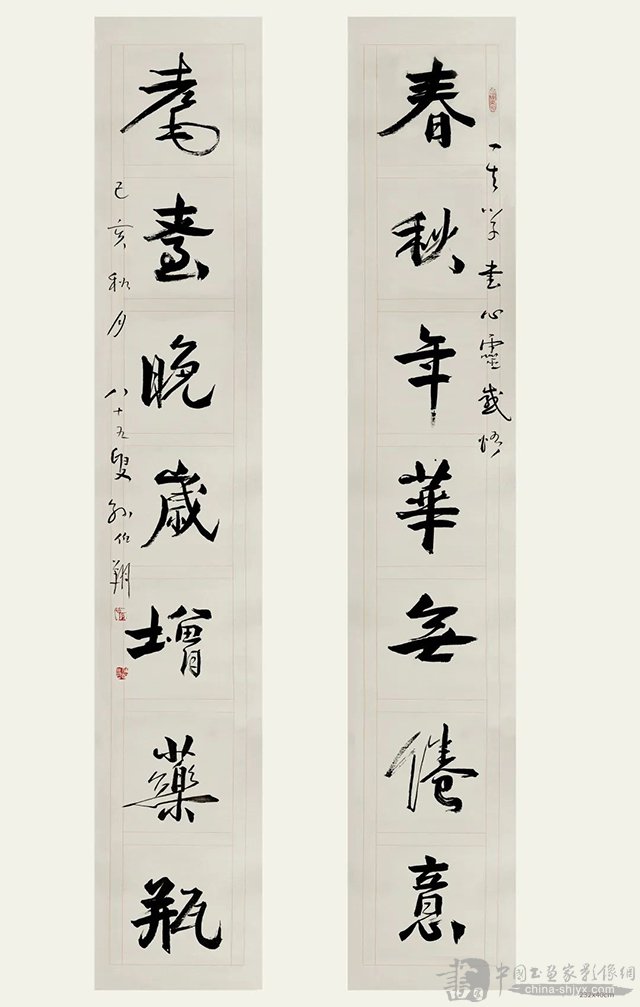

孙伯翔先生的书法在技术层面的探索可以说是成功的。他用一笔柔毫,书写出一种刀砍斧剁般的点画形态和笔意。在这一点上,赵之谦在写楷书时没有做到这一点,曾农髯、李瑞清他们在写这种味道的时候,只能用颤抖的笔意去表现。孙伯翔先生则能够自由地用一笔柔毫表现出石刻的感觉。

如果用“风韵”去要求,非他所长;但如果用“气质”、“气骨”去看,孙伯翔先生达到了一种非常强的力度。他的笔能够“入木三分”,用这么软的毫表现出各种坚硬的质感,各种折断的笔痕,或者是“折钗股”、“屋漏痕”等各种技法中比较强硬的东西。他用种种技术性的东西来表现阳刚性的力量。我们看现代书法的一些作品,搞得好的作品都是传统功力比较强的人创作的。如果是完全没有传统功力的人所搞的,简直就不能看。为什么?因为他在技术的层面上就没有东西。他们不能用一管软毫去达到各种各样强硬的骨骼的效果。

包括复杂的结字,结构,或者把这个字无限地增多,或者浓缩、概括成很少的几笔,这种技术性的追求,孙伯翔先生达到了一个很高的层次。他的技术层面带有个人的特色比较强。在写大字方面,我认为他比赵之谦更为成熟。赵之谦的稿书、信札的那种小行书写得水平非常之高:赵之谦的笔法也在消解“二王”笔法中的些东西。他用一种非常质朴的碑的办法简化,使其具有种特殊风韵。孙伯翔先生则表现在行楷,现在又变为行书。赵之谦写行楷,包括曾农髯、李瑞清,他们是在写行书上向前发展。康有为、萧娴再用行书来写行楷,他们还不能用行书来完成正楷的笔法。所以就从技术层面深化我们书法艺术水平的角度来看,孙伯翔先生是有代表性的。

从发展观看,一种艺术是积累的发展,而非断裂的发展。孙伯翔先生是跟着赵、曾、李他们的步伐向前进,而不是断裂式出现的。

孙伯翔先生不随便去接收篆、隶的笔法,而是把北碑笔法这一方面推向极致,在这些积累上不断去完善自己,去发展、创作。虽然这个路子走得很苦,越到金字塔尖,路子越难走,每增加一砖一瓦都是极为困难的,在这一点上,他是非常可贵的。

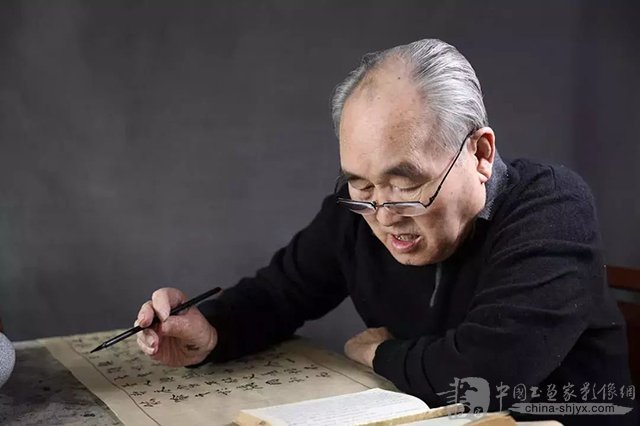

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

最新关注[更多]