焦墨破易:初中海山水的文化质变与精神突围(上)

在中国山水画数千年的演进脉络中,焦墨技法始终是一块试金石,它以“惜水如金”的创作范式,将笔墨从水的润化中解放出来,在枯涩浓淡的极致表达里,考验着创作者对传统的理解深度与对精神的承载能力。北京藏家提出初中海焦墨山水实现“超越风水易学的质变与量变”,这一论断绝非泛泛之谈,而是精准触及了当代山水画革新的核心命题。这种“变”不是笔墨技巧的简单叠加或题材的浅层拓展,而是以焦墨为刃,剖开了风水易学被功利化遮蔽的精神内核,在传统与现代的碰撞、东方与西方的对话中,完成了从文化基因到精神价值的系统性革新,为中国山水画的当代发展提供了极具启示性的范本。

风水易学作为中国传统文化的“底层代码”,其本质是古人观照自然、安顿生命的智慧体系,蕴含着“天人合一”的宇宙观与“生生不息”的生命观。在山水画的传统语境中,风水意象与笔墨表达本是共生关系,山之龙脉、水之气脉、云之聚散,既是自然景观的描摹,更是易理精神的具象化。但在后世的流传中这种精神性逐渐被功利性消解:许多所谓“风水画”沦为程式化的符号复制,山必求“环抱”、水必求“回流”、树必求“葱郁”,将易理简化为“招财纳福”的商业噱头,笔墨沦为技术的炫耀,精神内核却日渐枯萎。

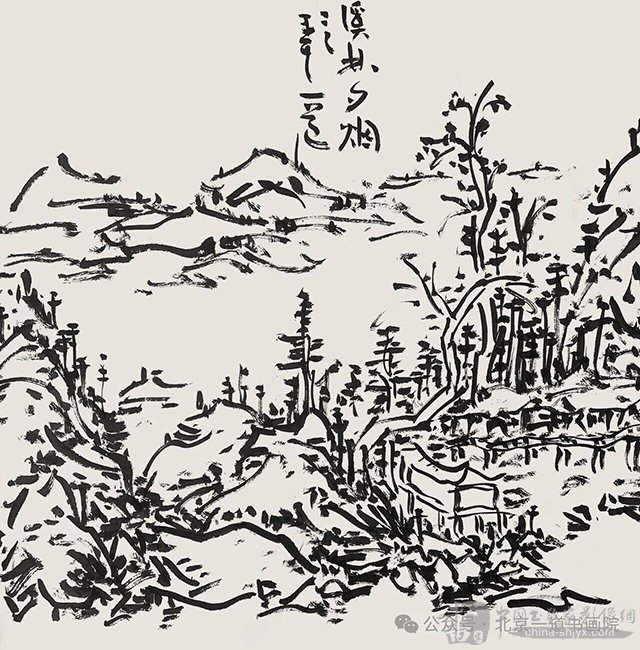

初中海焦墨技法的特质,恰恰与这种符号化的浮躁形成鲜明对照。焦墨以干墨为基,依赖笔力的提按顿挫与墨色的枯润变化构建意境,无水分的缓冲与修饰,每一笔都直面创作者的学养与心性。初中海选择焦墨作为表达风水易学的媒介,本身就是一场精神立场的宣言。初中海提出“焦墨水墨写我”的艺术主张,旗帜鲜明地与“复制传统”“迎合市场”的创作惰性划清界限,重新唤醒了风水画创作被遗忘的真理:真正的风水画文化创造,从来不是技术的堆砌,而是精神的锻造。

这种唤醒并非凭空而来,而是建立在对传统的深刻解构之上。初中海深谙黄宾虹“五笔七墨”的精髓,却没有停留在对“浓、淡、破、泼、渍、焦、宿”的技法模仿,而是从中提炼出“笔墨即精神”的核心要义。黄宾虹晚年的焦墨山水,以“黑、密、厚、重”的风格诠释山水的苍茫气象,其本质是对“道”的视觉化表达;初中海则在此基础上进一步追问:在全球化语境下,这种“道”的表达如何获得当代性?画家

的答案是“写我”,以个体的精神体验为纽带,将古人的笔墨精神与当代人的生命感悟相连,让焦墨从传统的技法范畴,升华为精神表达的载体。这种对传统的创造性理解,为其作品的量变积累奠定了思想基础。

初中海焦墨山水的量变,首先体现在对传统文化基因的“当代编码”上。所谓“编码”,并非对传统笔墨的简单改造,而是将风水易学与传统笔墨中的核心要素,拆解为可被当代审美感知的视觉符号,实现从“传统语汇”到“现代语言”的转化。这种转化不是断裂式的颠覆,而是延续性的创新,如同基因的重组,保留核心序列却生成新的生命形态。

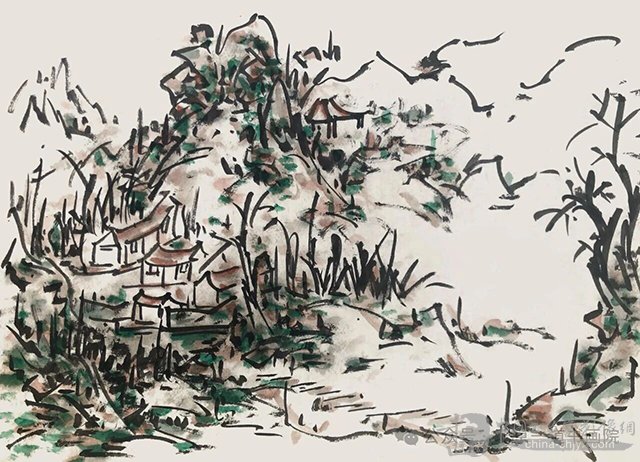

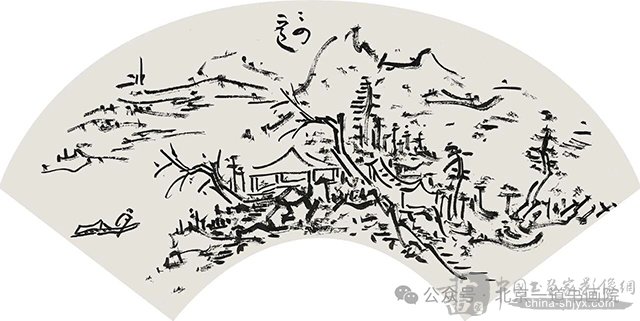

重要的是,初中海完成了对传统笔法的现代重构。传统风水画中“骨法用笔”是表现山之龙脉、水之气脉的关键,线条的刚柔、曲直、缓急直接关联着易理中的“阴阳平衡”。初中海将这种笔法拆解为“线的张力”“墨的密度”“迹的温度”三个维度:他笔下的山形,多以枯硬的线条勾勒轮廓,线条的粗细变化暗合“阴阳消长”之理,如《山风水长·艮岳》中,主峰的线条坚如磐石,呼应“艮卦”的“止而不动”,侧峰的线条则略带波折,暗含“动中有静”的易道;在墨色处理上,他摒弃了传统焦墨的单一枯涩,通过多次积墨形成“枯中见润”的效果,墨色的密度变化对应着“气的聚散”,如表现水流时,以极淡的焦墨干擦出飞白,既保留了水的灵动,又暗含“气脉流转”的意象;而“迹的温度”则来自画家的书写性,每一笔都带着呼吸的节奏,避免了程式化的刻板,让笔墨成为精神的痕迹,而非技术的标本。

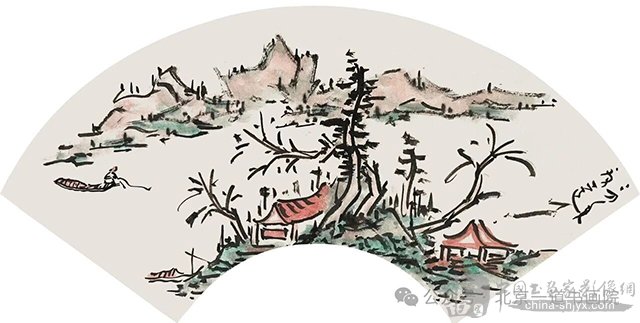

这种编码同样体现在对传统意象的现代转译上。传统风水画中的“龙脉”“明堂”“水口”等意象,在初中海笔下被赋予了新内涵。初中海不再将“龙脉”局限为具体的山势走向,而是转化为画面中的视觉主线,如《易经山水·乾道》中,几座山峰沿画面中轴线递进,线条由粗到细、墨色由浓到淡,既形成了强烈的纵深感,又暗合“乾卦”“元亨利贞”的递进关系;“水口”则从“藏风聚气”的具象符号,转化为画面虚实转换的节点,他常以留白与焦墨的对比表现水口,留白为“虚”,对应“气之来”,焦墨为“实”,对应“气之聚”,虚实相生间,完成了对“气脉流转”的现代诠释。

此外量变的积累还体现在对多元艺术养分的有机吸收上。初中海的创作从未陷入“故步自封”的传统执念,而是以开放的视野吸纳西方艺术的有益元素,但这种吸纳绝非简单的拼贴,而是如同水墨与宣纸的渗透般自然的化合。初中海从塞尚的作品中汲取了结构意识,打破了传统山水画“散点透视”的随性,在画面中构建起坚实的几何骨架,如《焦墨山水·坤仪》中,山体被提炼为三角形、方形等基本形态,却在笔墨的修饰下不失自然意趣,让山水既有传统的气韵,又有现代的视觉张力;从梵高的作品中初中海获得了情感表达的灵感,将梵高式的强烈笔触转化为焦墨的顿挫与飞白,如表现枯树时以急促的线条勾勒枝干,墨色的干枯中带着情感的张力,让自然景观成为精神的投射。这种中西融合的积累,让焦墨语言逐渐脱离了传统文人画的小众范畴,具备了走向更广阔文明视野的可能。

文/ 杨青云,曾用名杨晓胜,笔名梅雪、汝愚等。常驻北京。著有《范曾论》《范曾新传》《孔祥敬诗论》《周恩来研究》《范曾诗魂书骨美学思想窥探》《贾平凹美术论》《李德哲美术论》《北京虎王马新华论》《忽培元新论》《王阔海新汉画初探》《北京诗歌概念书系上卷》《樱花结》长篇小说等。现为范曾研究会会长,北京周馆筹秘书长兼《周公研究》新媒体总编。

【责任编辑:Fui】

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国书画家影像网的立场,也不代表中国书画家影像网的价值判断。

上一篇:人民日版转发了就是真正的书法吗?

下一篇:启功晚年改口!曾支持“兰亭伪作论”,为何最后承认自己“胡说八道”?