| 时间: 2025-11-18 | 标签: |

先看“作品”

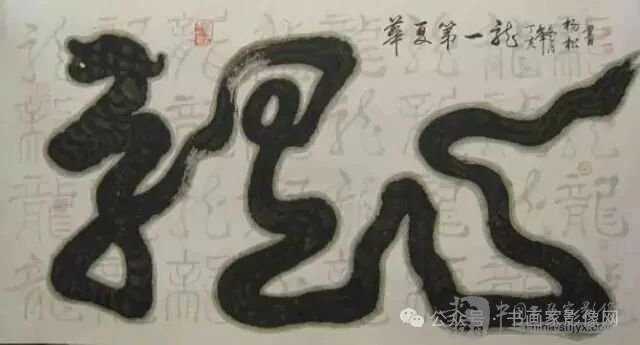

图“天下第一龙”

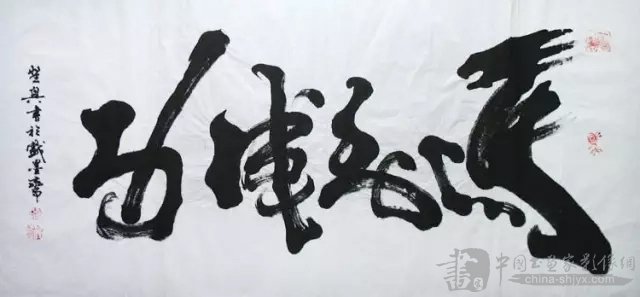

图“天下第一马”

近来书画界刮起 “字中嵌画、画中带字” 的风潮,这类创作常被曲解为 “象形文字的当代回归”,甚至被推崇为 “民间智慧” 的彰显,实则与事实相去甚远。它绝非民间智慧的结晶,反而在一定程度上扭曲了大众的审美认知,与那些植根生活土壤、历经岁月沉淀的真正民俗艺术,有着不可逾越的本质鸿沟。真正的民俗艺术,从皮影的灵动到舞龙的雄浑,都是千百年传承中打磨出的精华,承载着深厚的文化底蕴与集体审美记忆。而这类 “书画混杂” 的流行创作,缺乏历史积淀与艺术根基,更像是书法教育缺位与社会浮躁心态交织下的产物。

真正的民俗艺术,无论是皮影的灵动演绎还是舞龙的雄浑气势,都历经千百年岁月的沉淀与世代传承的打磨。它们凝聚着民间审美的精髓,承载着民族的文化基因与集体记忆,是融入生活的精神财富。而当下盛行的 “书画混杂” 之风,与传统民俗的深厚底蕴截然不同。它更多是现代书法教育缺位,叠加社会浮躁心态下急于求成的创作导向,共同催生的产物。这类作品缺乏艺术根基与文化内涵,堪称审美生态中偏离本质的 “异化之花”。

近三十年来,中国当代书法势头迅猛、百花齐放,却也暗藏不少隐忧。学术与民间的取向分歧、官方与大众的审美隔阂、公益与商业的价值碰撞,多重力量交织缠绕,让书法生态变得复杂。在各类乱象中,“书中有画” 这类创作尤为刺眼。它们抛弃传统书法的法度与气韵,专以夸张的视觉奇观博人眼球,内核却缺乏文化底蕴与艺术张力,堪称流量逻辑下审美异化的典型,也是诸多流弊中最引人诟病的现象之一。

这类作品之所以能形成一定的市场,往往是因为它们迎合了某些特定群体:

对书画艺术理解尚浅、修养不足的初级爱好者;

缺乏艺术辨别能力的普通观众;

部分文化素养有限的新富阶层或企业主,他们或许会在办公室悬挂诸如绘有龙形的“天下第一龙”,或带马头的“一马当先”等作品,并引以为傲;

以及一些追求新奇却审美基础薄弱的老年群体。

正是这些需求,共同助长了此类格调不高的“作品”在一定范围内的流通。

这类创作往往打着“书画结合”的旗号,实际却落于庸俗。创作者常自封或被朋辈互捧为“××一绝”“书画双绝”或“写意书法家”,作品名称也多夸张,如“天下第一×”“中华神笔×”等。他们以轻率的方式对待书法,实则暴露了对传统艺术精神的漠视。

从表现层面来看,这类作品通常具备以下特征:

不临古帖,笔法稚弱,线条刻意颤抖而缺乏内力,落款尤其显出功底的薄弱;

章法混乱,随意拼凑,却自诩为“创新”;

书法与绘画能力俱欠,结果“两不像”,难以入流;

用印粗糙,常有错字,毫无金石气与章法可言;

用纸不讲究,却偏好巨大尺幅,似乎以为“越大越长就越显气势”。

从创作者的心态与动机来看,则普遍存在以下问题:

轻视传统基本功,盲目追求所谓“创新”;

自我标榜,言过其实;

不以艺进,反以名为先;

心胸狭窄,难以接受批评;

固守己见,沉溺于自我欣赏的狭小天地。

回望数千年书法史,能留名千古的大家,无不是以深厚的笔墨功底、独特的气韵风骨立足,从未有人凭借外在的花样技巧传世。面对当下这类舍本逐末的流俗创作,我们更需沉心静气回归传统。通过多观摩经典碑帖、多研读书法理论、多思考艺术本质,锤炼自身的鉴赏眼光与辨别能力。从王羲之《兰亭序》的温润流转、颜真卿《祭侄文稿》的沉郁顿挫等传世之作中,体悟书法艺术的核心要义,建立起端正且深厚的审美标尺。

书法之道,从无捷径可走。那些妄图绕开传统根基空谈创新的尝试,那些不愿笃实临帖却盼一蹴而就的侥幸,那些基本功尚未扎稳便急于求成的浮躁,终究只会让人偏离正途,深陷流俗的泥沼。正如古人所倡 “以古人之规矩,开自己之生面”,书法的创新从来植根于传统的沃土。唯有秉持 “沉潜往复、从容含玩” 的心境,潜心钻研古法、锤炼笔墨功底,方能接续千年文脉,真正体悟书法艺术的筋骨与灵魂。

上一篇:书法用墨,是这样调的

下一篇:没有了

最新关注[更多]