谈及当代书法,当着眼于上个世纪八十年代之初始。我以为,在此之前的书法还没有真正进入当代状态,尤其是在行书与楷书方面。且在此之前的书法,虽也名家辈出,风格纷呈,但这些风格上未能走出唐宋明清式样之余绪,这名家之名还停留在对传统式样的把握。所谓真正意义上的名家,当能对所属时代具有一种推动作用,对其后一个时期产生一种效应性的影响,在其所属领域内建立一个可资借鉴的范式的建树。就此而言,孙伯翔先生以当代著名书家之称谓,实属必然,也当之无愧。

在上个世纪八十年代始,一个特殊历史阶段,因开放的新形势而出现,其开放的意义也决非限于政治与经济的范畴,其更广泛的意义当体现在已是层面上的文化。

后现代主义作为一种世界性的文化思潮,在此时被开放了的中国意识所接受,并迅速波及到诸艺术门类在观念上的变革。有着数千年历史的中国书法被时代裹挟而面临新的挑战与考验。人们担心着,书法这种拥有久远的历史、深厚的传统,又带着民族审美特质的文化精粹,会否拒绝走进这充满前卫性指征的当代呢?与此同时,人们在潜意识层中希冀着一种虽与时代发展而出现的新的书写形式。

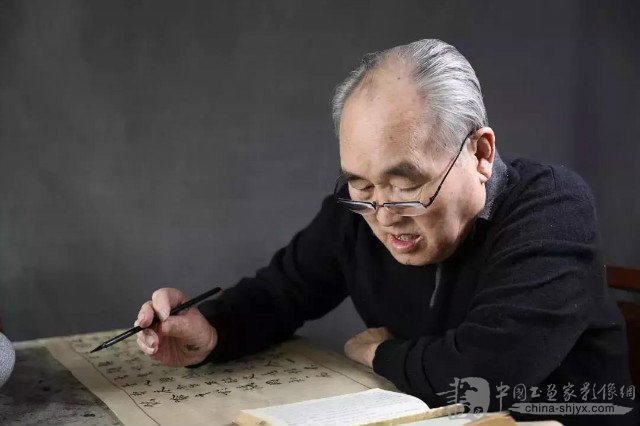

一九八一年,《书法》杂志举办了全国首届群众书法大赛,以期寻找并发现新时期书法发展的可能性趋向,以及有时代特征的代表性的书作与书家。伯翔先生以其十几年的积蓄及饱满的精神指向,为开放了的书坛盛会上了一道大餐,着实地给书坛一个不小的震动。识见的独到使其认准了北朝碑书的精萃部分,沉静的心态又使其对碑书中潜存的内涵有了超乎寻常的认识,他摄取了碑书的魂魄。

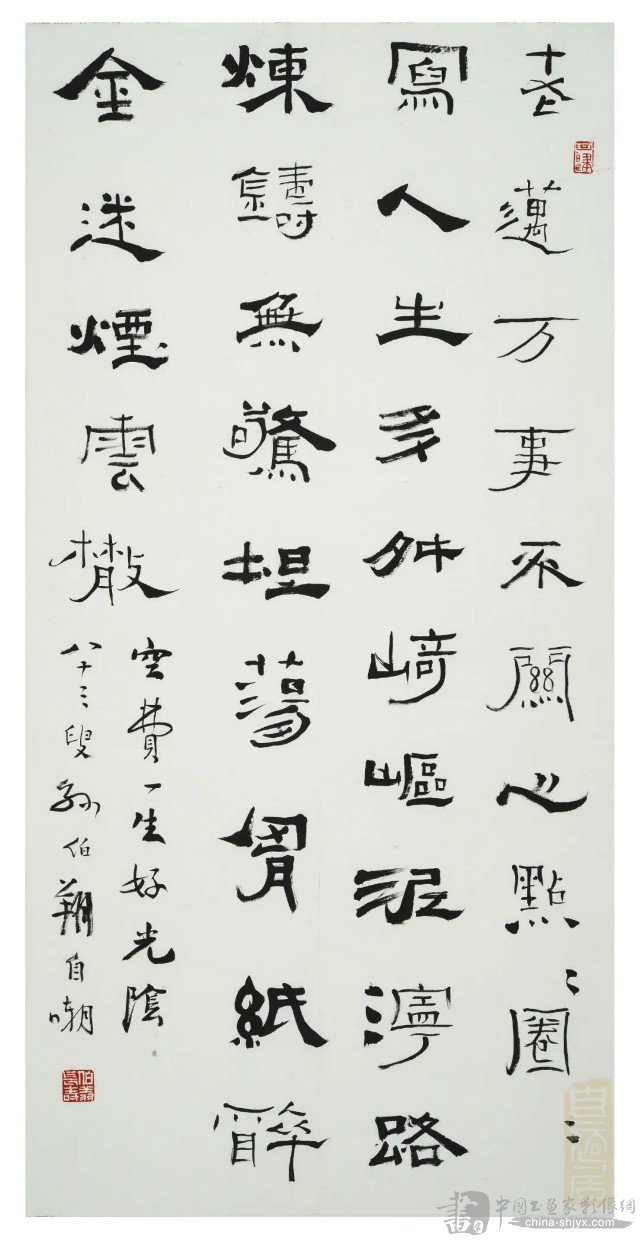

魏碑书法,一个特别时段的产物,雄强朴厚的美质特征准确地传达出汉文化的精神实质。恣肆变化灵机无限的结构方式,包容着先民的哲思智慧,也蕴含了抽象表现和抽象象征的造型意识,还存蓄了走向未来的前卫性指征。碑书的这一内涵又恰遇时代特征有着某种心性上的同契。方峻雄厚,苍拙古茂,又涵带着解构和结构可能的前卫性特征的书风,在伯翔先生的笔下流了出来。孙伯翔为魏碑书法注入了鲜活的生命力,并影响了许多书法爱好者。

影响力源于成就。几十年的潜心探索,大胆创造,成就了自我的同时,首先是成就了一种新的笔法,一种新的楷则,成就了独具风格的魏碑书法。

时至今日,仍有为数不少的人们依然认为魏碑的方折笔法纯属刻工们为简便刀法使然。当然,我们不能完全忽略这一因素的存在。只是,一味坚信其说,则会封杀笔法创造的可能性。从而以惰性思维方式对待传统。然而,伯翔先生没有随众,尽管他很合群。他潜心探索,大胆发端,创造出一种以超长锋羊毫写就的方笔魏碑楷书。古人有云:“……唯笔软则奇怪生焉”,伯翔先生的超长锋羊毫没有生怪,却出奇地规整,肃穆,端庄,且端庄之中又不失灵便,洒落的风神。这是他识见的独到,与沈静的心态所成就的,是睿智与精勤的结晶。

纵观书史,能于楷书上有所成就者寥寥,尤其是唐楷几大家建立了森严的楷则之后。也有人以为孙伯翔的魏碑书法不过摹写前人而已,我不以为然。清人倡碑学,使碑书大兴。出现了一些大家,诸如赵之谦,张廉卿,李文田,康有为等。这些都是大家不疑,在书法上,尤其是对碑书的造诣上,可谓有目共识,但就其笔法的创造与形质讲究上似乎存在着不足。与这几位相比,伯翔先生有超越处。就北魏碑书而言,我承认,不少雄强朴茂,不少恣肆多变,也不少历史之沧桑斑驳,但却少了笔法的真实和丰富。也许正是刻工们为简便刀法而运作,使得笔划自身简单化了,笔画间的关系也简单化了,因而带来了笔画形质上的表面化倾向,以及形质处理上的粗糙与简陋。然而这一切在伯翔先生笔下很难寻到,因为他反对简单,反对概念,他倡导精到,他寻求精妙。

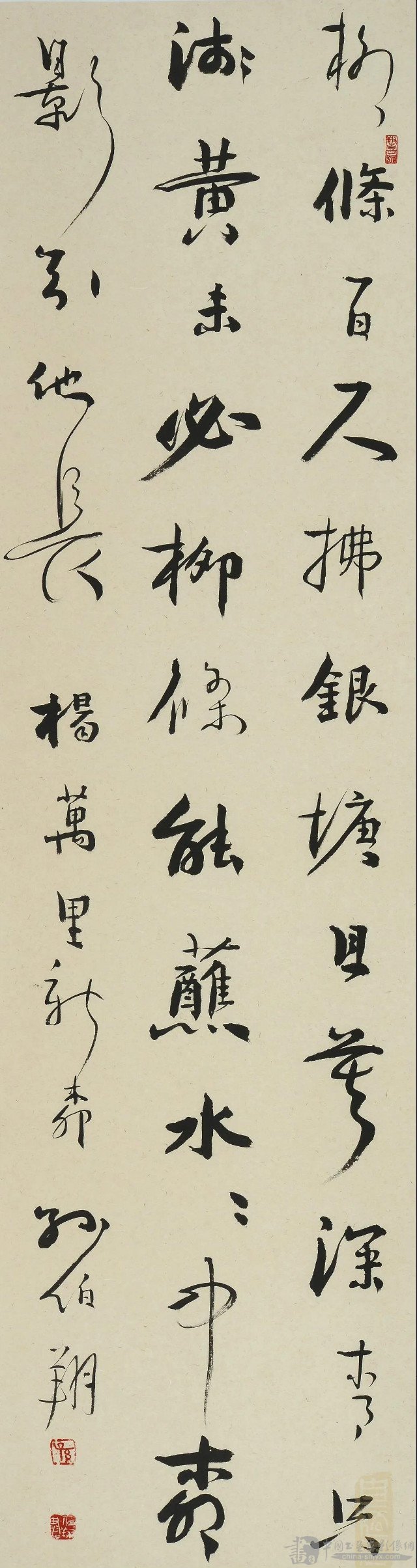

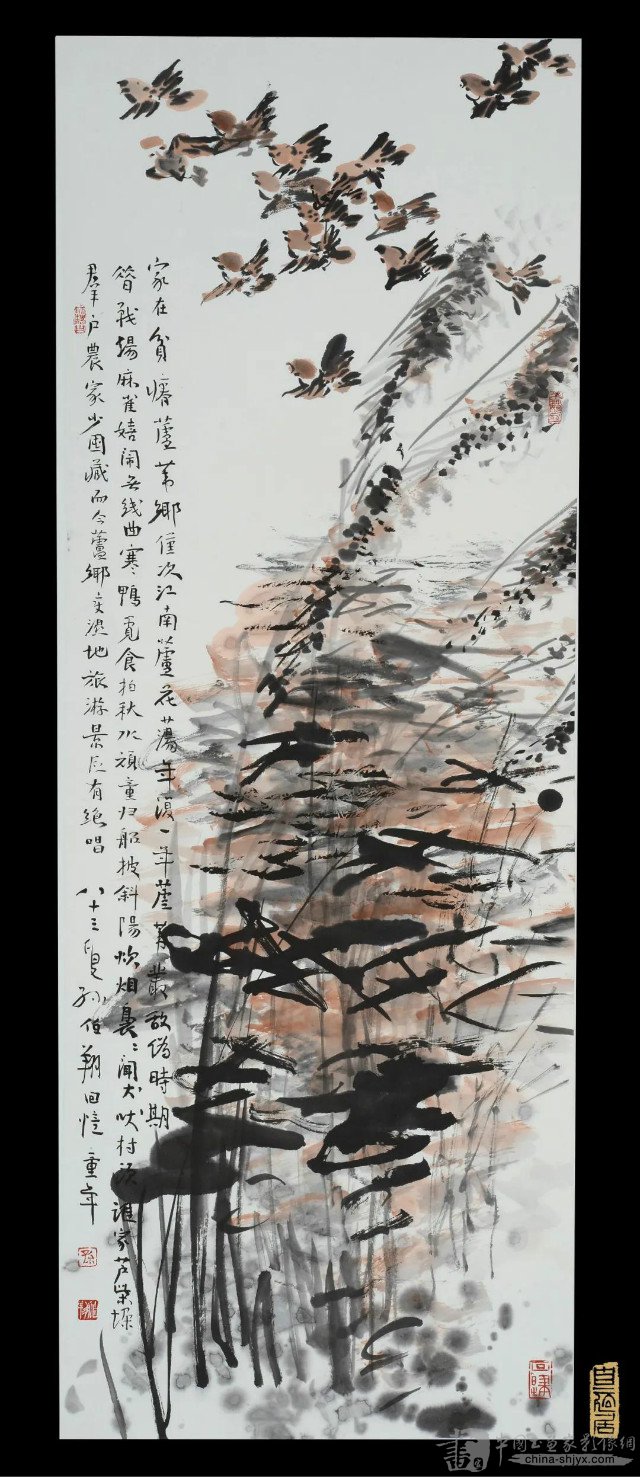

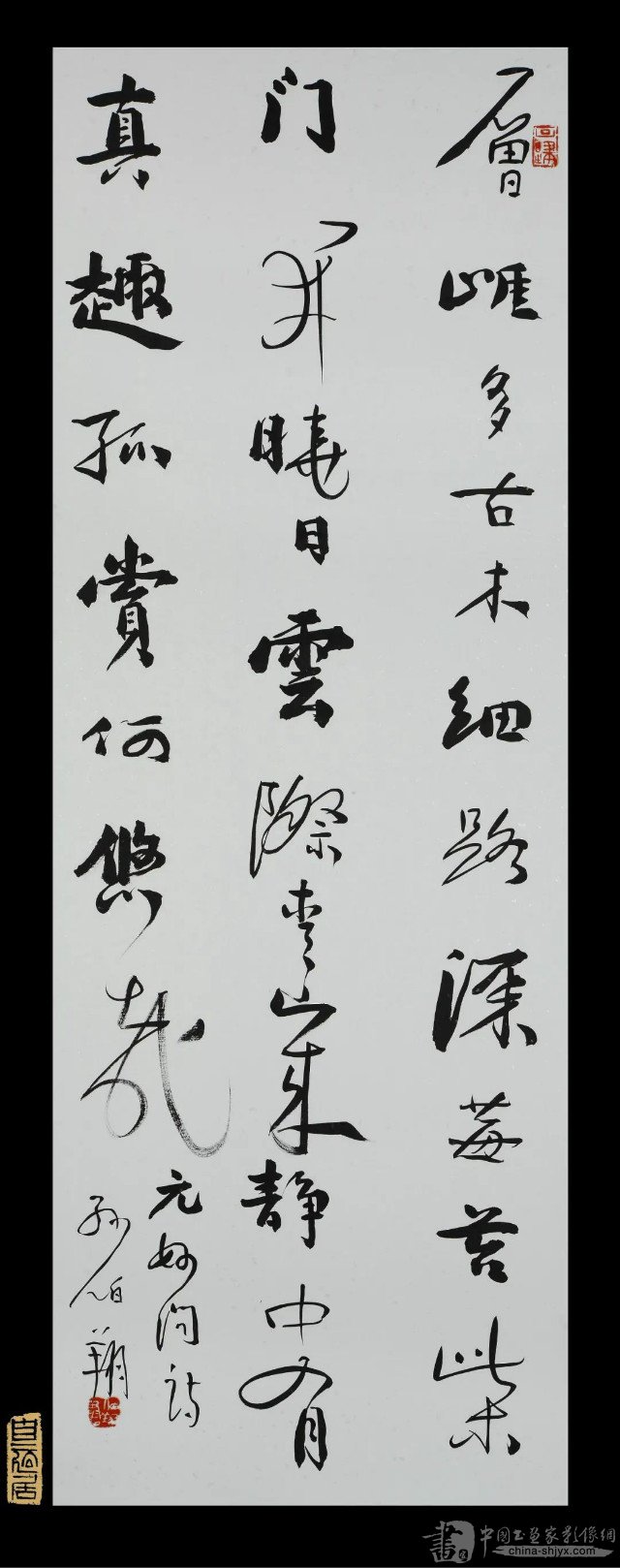

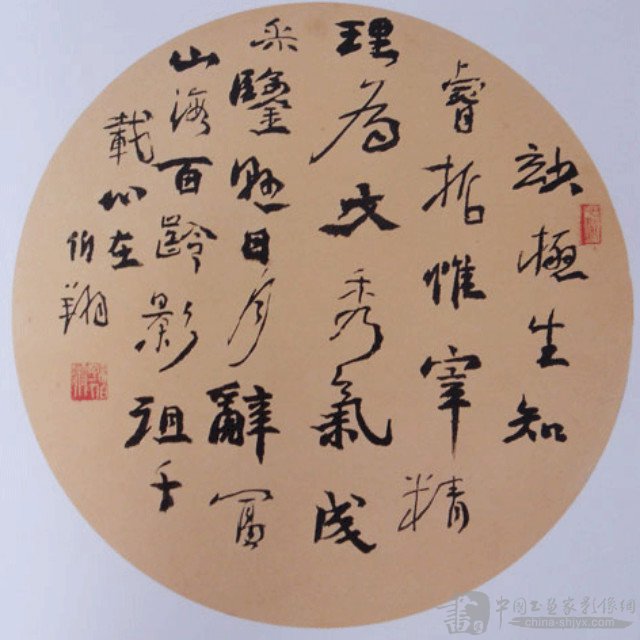

他的精妙和精到体现在他的笔法与结字等方面。他的楷书严谨之中透出灵机,朴拙之中藏蕴灵秀,结字端严而有无限意味。这些特征在伯翔先生近些年来的行草书中也有充分的体现,寓端庄与诙谐之中是伯翔先生行书的一个特质。其行书笔意映带,有缠绵也有果决,草书用笔或循环往复,或嘎然而住,节奏变幻莫测,却合于情理之中,拙巧互见,真意直泄,洒落而不失仪。他讲究线的质量,要求具有独立完美的品性;讲究形质的蕴涵,讲究通篇的气质要存性情,要入万物之象。总之,要处处精妙。

人们说书法近来似乎有些降温,实质是应有的冷静。然而,冷静下来的人们依然没有冷落孙伯翔情结。前一时期,在书法热潮中曾出现过孙伯翔旋风,追求伯翔先生书风,类比伯翔先生书作的人很有一些,但读起来却觉得停留于表面者居多,总显浅薄而不能深入。究其原因是还未能读懂传统,也未能读懂伯翔先生的精妙处。伯翔先生的严谨与灵动并存,粗狂与文气同蕴,矛盾着的双重因素,作用在作品中,亦作用在读者的眼中、心中,这便是伯翔先生的精妙与精到。

在他,用笔不存简陋,每一点画都着力求取变化起伏而获得独立完美,并“动辄合度”。他在《学书随感录》中说:“形质为躯壳,性情是灵魂,无形之莫论性情”。他实践他的所言,他以自家独创的笔法,完善了他对形质的追求;他又以宽博的学养,温厚的人格,为形质注入了灵魂,这便是他的魅力所在。因而他的影响持久着,他不能远离当代书法现象,因这一现象和他紧密相连。

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

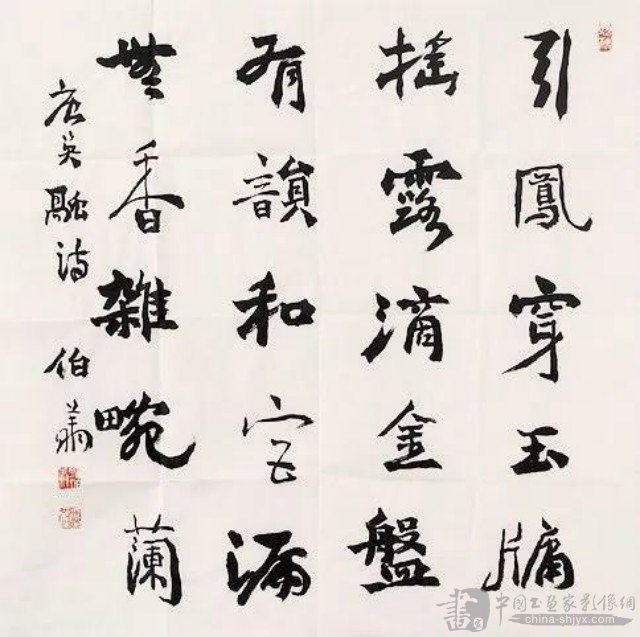

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。