文/初中海

感谢中国艺术基金会,感谢主办单位,邀请我来张家口参加这个研讨会。

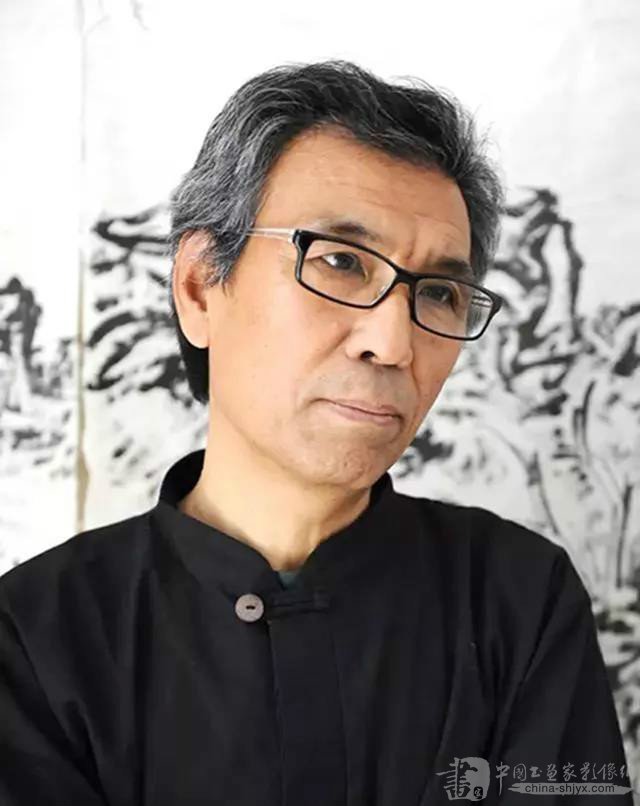

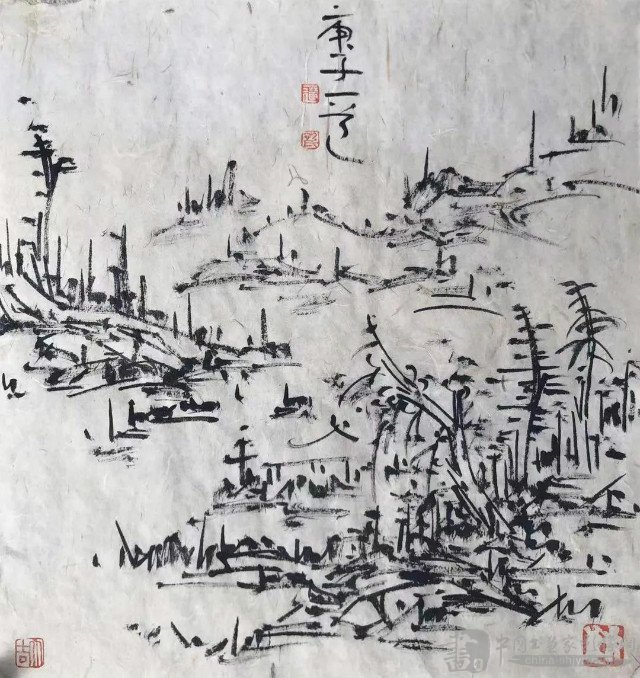

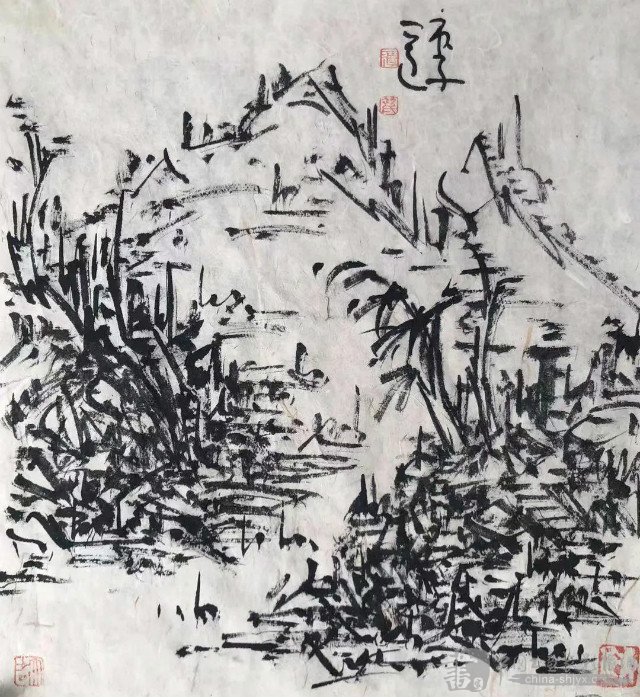

首先申明一点,我是一个纯粹的中国文化的“卫道士”,是一个坚守中国绘画之“道”的画家,是执着于黄宾虹先生的一个后学晚辈,一个深入研究黄宾虹先生画学思想与绘画艺术多年的研究者,所以我对于“当代美术创作的现实观照”的视角都是基于上述身份的立场和原则。

第一,关于当代美术创作的现状。

当今的时代,科技的高度发展带来了全球化、现代化、经济一体化的一日千里,它虽然为人类提供了前所未有的科技便利和物质享受,但是它同时也带来了文化的同质性,从而使我们民族的文化在一种温水煮青蛙的模式中被逐渐的日益的削弱,古典文明的力量被消解。

当代美术创作的现状是什么?当代画坛,画家如云,风格也是多种多样,一派繁荣景象。但是,我对于这种繁荣是心怀隐隐的担忧的。当代的美术创作基本是“拿来主义”的创作,因为从近几年的各类大型美术展览我们可以看到,许多作品缺乏思想性、创造性,观念相对陈旧,或是痴迷在传统的模式里“打转转”,如同一个只会模仿的“假古董”;或是沉醉于时习流行的样式中甘于做一个“影子”,仿佛一个“梳着满清大辫子而身穿西装的洋鬼子”。很多画家在审美取向、绘画语言、技术手段等方面都非常雷同,,获奖者基本上是以大型制作为主,即是是中国画的创作,有的就是将拍照来代替写生,然后通过笔、墨和宣纸这些中国画的材质将照片“绘画化”而放大,把图像转化为“绘画”,说工笔而不“笔”,论写意而不“写”,意象性、表现性、抽象性、象征性远远不够,过于依赖图像,既少了一份中国画的现实主义关怀,又少一种中国画的笔情墨趣,还美其名曰这是这是“洋为中用”,这是“中西合璧”,这是“新的水墨”、“新的国画”、“新的传统”,细细的品一下出了材料以外,无论其创作观念、艺术表现语言还是其艺术创作过程,其内在都缺乏中国画的民族性特征的。刚才和郭老师我们粗略地看了一下我们国家艺术基金资助的这些作品,很是有些失望和遗憾,真正的中国画几乎见不到,好像一张也没有看到。面对这样的美术创作现状,我想任何一个有识之士都会有一种对于中国画未来的隐忧的。

第二,针对当代美术创作的现状,我的三点建议:

1、当代美术教育应该明确和突出一个宗旨:笔墨是中国画的本质与灵魂。

众所周知,当代美术教育依然是延续着徐悲鸿所引进的西方艺术学院制度在中国形成的西式教学体制,在徐悲鸿长达25年的教学生涯中,尤其是新中国成立之后他担任中央美术学院院长期间,他始终对中国画抱着批判的革新的心态全力推行素描训练和艺术要以写实方法表现生活的教学理念。这种艺术思潮一直到上个世纪八十年代中期,仍然有一批有影响画家试图从西方艺术中找寻我们中国画的“出路”,而且这种探寻一直延续到今天,致使当代中国画的笔墨精神和笔墨神韵越来越淡化,而这种笔墨被日益“稀释”的中国画也就越来越被西方艺术所“同质化”了。但是,如果中国画一旦不再姓“中”了,个性没有了,那么中国画也就离改姓“西”不远了。此话并非危言耸听,中国画从西方绘画寻求出路,这条路究竟能不能走的通,经过几十年的探索 到如今究竟成效如何应该是仁者见仁智者见智的。

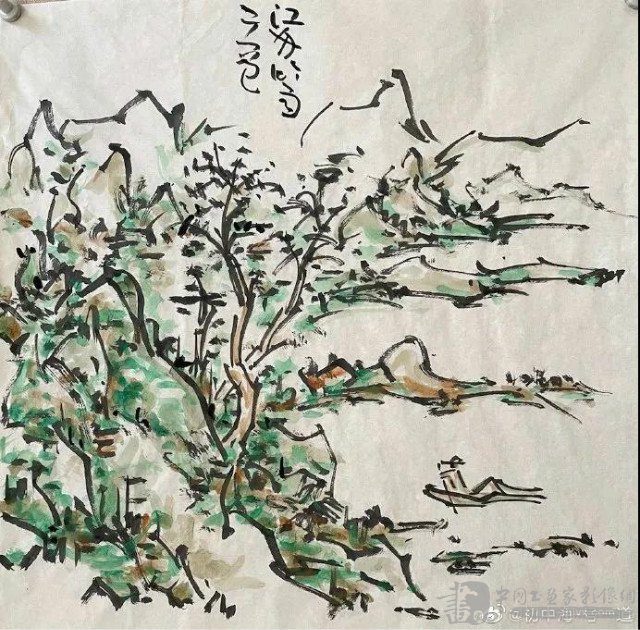

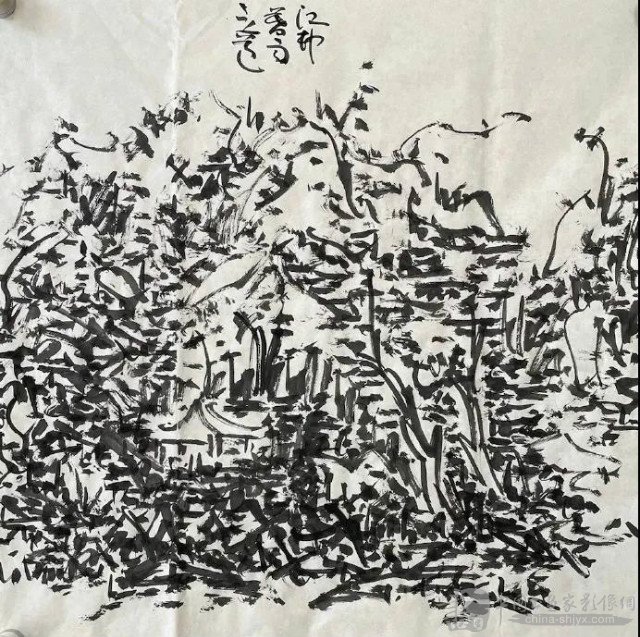

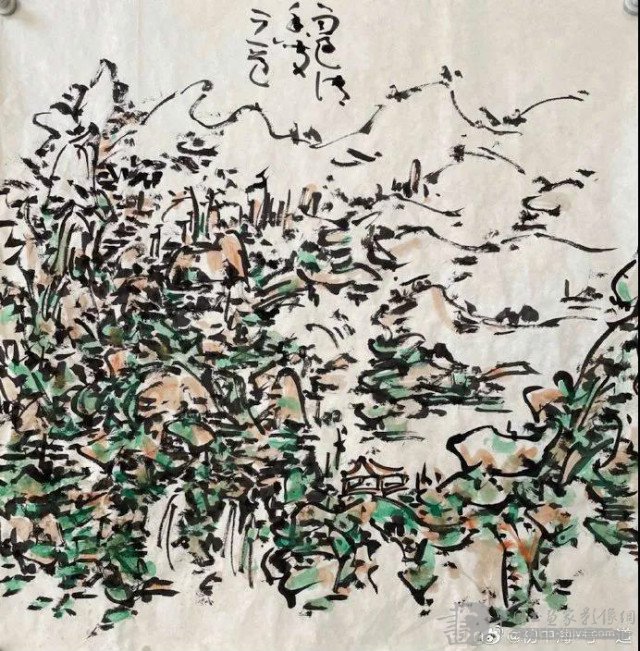

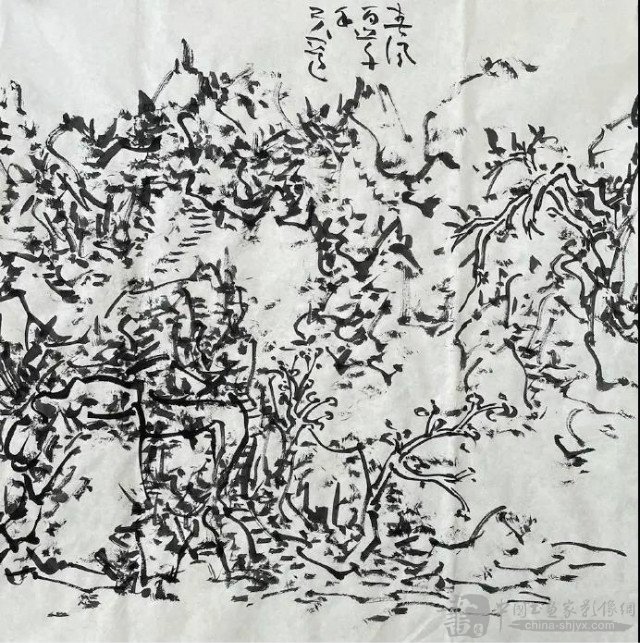

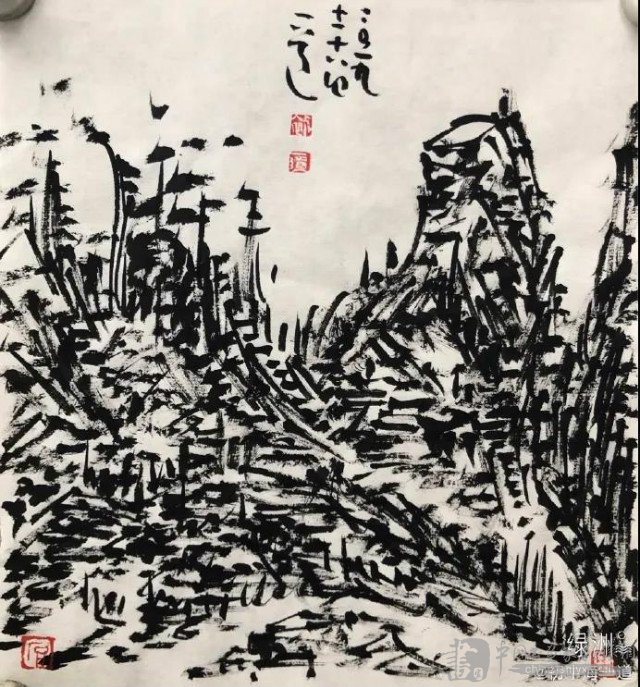

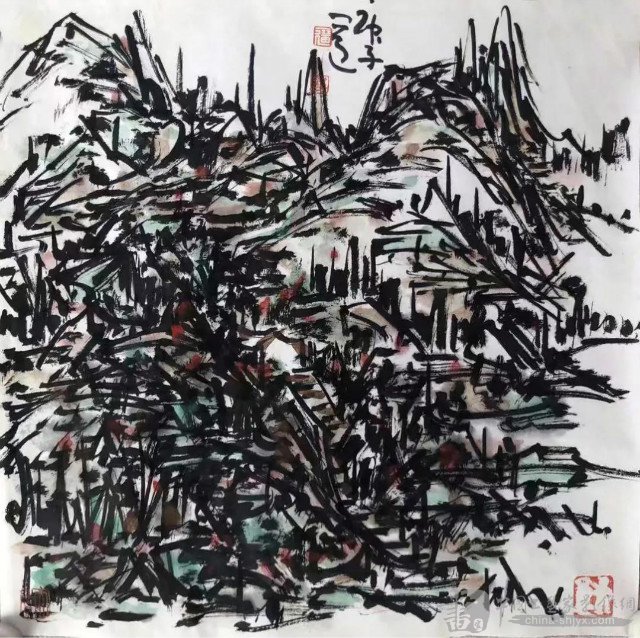

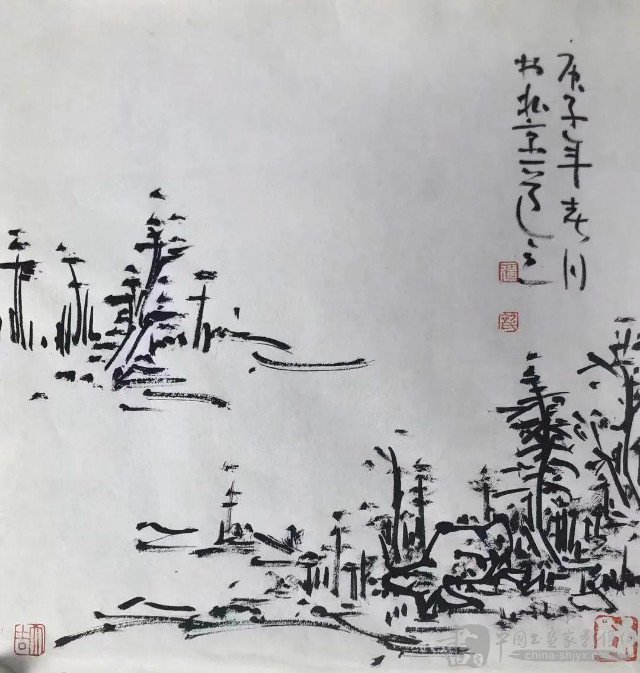

黄宾虹先生说“国画之民族性,非笔墨而无所见”。中国画的当代创作,必须首先是民族然后才是世界的,笔墨精神永远是我们中国画的灵魂和根基所在。我一向坚持认为,笔墨就是中国画的本质与核心,无论时代如何发展,如果背离了笔墨精神,中国画就是带上了引号的中国画,就是一种打着中国画旗号的非中国画。当然,“笔墨当随时代”,三百年前的清湘老人就已经认识到中国画不仅仅需要传承更需要发展;但是,石涛老人深湛的笔墨功力和千变万化的笔墨风格,更是构成他在清代绘画地位的“压轴大戏”。其实,说到底就是一句话,“笔墨精神千古不变,章法面目刻刻翻新”,黄宾虹先生的这句话应该成为当代美术创作的“警世名言”,更一个成为当代美术教育所给予学生们的一个极其重要的艺术取向。

2、当代美术创作的主体必须建立高度的文化自觉和文化自信。

大家都知道,我们东方文化与西方文化,存在着思维方式上的巨大差异,两种文化呈现出迥然不同的风格与风貌,可以说是春兰秋菊,各有各的美,难分伯仲。当前面对着全球经济一体化的加剧与推进,面对着西方文化的风起云涌的进入,我们对外来民族的文化的吸收和借鉴对于我们民族文化的发展当然十分重要,但是,如果一味地盲目崇拜,甚至以卑微之心面对西方由于经济强势而呈现的强势文化,是非常不明智的,这是一个民族文化不自信的突出表现。从历史上看,海纳百川,有容乃大,我们中华民族文化吸纳、同化外来民族文化的能力非常强大,这些已经被铁的事实所证明。比如佛教的中国化,佛教在西汉末传入我国,经过几个朝代的时间,与中国儒家和道家的思想不断地冲突和交融,逐渐融入了中华文化的滚滚洪流之中,形成了交融儒释道三教融汇的禅宗,主张佛性就是人的本性,认为人人都可以“明心见性,见性成佛”“一念觉悟,刹那成佛”的禅宗就是佛教中国化的结晶,这就是我们中华民族伟大文化的魅力的例证之一。

文化是一个民族的血脉。所以说无论是道德上的还是文化上的数典忘祖都是令人不齿地,古人讲源远流长和根深叶茂,创新与发展一定是要在对文化原点的传承中积淀、积蓄力量。中国画秉承中国传统文化的核心,具有极其特殊的无与伦比的民族性,一向为西方有识之士所艳羡所宝爱。大家都知道,1900年,在那一年八国联军打进北京,火烧圆明园,抢走了清王朝大内皇宫中珍藏的无数珍宝,其中包括大量的晋唐以来的法书名画,尤其是那些唐代的宋元时期的名家绘画作品,战争结束后这些侵略者把中国的这些文物,这些艺术品,这些无比珍贵的书法绘画作品陈列在西方各国的各大博物馆供西方人参观,中国文化艺术的巨大魅力一下子就震惊了整个的西方世界,也就是从那个时候起,许多西方冒险家收藏家携带着巨额的资本来到中国,趁着当时国家政治腐败国力衰弱民生凋敝的艰难时期,大肆收购中国的文物中国的艺术品中国的书法绘画带回到自己的国家,至今那些仍然悬挂在纽约、伦敦、巴黎等等西方各大博物馆的我国的历朝历代的名人墨宝书画作品就是铁证。

多年以来,我一直致力于黄宾虹先生艺术的研究,所以我非常清楚地明白宾虹老人对于中国画的民族性的坚守,它贯穿于老人的一生,他是那么地执着于中国画在未来世界中必定发扬光大的自信和自豪,坚定地认为中国画必须要保持自己的独立性,中西画学在精神性方面是相同的,共同追求“神似”的审美原则是一致的,二者可以相互印证和参悟。他说:“欧风东渐,心里契合,不出十年,当无中西之分,其精神同也”“画无中西之分,有笔有墨纯任自然,由形似进于神似,即西方之印象抽象,近言野兽派” (《黄宾虹文集。书信集》)“现在我们应该自己站起来,发扬我们民族的精神,向世界伸开臂膀,准备着和任何来者握手”(《黄宾虹文集。书画集》)。民族性是我们中国画的灵魂,有灵魂的中国画更富有精气神。文化没有边界,绘画没有国界;首先是民族的,然后才是世界的。中国画就是要有中国魂,有中华民族传统文化的儒风禅心和道骨,有龙的传人的精气神;就是要有笔墨美,笔情墨韵,笔歌墨舞,笔酣墨畅,表现出一个画家的人生气象、人生境界、人生格调、人生品位,体现出画面的意境、气韵、风格、个性,表达出这一中国特有的艺术形式所蕴含着的东方哲学玄妙的文化意味和生命况味,惟其如此,方能矫然特立于世界艺术之林而大放异彩。

3、中国画创作应该具有一种现实主义的人文关怀。

在当代文化的语境下强调美术创作的现实观照,我认为具有非常重要的现实意义。无可置疑,如今西方当代艺术已经深深影响了中国画坛的每个角落,当代美术创作的在中西文化碰撞与融合中比任何时代的变化都迅猛,日新月异。传统的中国画对于现实的观照是薄弱的,尤其是文人画更多的是他们自我人格坚守的一种宣泄,一种“独善其身”的笔墨境界,他们万物是通过笔墨寄情于山水和花鸟之中的曲折暗示来表达他们的人文关怀。比如,明中期,成化和弘治的时候,有一个宫廷画家吕纪,他的花鸟画就含有规劝皇帝行善政的意思,他有一幅著名的《三思图》,画三只相思鸟,曲折的劝喻皇帝凡事三思而行。清代八大的绘画。他笔下的鸟,缩着肩,翻着白眼看人,完全是一副即落魄又倔强的神情,活脱脱的就是八大自己的一幅白描写真。但是,时代在发展,社会在前进。新中国建立以来,画家一向有“三贴近”的优良传统强化了对现实的观照,尤其是在当代文化的语境下,当代美术创作的现实发展就应该从“独善其身”的笔墨境界进入“普济天下”的现实观照层面,画家要从在书斋精神品藻的模式进入当代鲜活的现实互动状态,而现在的现实是“缺乏一个自觉的高度的文化主体意识来关照现实”(范迪安)。想当年,年近耄耋的黄宾虹老人依然是“爱好溪山为写真,泼将水墨见精神”、“写将浑厚华滋意,民物新新见阜康”,绘画创作之中以一种博大的“天下情怀”而予以浓烈的现实观照,这就是我们每一个画家永恒的榜样。所以,我认为我们国家的艺术资助基金首先应该重点扶持这样具有中华民族精神的绘画,艺术上的百花齐放,那么在中华人民共和国的大地之上,绽放的最灿烂最美丽的一定应该是中华民族精神大写意的中国画,我想这才是国家设立艺术资助基金的初衷。