孙伯翔先生书法艺术赏读(节选)

文 |郝永伟

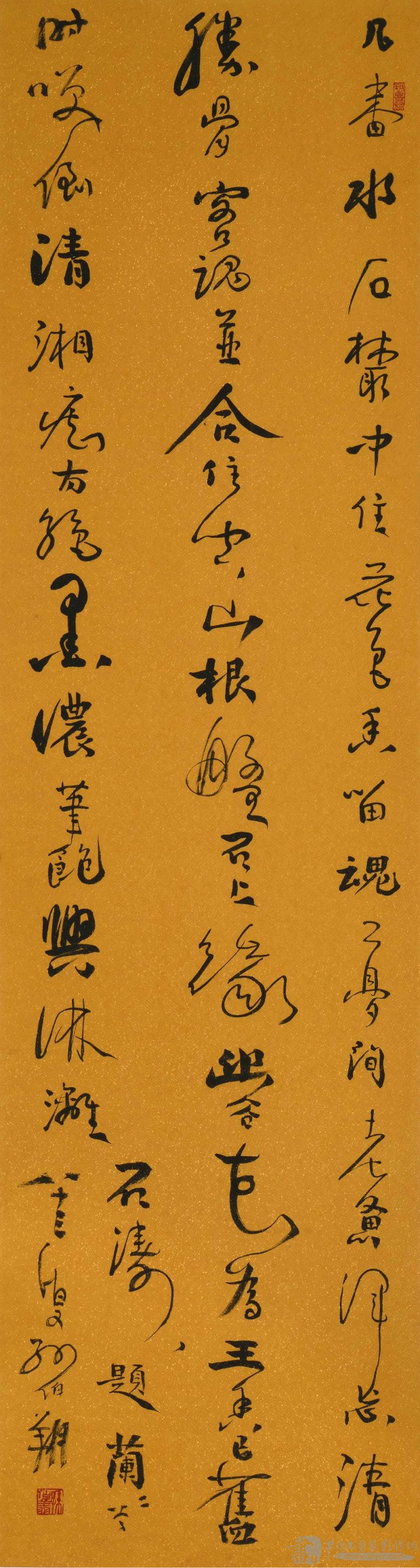

书山坎坷,墨海茫茫,四十年来,曾有多少动情笔墨长留心底,而不只是赋流金岁月以笔情墨香?当代书家的阅读谱系里,碑与帖几乎堪称两座避不过去的山头,而以魏碑书法闻名于世的孙伯翔先生,毫无悬念地成为当代书坛一种文化、人文的备忘,其刚健醇美的美学风貌,多次引发现象级的话题讨论。

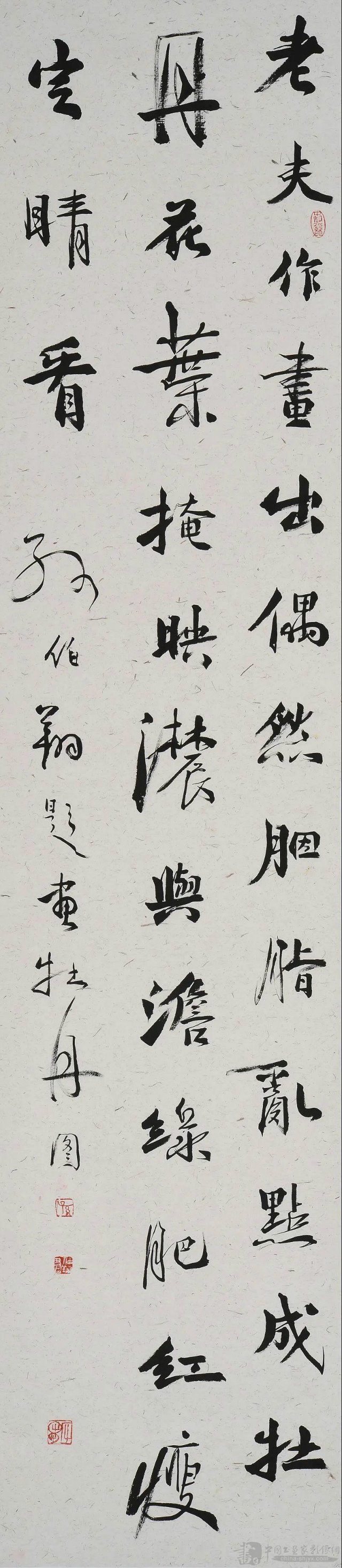

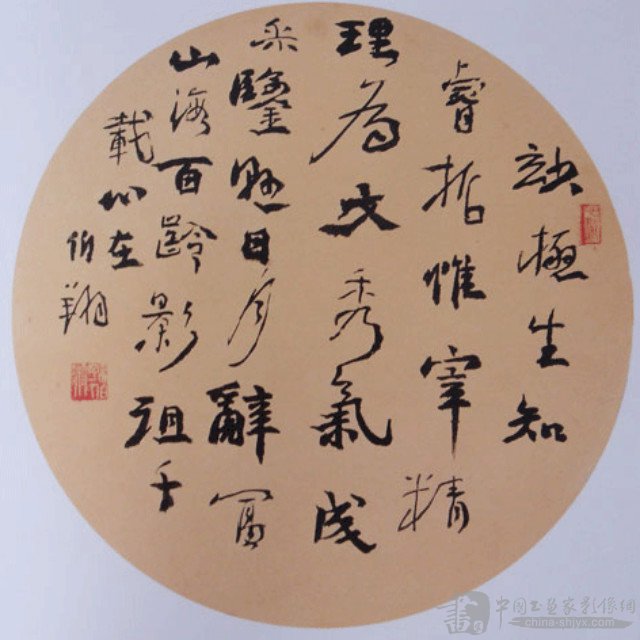

而今,作为当代魏碑书写的领头雁,孙伯翔先生已经形成了自己鲜活的碑体风概。比如孙伯翔式的用笔:方中寓圆,刚柔并济,将方笔为主的斧凿特征、金石韵味凝练化、丰富化、出其不意化,从而达到“应气而生”的个性化。比如孙伯翔式的笔墨性情:“我写楷书不仅仅是一种书体,我写的是中国的正大气象,换成一句话:写天写地写中华民族,这是我的追求和目标。”比如孙伯翔式的审美理念:以拙为美,明心见性。“拙,就是古拙,古拙里必须得有巧,有拙没巧那是傻,是木头,是僵硬的,是没有生命的。我现在把每个字都不当一个字来看,而是作为一个生灵来看,每个字就是一个生灵,个个生灵组合起来就是一个群像图,这就是我的书法艺术世界。”有了这些关于书法的“私房”感悟,便不难理解孙伯翔先生笔下的那份老到、从容与纯真,以及他还笔墨以个性和灼热、还笔墨以表情和体温的人生跋涉之意义。

孙伯翔先生蝉蜕一般,果断地从旧时的自我中解脱出来。他认定,充满野性之美的魏碑,适合打造出一片有容乃大的天空:“魏碑由隶而始,入楷而终,虽不‘成熟’,恰可埴土为陶,炼石成器,用科学的方法提炼,陶冶出我们需要的新型产品。”言外之意,魏碑这一书体,对孙伯翔先生而言,更容易打破其形,传递其神,更容易集结起饱满的情绪张力,也更容易古中出新,流中见源。从此,他一生低首向魏碑,沉潜进去便不愿出来。可以说,没有哪一家笔墨不是在长久磨砺下才能渗透出希望的香火,纸笔一旦紧密沟通驻扎在内心深处的核心情感,便上升为一种人生情怀。

不独是书法,孙伯翔先生的“书论”,托长空而云唱,具有形而上的宽广与豁达。其绳绳相继的真知灼见,引发书坛普遍之艺术共鸣。详加理董,撮其要者陈情如下:孙伯翔先生论“自然”,则谓重动态、重自然、重意象乃魏碑结构之艺术特点。自然产生奇逸之美,自然产生兴趣酣足的味道,自然产生天成之趣。摩崖的擘窠大字,墓志的径寸小字,在结构上都以自然、天趣为上。孙伯翔先生论“点线”,常言“长线(画)运用要有节拍徐疾,要有长线的曲涩效果。‘一画之间变化起于峰杪,一点之内殊衄挫于毫芒’,先哲的话道破了笔法的巧妙运用。长线缩短是点,短点伸长是线,无论是点是线,它的自身都有生命力,有它自身的语言”。孙伯翔先生讲书法之境,追求以“静”为好,“我觉得书法最重要的地方不是表面上表现出来的形,而是字里行间所包含的‘心’,是一种境界,这是一种‘静’的境界”。诸如此类,皆为中流击水、能持彩练之津要。所谓心中有所思,笔自有所随。

透过孙伯翔先生的“书论”再细观其魏碑艺术,每每会有新的领悟:孙伯翔先生以笔画铸风神,虽然骨骼已如秋后之荷,一茎茎挺立在那里,却能令人生出“江声浩荡,自屋后上升”的美好况味。游人回故乡,冰心归玉壶。追寻孙伯翔先生的书法之根,一个是传统经典,另一个为“大自然”。用经典涵养精神,用自然怀抱天下,二者不可偏废。“在‘经典’上要达到岁岁年年、朝朝暮暮、孜孜矻矻、千磨万炼、矢志不渝,底子要夯实,基础要雄厚。大自然就是点和线,点和线是中国书法之魂,是中国国画之魂,任何高手抛不开点和线。点和线从哪里来呢?从大自然。”所以,孙伯翔先生的书法,东方哲学一样,成为仰视自己心灵的夜空。所以,诸多感触,皆成怀抱。

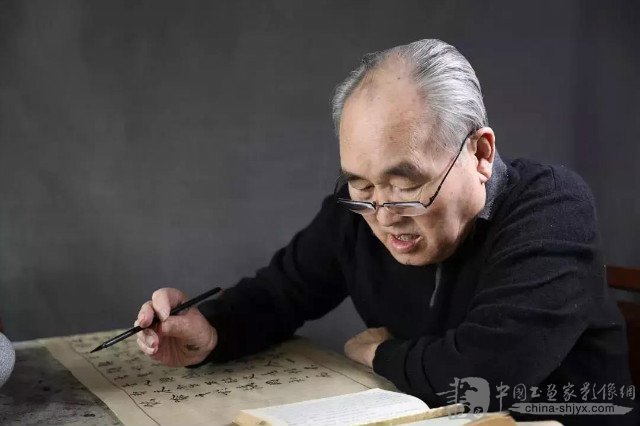

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

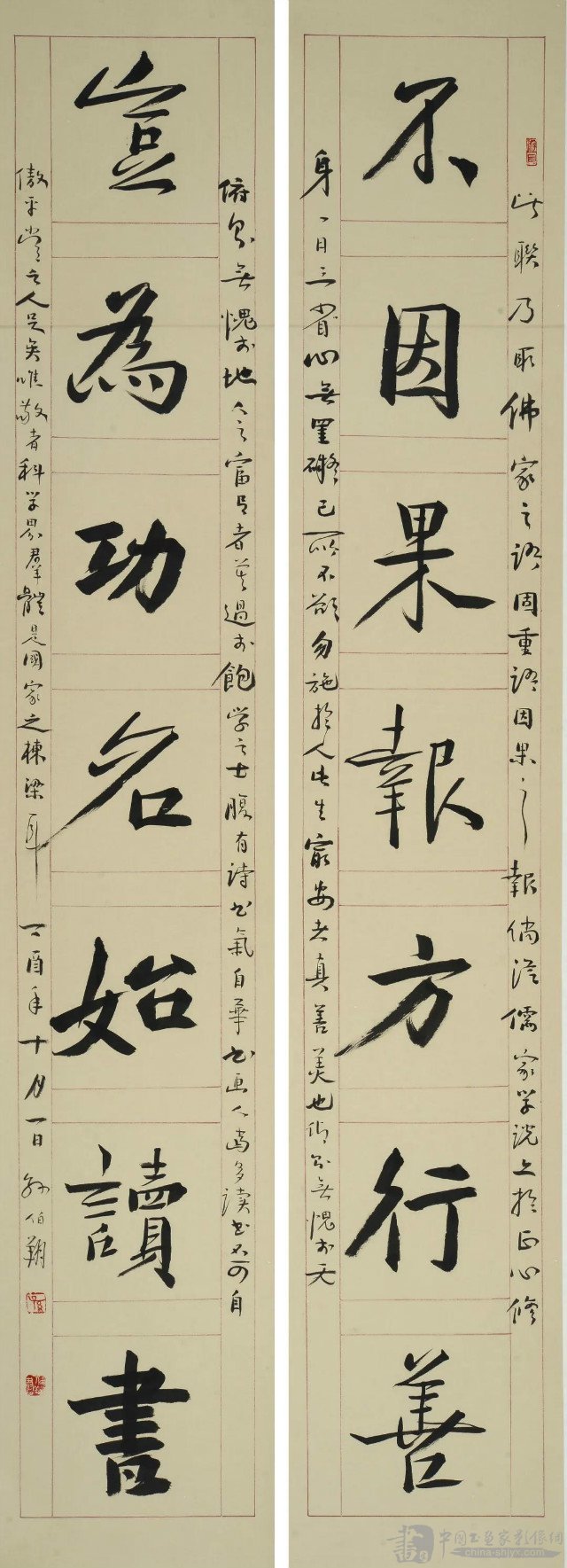

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆。

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

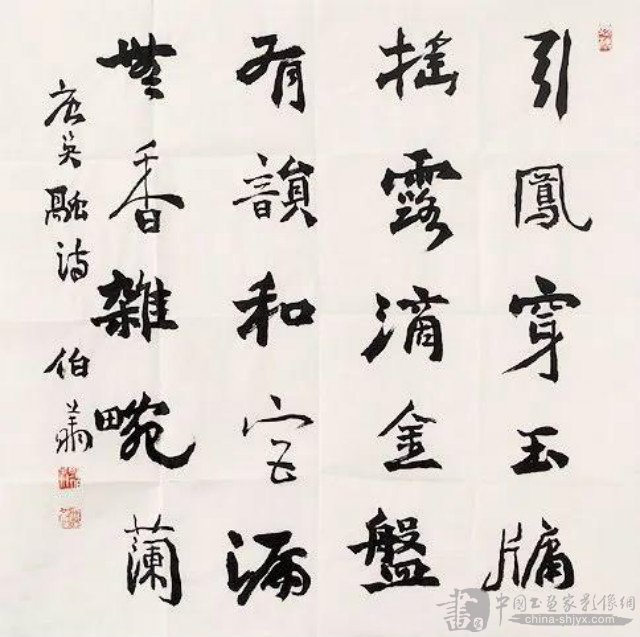

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。