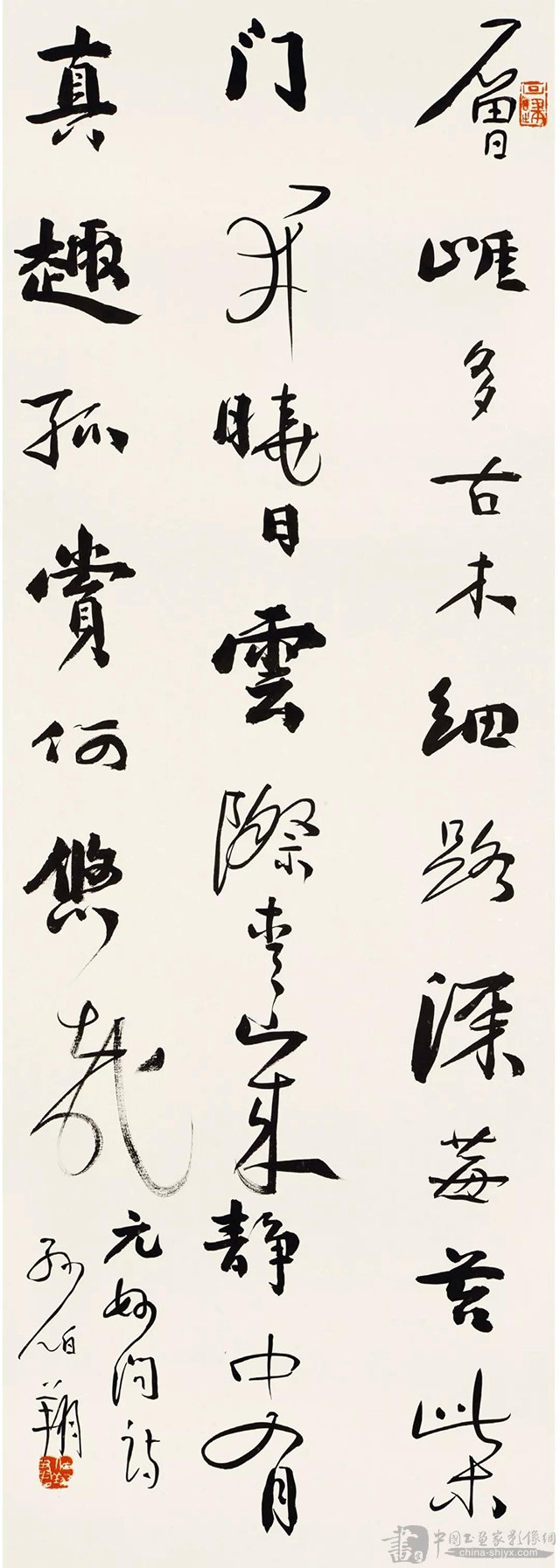

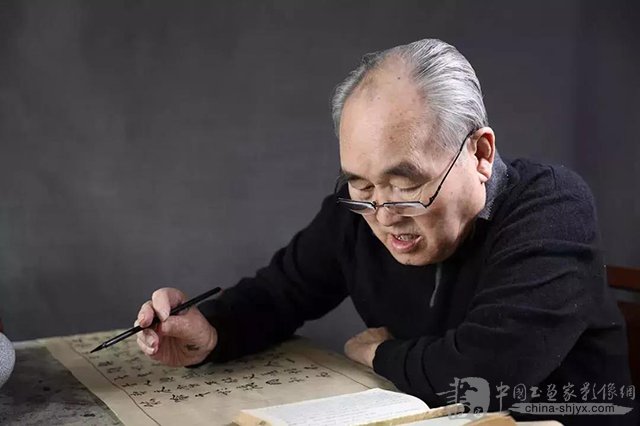

在1982年“全国中青年书法篆刻展览”中,孙伯翔以他的楷书文天祥《正气歌》脱颖而出,为书法界所注目。十年过去,先生的书艺造诣日渐精湛,社会影响也愈来愈大。现在想在这里探讨对孙先生书法的看法甚或作出令人满意的评价,自属匆忙。但是,想观照现当代的书法,而无视于孙伯翔的书法实践,恐怕不太可能。

孙伯翔书法是以鲜明的碑版风格独步书坛的。对于书法传统的体悟与深刻理解,在长期的临池训练中形成的扎实笔墨功力,对于北碑书法审美样式的敏感与领受能力,以及在创造自我形式语言方面的艰苦努力与可观成果,整合地构成了孙伯翔的书法形象。

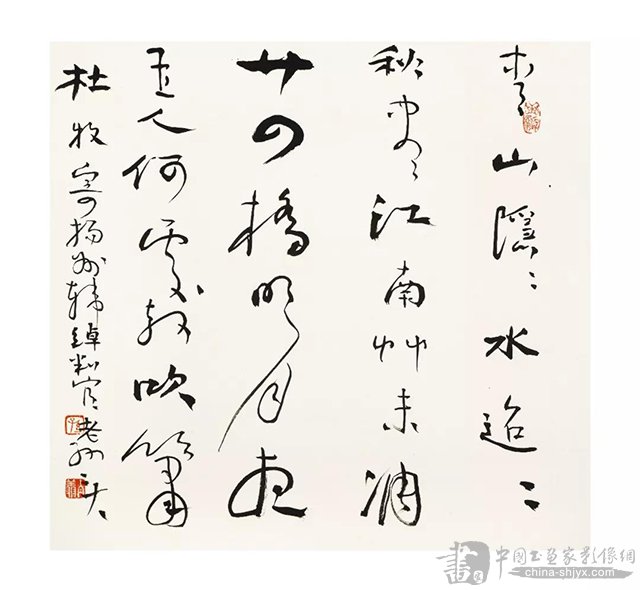

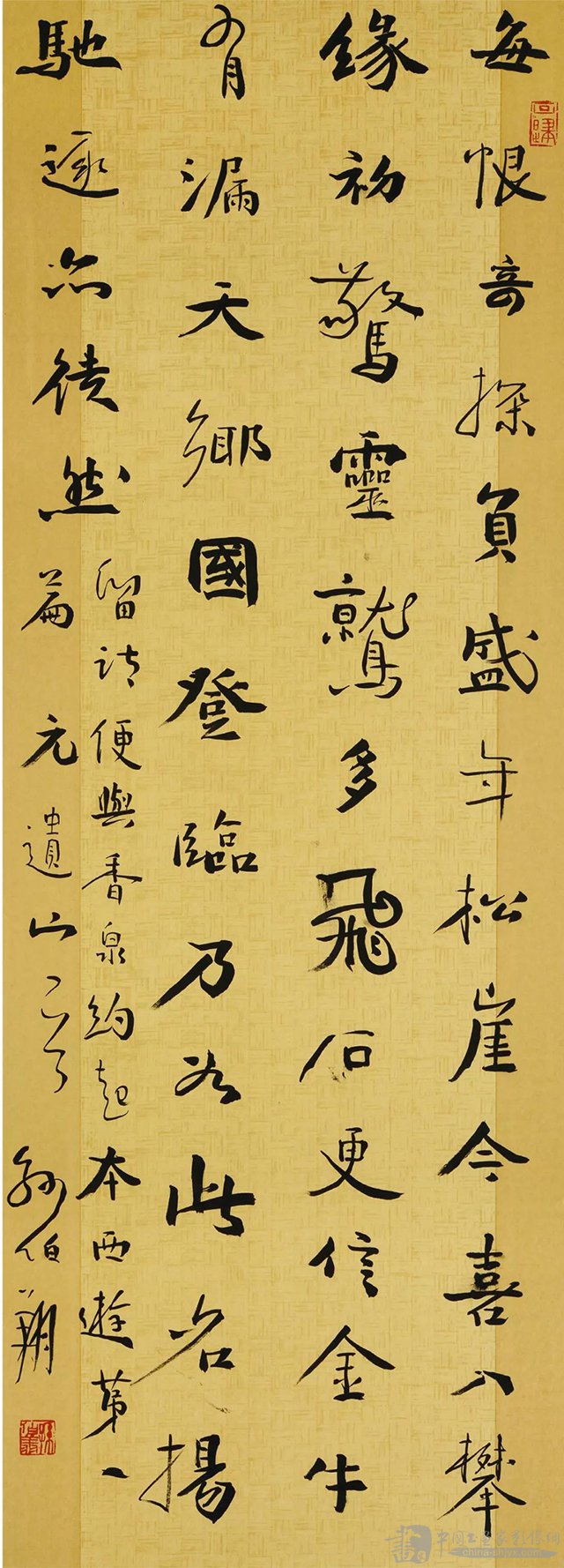

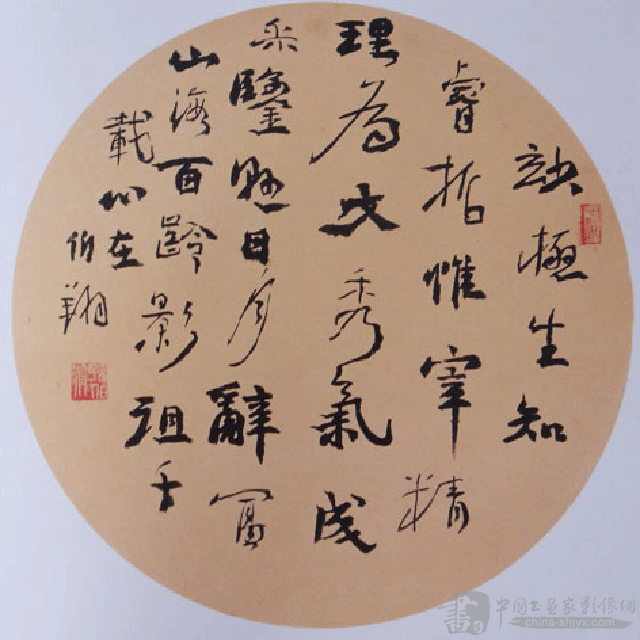

我们知道,孙伯翔书法的根底筑基于严整而富于法度秩序的唐楷,而使他确立“自我"的却是他再造的魏碑风格,或者说,是他对于魏碑书法,特别是《龙门二十品》系统的精到研习与借鉴成就了他的书艺。在师法传统时,他是执拗而单纯的——非常专注于向碑版、墓志、摩崖的石刻作品中去学习,但他同时又是散漫而复杂的——在大量的古代碑书领域广泛游弋,无论汉刻,不拘北碑,凡能摄于手下化以个人意趣者莫不撷采之。

不妨认为,强烈标志着自家范式的孙伯翔魏体书法在现当代书坛有着某种特殊的风格意义。对于篆隶、行草以及赵之谦、康有为、于右任等书法的涉猎,应该有理由视之为对于营构自我新碑体书法时的一种理性选择和必需。

必须注意到,所有这些选择几乎没有离开过碑书一派。与许多书家不同,孙伯翔基本没有走碑帖结合这条清、民以来分外热闹的路途,独自坚定地在刻石书法中经营着"自留地“,不断丰富着新的感觉,但他好像很审慎,唯恐有什么杂质掺合其间。我基本不同意把孙伯翔书法说成是兼融碑帖抑或是杂糅各体势的一类,他在书法美感追寻上异常明晰而单纯——师碑而又期期于创造出新的碑书风格。

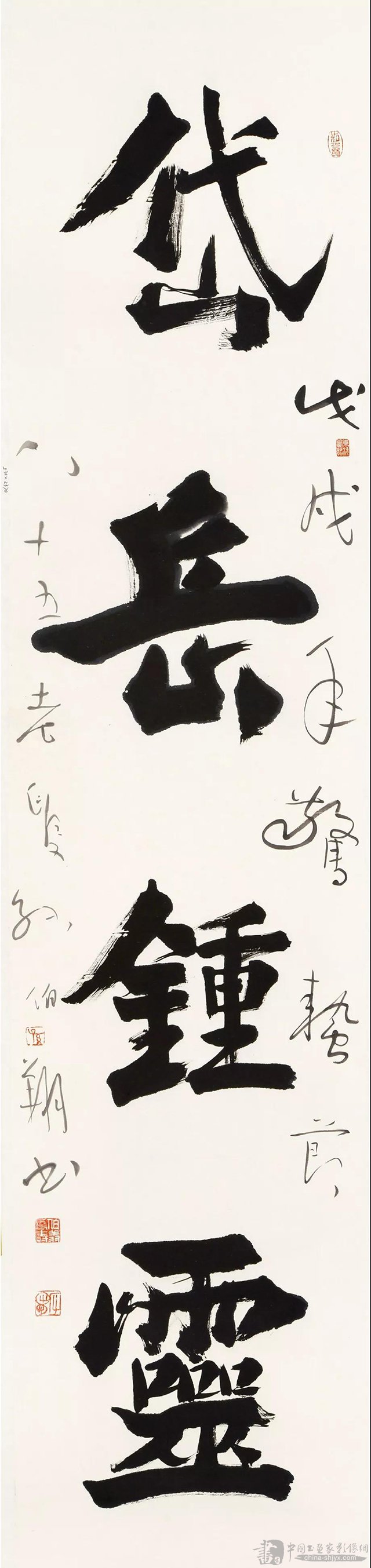

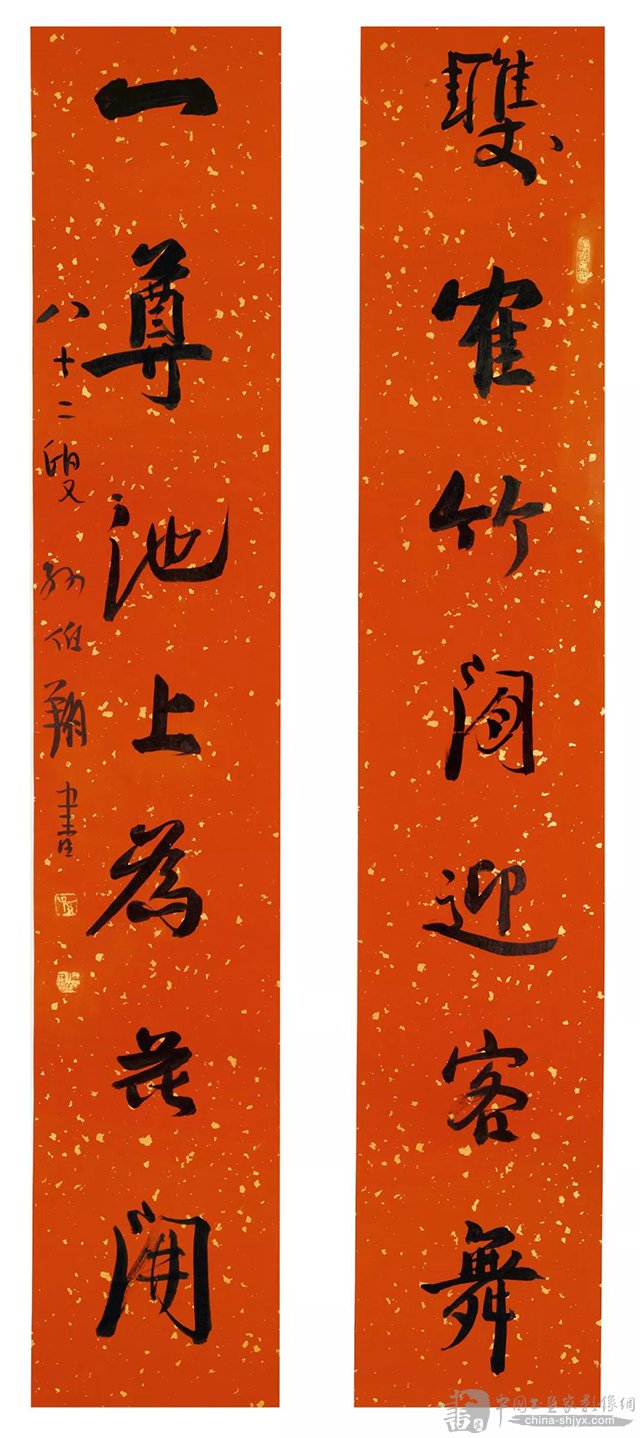

风格的归类或创作途径的寻绎本身或无什么意义,但是在评价或者关心书家的实践价值之前不可脱离这一内容。孙伯翔到目前为止完全沉湎在汉魏碑版范畴中,既属于个人审美心理的自觉走向,似又暗示了传统的古典主义的突出“骨力”之美的北碑书法,仍然在现代社会有着永恒意义的吸引力。这种现象不是孤立存在于孙伯翔一_人身上。显然,北碑及其相类作品的劲健、清刚、雄浑、质朴的美作为一种视觉典范已经深深融人了民族传统的审美心理之中。方斩的《始平公》、《杨大眼》与圆浑的《瘗鹤铭》、《石门铭》体系都在以静穆的历史面容遥视着未来。一方面,崇碑的现代书家们感受到了它们朴质野逸的风采;一方面,处在现代社会的喧嚣环境里,一些书家渴求于某种古穆的审美境界。因此,这些人便承接了碑版书法的传力。承传的过程必然不同程度地实现自我人格与文化理想,这样,归属此类的书法实践就必然打上了显著的“传统”——昨日的“现代"印记。

某种意义上,这类书法是以回归古人和”恋旧“为表现形式的。不要以为,他们一定讳言自己的继承大于创造。事实上,他们或许非常认定自己对于古代书法规则的肯定与守卫。如果简单地以为创作上的风格近似于古代系统就是”保守“,显然是一种误读。正如,并不是所有的"新面目"便是创造的同义一样,古典主义的形式里一定是优劣不一的;因袭与模仿的下作经常与真正的书法创造的上品相混淆,只因为它们有时面貌上似乎"差不多少”。 孙伯翔书法恰恰与此有关。

方劲的用笔不用说是对于造像记一类石刻的固执,近年愈趋集浓的墨法无疑是对于朴野美感和视觉上的苍老效果的捕捉,整齐而时露奇崛的楷书结构与跌宕舒敛、开合有致的行草章法,合构成一种近似清人的书法体貌——尚质特征。似乎可以把孙书划入邓石如、赵之谦的水平线里。某种先天不足使得孙伯翔书法好像无力挣出这一水平线。然而,不可忽略的是,孙伯翔毕竟有过于常人的意志力和北人气质,他不懈怠的勤奋临池与独特慧心终于使他在狭窄的町畦间走出了前人的笼罩。

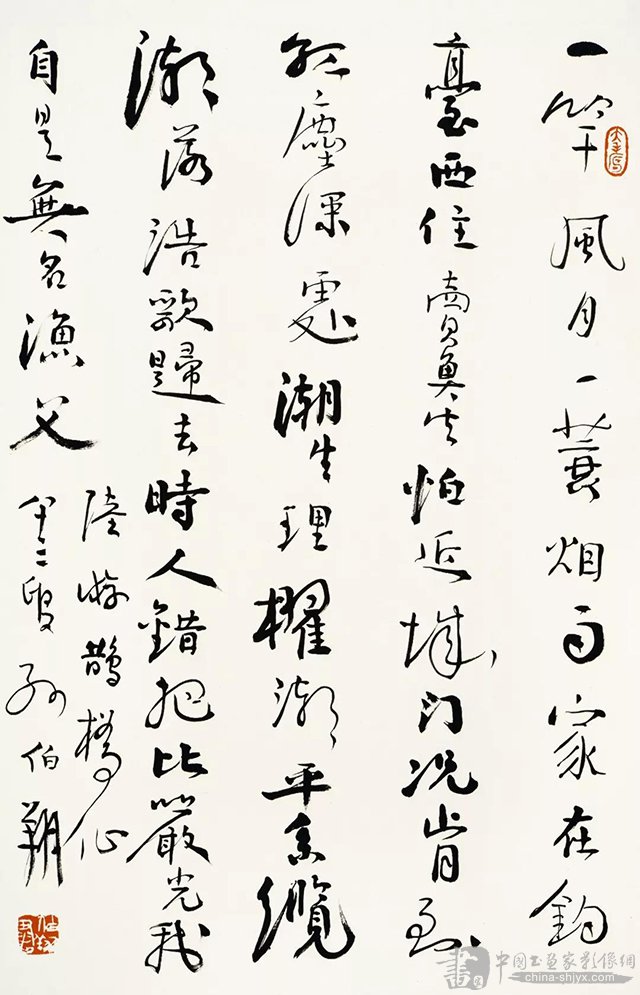

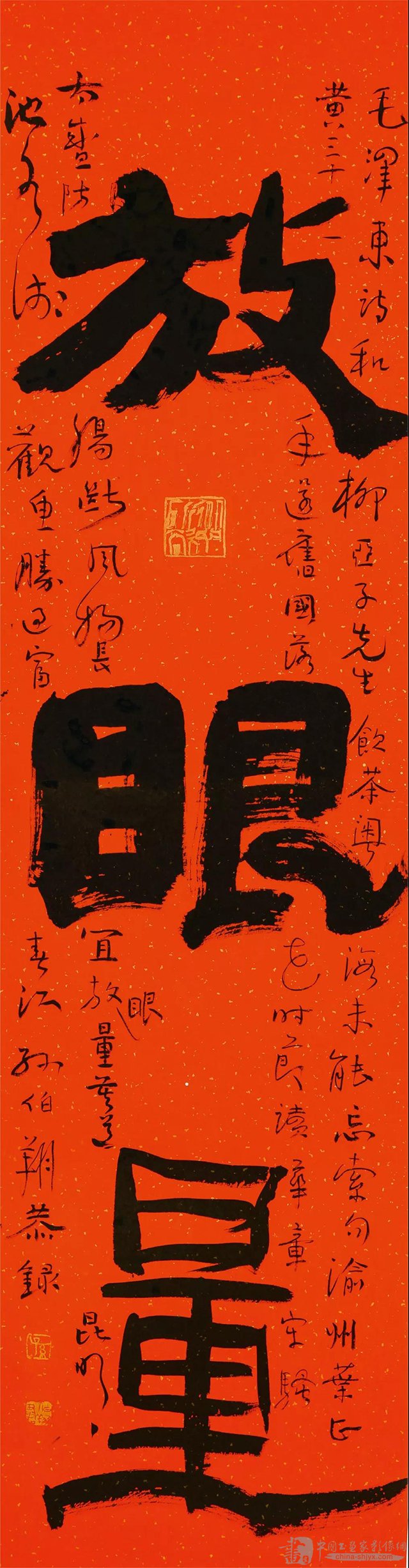

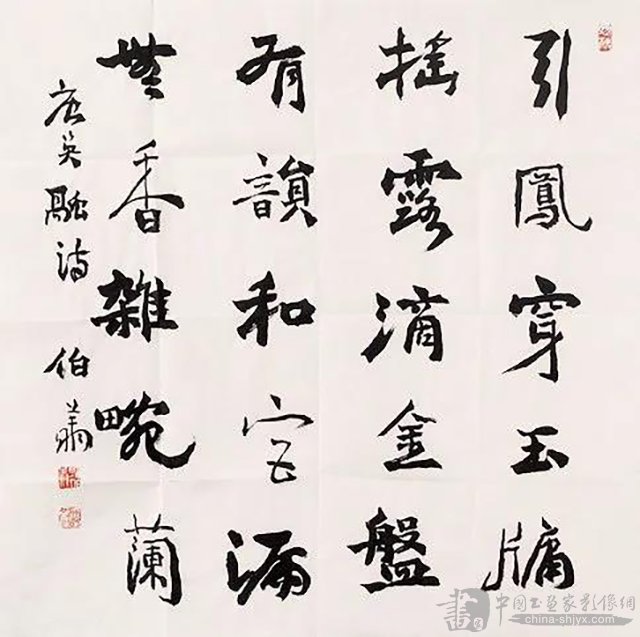

这里特殊提出他的大字碑体行书与融会“二爨”、《嵩高灵庙》笔意的楷、隶之作。在这些作品中,"大气磅礴"有非常实际的所指而不是空泛的溢美。记得1989年在承德的一次会议上,笔者有幸"随着"孙先生的笔锋作了一次历时性的书法欣赏,当时完全被先生的驱毫走墨所迷醉。至今那清晰的笔毫使转与线条(点画)运动的影像仍然十分清楚地留在记忆里。有意思:一个在书法结构方面善于“造汉字之型”的书家,追寻其书法创作的时间轨迹时竟也非常动人。我想,孙先生也可能在其时达到了投人与表现的畅意与满足,但与所有重质尚碑的书家一样,他更多关心的仍然是结构的美,是共时性的造型要素的新的视觉语言的建立。当我有机会在后来又一次欣赏他自藏的榜书巨联时立即产生的一个想法是:现代书坛有几人把书法的"骨力“锤炼到这境地?在尺素上力图表现和张扬一种开张博大气象的孙伯翔书法,当不是仅以功力炫耀为目的,尽管其书可视为功力派的代表。她的艺术语言总是要陈述点什么的。追寻的结果是深人理解了碑版书法的精神后,笔墨形式与视觉形态上也沿依了分解又整合后的古典碑榜书的体制,而在自觉的师古过程中不自觉地赋予了书家的个性精神。这种个性精神隐约地展示了一种大方、明朗、振奋。激昂的民族意识与人文理想。这与当代书法创作群中的纯粹追摹碑书形式有着很大的不同。

孙伯翔没有像金农书法那样走上个性表现的极端,孙伯翔是在碑版领域这个自足系统里不断”修行“,逐步完善自我艺术的构局。细致的观察、微妙的把握以及在系统之内的广泛猎取,限定了孙书博杂取值的可能性,也奠定了其风格类别上的古典型基础。可见,其书法的开创性不是以面目的巨变体现的,而是昭示于着重于拓宽碑派书法的审美新天地。孙先生显然没有所谓”现代书法家“那样的割裂传统的勇气,他的耕耘要”正统"得多、踏实得多。他甚至有点"复古"的倾向。但他的"复古"倾向是挟裹着一股不屈不挠的生命意识的。他试图在书法这个"虚幻空间“引发读者的深沉的人生感喟,并让人们在他构建的审美图式里赏会到一个自贵的人格。

(文字选自梅墨生著《现代书法家批评》-“孙伯翔艺术批评”,1993年)

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆......

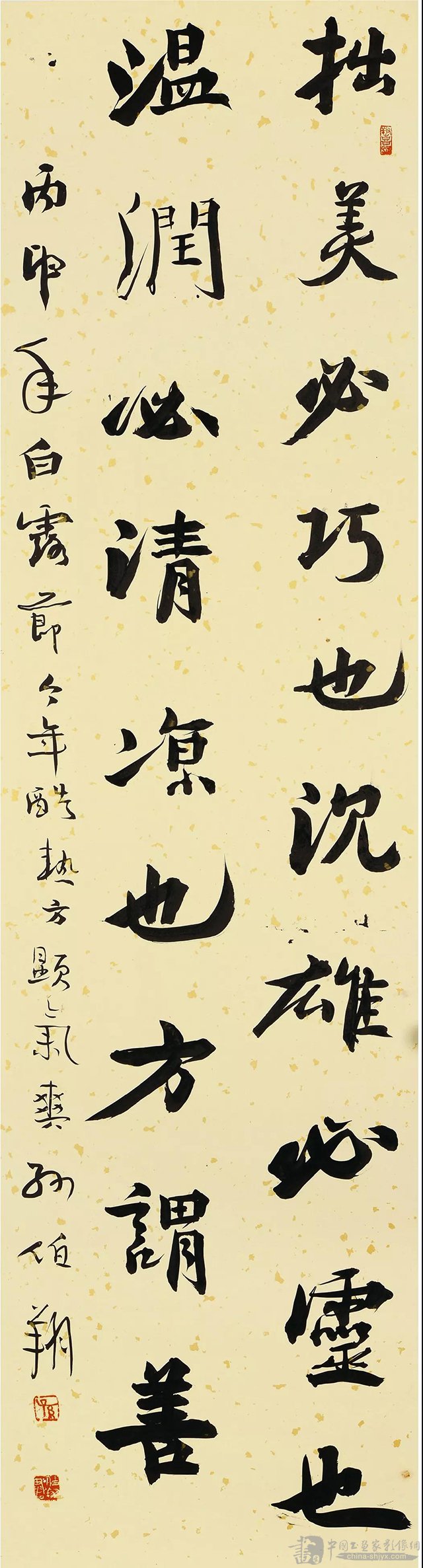

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

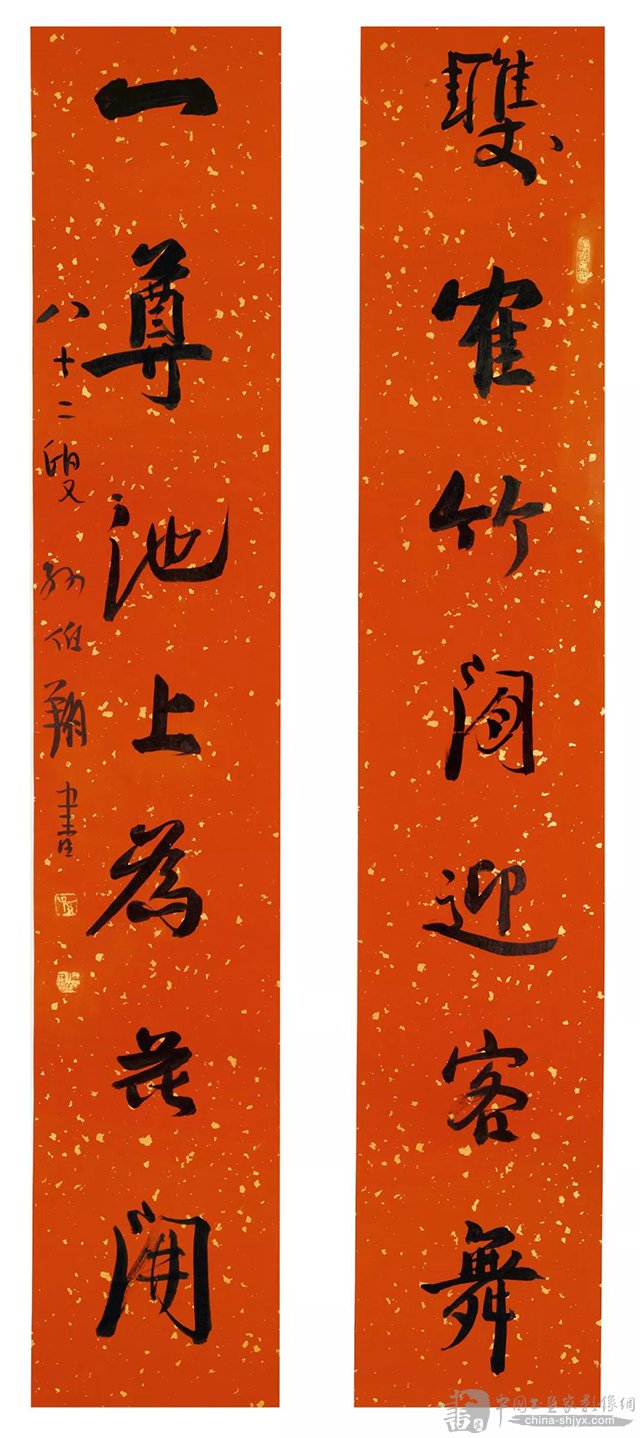

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。