| 时间: 2023-05-18 | 标签: |

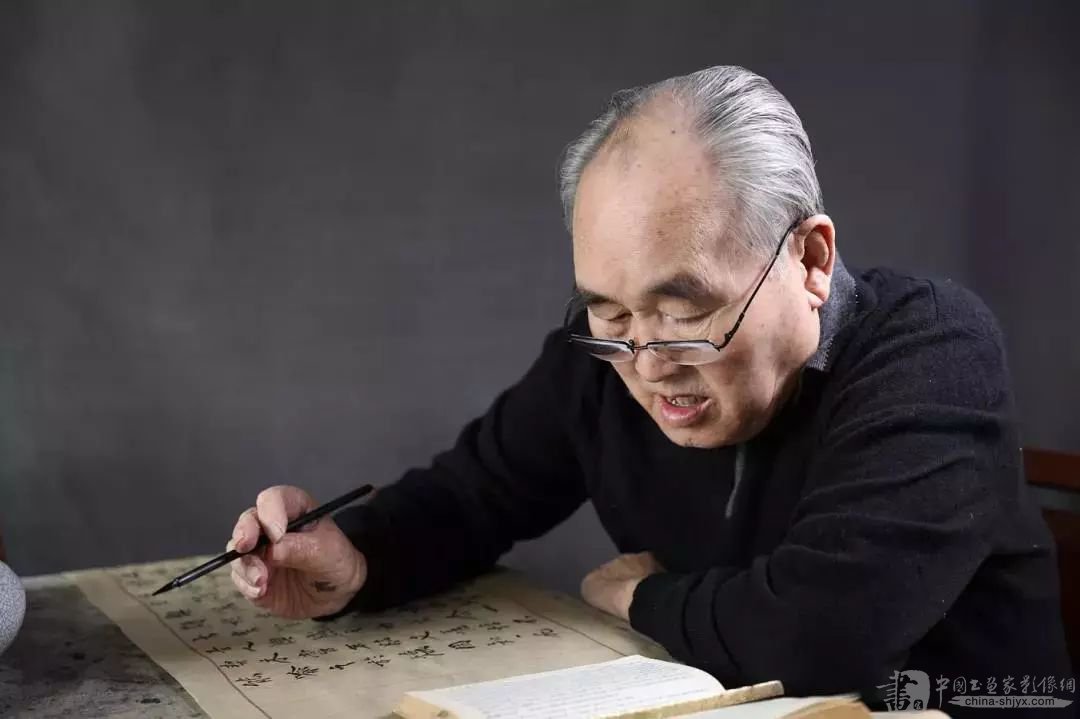

观察孙伯翔先生的创作状态,他从八十年代就处在一种精进状态,这和北魏书法的精神是一致的。进入八十多岁,他已经达到一种化境。北碑的精神韵律架构趣味都化成了几乎一种本能,他的笔下由于多年的积累经验已经很本能地表现着那种北碑的自然流脉,这在当代在他这个年龄很少有人能够达到。既就是在民国,找到一位在一种书体上集中精力,孜孜于此几十年者,也很难找到。你可以在他不同的字体之中都能寻到某个碑拓的痕迹,尤其是龙门二十品的痕迹,似有似无之间,他已经几近于古人书写刀刻的同样状态:俯拾即是,俱道适往,真力弥满,妙造自然。

几十年间,孙伯翔先生都处在临与创的交结之中,也在“道”与“器”的互为参照中完成了对于北魏书风个体化、共性化的改造与转换。他是在刻苦临写的过程中筑基拓路,在深刻的体悟中脱胎换骨,在创造之中完成了由古及今的脱变与转化。他的意义在于,用现代人的书法创作实践解读了北碑在当代的转换,用现代人的笔法表现了北碑可以表现的丰富与个性,把北魏书风作为一个符号形式留存在了当代。他自觉地把北碑书法带入了当代的审美视觉之中,经过了几十年不断地反复与锤炼,他的北碑书法已经具备了某种符号性的意义,他的北碑书法甚至不用署名,都知道是他写的。

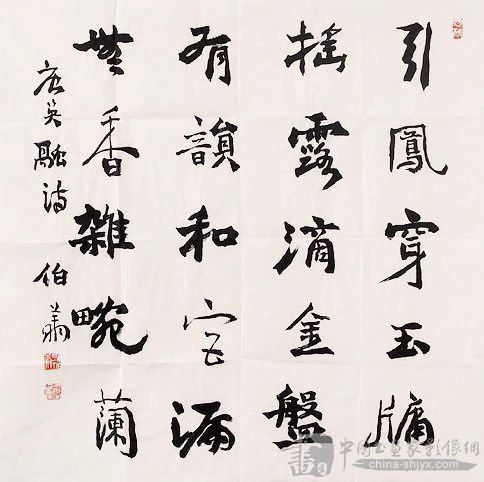

几十年来我们围绕着继承与创新的命题不断争议,孙伯翔以他的创作实践回答了这个问题。书法创作的固守与变通在他的身上都得到了理想的表现,他的北碑书法代表着当代人的那种坚韧宽厚、自然通脱的精神,一改几十年书坛摩写唐楷而不精到而直追古韵,承接晚清民国的碑学书法精神,将当代的书法与传统书法形成了一个清晰沿脉。

孙伯翔北碑书法在当代的持续影响,具有着一种书法史意味。他的碑体书法在精神意象上直接继承了前辈先贤沈曾植、王世镗等,并带有强烈的时代气息!

他对于北碑书法的执著,使更多的书法爱好者重视碑学的沿脉。自清中季以来,碑学兴起,延至民国。1949后,书法帖学还有沈尹默、白蕉这样的中坚人物,孳生延续;碑学方面,于右任去了台湾,大陆几近没有代表性人物。北碑书法从包世臣、康有为、沈曾植以来,就形成的一个场,只是在几十年间被人为地阻断了,虽然上世纪六十年代到七十年代,曾经出现过“新魏体”,写得过于僵硬板正,美术装饰化痕迹太深,没有形成影响。

孙伯翔的出现,以及这近三十年的影响,一批书法同道的努力,改变了碑学萎靡不振的格局,反而形成了碑学独撑楷书的奇特局面,也形成了当代的楷书书风。一个人影响了一个时代,一种书体形成了一种风格,别裁诸体亲北魏,审美时尚随人变,孙伯翔成为了我们这个时代北朝书风的巨匠,同时也成为了最为重量级的推手。引领艺术的方向,人的因素是相当关键,一个时代的审美氛围也是至关重要,孙伯翔的出现是时代呼唤,个人因素、审美风潮的共同合力所致。在这方面,引领书法事业发展的中国书法家协会是最清楚的,淳古求新,将心比心,第五届中国书法兰亭奖终身成就奖作为书坛最高的奖励颁发给孙先生,就是对他这几十年创作的肯定和认知。

孙伯翔是一个幸运者,幸运于自己的勤奋,也幸运于遇到了这么多的良师益友,今天的他是无数推力所塑造的,但更关键的是他的文心秀骨,是他对书法的拳拳之志,是他对于艺术长期苦苦追求的回报。

作者:吴川淮,源自:孙伯翔艺术馆

孙伯翔

1934年出生于天津武清县。

晚号“适叟”。

一生以魏碑书体立足于当今书坛,

2013年获中国文联第十一届造型艺术成就奖,

2015年获第五届兰亭奖终身成就奖。

▼

关于书法创作时的心态

学书法,莫求名利,学书法的目的千万不要想着有一天成为大书法家,这样你反而会为其所累一无所获。作为书法人,我们一定要摆正位置,书法是中华传统文化之宝,千百年来传承至今,在我们手里要在继承中有所创新,不要墨守成规。要继承也要变化,因为变是绝对的,不变是相对的。正所谓:万象皆点线,无处不方圆......

书法的最高境界就是“真善美”。要做到专家点头,群众鼓掌,这是很不容易的事情。要知道天外有天人外有人,虚怀若谷这才是前进的方向。

关于怎么写好书法

书法要先从横平竖直开始,艺术性是后话,先从临摹仿照古人开始,学古出古,一提一顿皆有道理,要把每一笔每一画,都看成是有生命的,它们都是活的,就像壮阔的钱塘江大潮其实是大自然写的“一横”,长白山百年苍松是大自然的“一竖”。

关于“继承”和“创新”

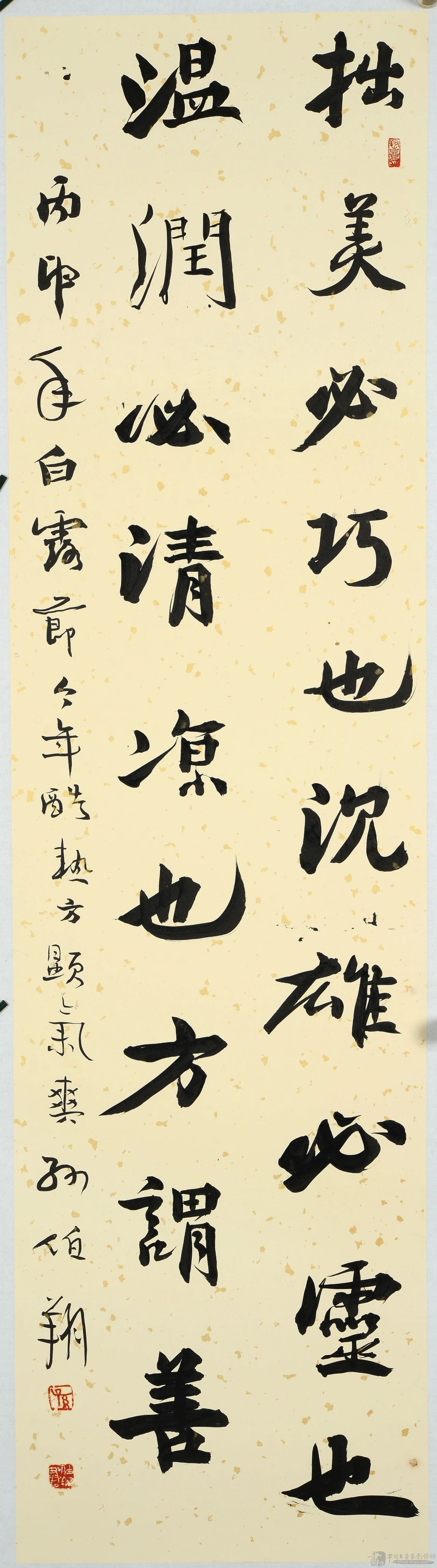

学书法要走好自己的路,还要继承和创新并行。只继承,圈在里面出不来;只创新,就会是无源之水。就拿我自己的学书道路来说,我过去是写唐楷的,后来写魏碑,现在我又把帖的东西也吸收了一些。此次书画展我写兰亭序、圣教序,就是有意尝试碑帖契合。

我有一副对联:“品酒醇醅迥异,学书碑帖无町。”现在我更趋向于写得和谐、清凉,最后追求的是清凉之境。所谓清凉之境,就是想让人越看越舒服,越看,越清凉,这是我的目标。

关于“帖学”和“碑学”的看法

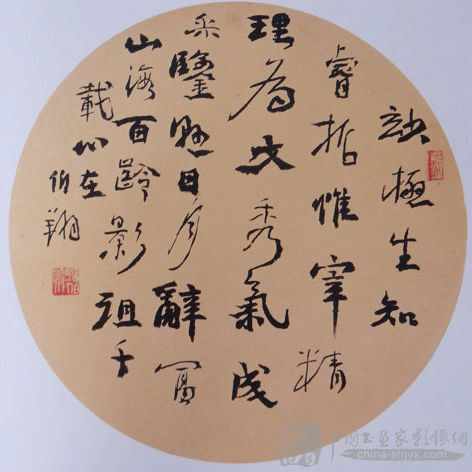

人人都有偏爱,偏爱乃为自然,偏见则是极大错误,误人误己,书法人应该有包容宽广之情怀。我学魏碑,爱其将军之体,健将之躯,雄而不狰,威而不猛,切忌狂怪。一生长旅,转益多师,既喜碑又喜帖,“清水出芙蓉,天然去雕饰”是我一生理想。对任何一种碑帖,只要“咬定青山不放松”,追至底,自会成家,也自然有变。

现在写碑与写帖的人都不少,光写帖就会缺少刚强与浑厚,光写碑就会缺少韵味与精微。写碑与写帖的人不能互相贬低,对于碑与帖都应该衷爱它,它们没有截然的界限,关键是“拿来主义”为我所用。换句话说,碑有碑的优势,帖有帖的长处,碑帖结合就是优势互补整合,使书法的形态更多变化,内涵更丰富,美感更强烈。

下一篇:要审美地生活,就是要活得美···

最新关注[更多]